「最近、チャートを見てもイマイチ売買のタイミングが分からない…」そんな悩み、ありませんか?特に価格は上がっているのに、なんとなく不安が拭えない。

今回は、CMFの基本的な仕組みから実践的なトレード戦略、さらにはCMFを使う際の注意点までを、わかりやすく具体的に解説していきます!

Chaikin Money Flowとは何か:指標の基本構造と考え方

CMF=価格の位置×出来高で「資金の流入・流出」を数値化する指標。

単なる値動きではなく、本物の資金がどちらへ向かっているかを測定する。

終値が高値寄りで終わるほど買い圧力、安値寄りで終わるほど売り圧力が強いと判断する。

アドバイス

アドバイスCMFはフェイクブレイクの判定に強く、プロが好む理由がここにある。

CMFが捉える資金フローの仕組み

- 終値が高値側 → 市場に資金が流入(買い優勢)

- 終値が安値側 → 市場から資金が流出(売り優勢)

- 出来高が大きいほど“圧力は本物”として評価される

CMF=価格×出来高の圧力を正確に捉えるため、短期ノイズの多いFXでも信頼性が高い。

ADL(累積/分配ライン)との関係性

CMFは Marc Chaikin が作った ADL(Accumulation/Distribution Line) をもとに設計されている。

| ADL | 資金の累積フロー(履歴) |

| CMF | ADLを一定期間で平均し、圧力の強さを抽出 |

アドバイス

アドバイスADLで大局、CMFで勢いを測る併用はプロの定番。

FX市場でCMFが注目される理由

- 出来高が不完全なFXでもティックボリュームで代用可能

- 価格位置から買い・売り圧力を定量化できる

- ダマしの多いブレイクアウト判断に強い

“資金の流れ”を補完できるため、日本人トレーダーとの相性が良い。

Chaikin Money Flowの計算方法と数値の見方

CMFは以下の3ステップで算出される

- マネーフロー・マルチプライヤー(終値の位置)

- マネーフロー・ボリューム(位置×出来高)

- 一定期間での資金フロー比率(-1〜+1の間)

マネーフロー・マルチプライヤーの意味

“終値が高値圏か、安値圏か” を -1 〜 +1 に正規化した値。

式:

(終値−安値 − (高値−終値)) ÷ (高値−安値)

- +1:終値=高値(買い圧100%)

- 0:中央で確定

- -1:終値=安値(売り圧100%)

マネーフロー・ボリュームの算出プロセス

圧力に「出来高」を掛けて強さを明確化:

マネーフロー・ボリューム = マルチプライヤー × 出来高

- 高値寄り+大きな出来高 → 強い買いフロー

- 安値寄り+大きな出来高 → 強い売りフロー

アドバイス

アドバイスFXはティックボリュームでもこのロジックが成立する。

CMF値がプラス・マイナスになる理由

一定期間(一般的に20〜21)で以下を計算:

CMF = Σ(マネーフロー・ボリューム) ÷ Σ(出来高)

- プラス → 資金流入 → 上昇圧優勢

- マイナス → 資金流出 → 下落圧優勢

- ゼロ付近 → 迷い、均衡状態

CMFのプラス転換・マイナス転換は、非常に重要な相場シグナル。

アドバイス

アドバイス「動きに資金が伴っているか」を見極めるツール。

Chaikin Money Flowを使った実践的なトレード戦略

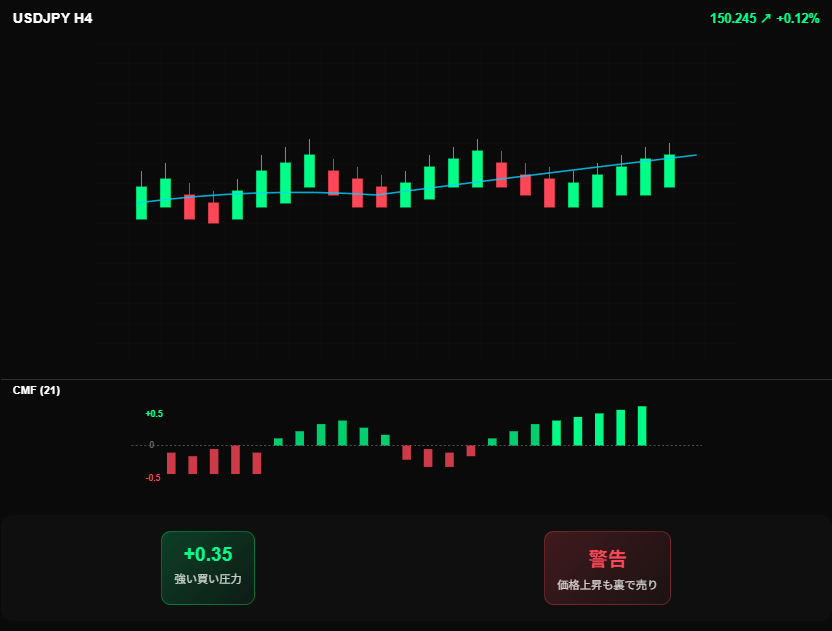

CMFのゼロラインクロスを使った売買判断

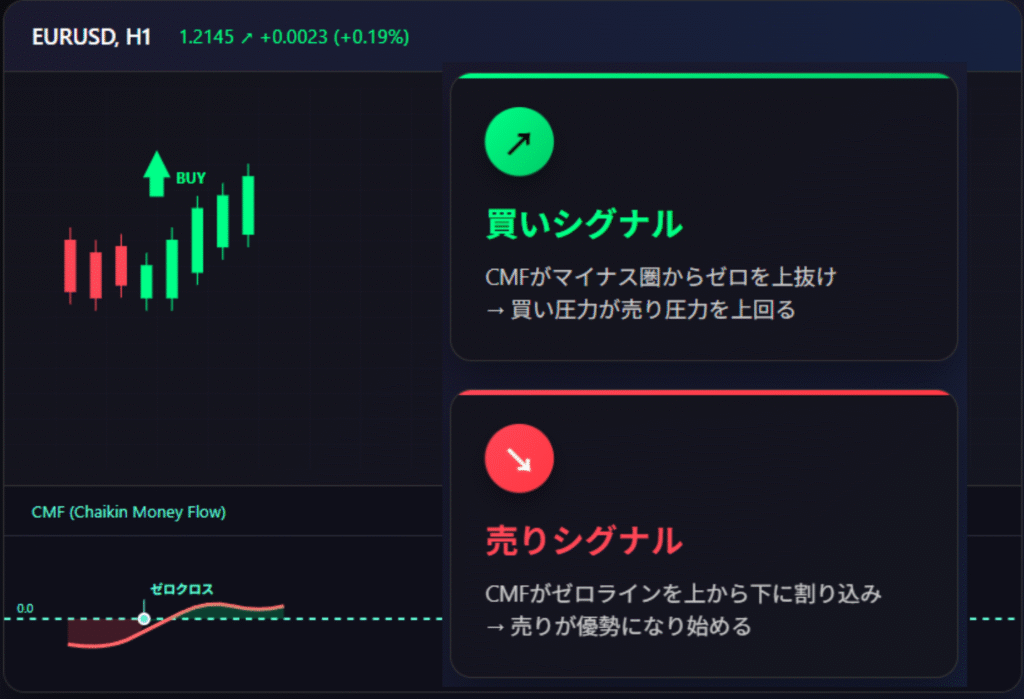

CMFを使ったトレードでまず注目したいのが、「ゼロラインを越えるタイミング」です。これはCMFの王道とも言える売買判断で、非常に多くのトレーダーがこの動きを見て仕掛けを判断しています。

ゼロラインとは、CMFの値が0を中心に上か下かで買い・売りの圧力を示す境界線です。ここを越えたときに「市場に流れ込んでくる資金の向きが変わった」と見るわけです。

例えば

- CMFがマイナス圏からゼロを上抜けた時 → 「買い圧力が売り圧力を上回り始めた」と判断できるため、買いエントリーのサインになります。

- 逆にゼロラインを上から下へ割り込んだ場合 → 「売りが優勢になり始めた」と解釈でき、売りエントリーを検討する材料になります。

このようなゼロラインのクロスは、特にトレンドの初期に現れやすいため、「初動に乗る」というトレードスタイルには相性抜群です。

とはいえ、CMFはあくまでオシレーターなので、相場がレンジ状態のときは、何度もゼロを行き来する“だまし”が発生することもあります。

たとえば、ローソク足が移動平均線の上にあり、CMFがゼロを上抜けたときに買いポジションを取る。そうすることで、トレンド方向と資金の流れの両方を確認でき、精度の高い仕掛けが可能になります。

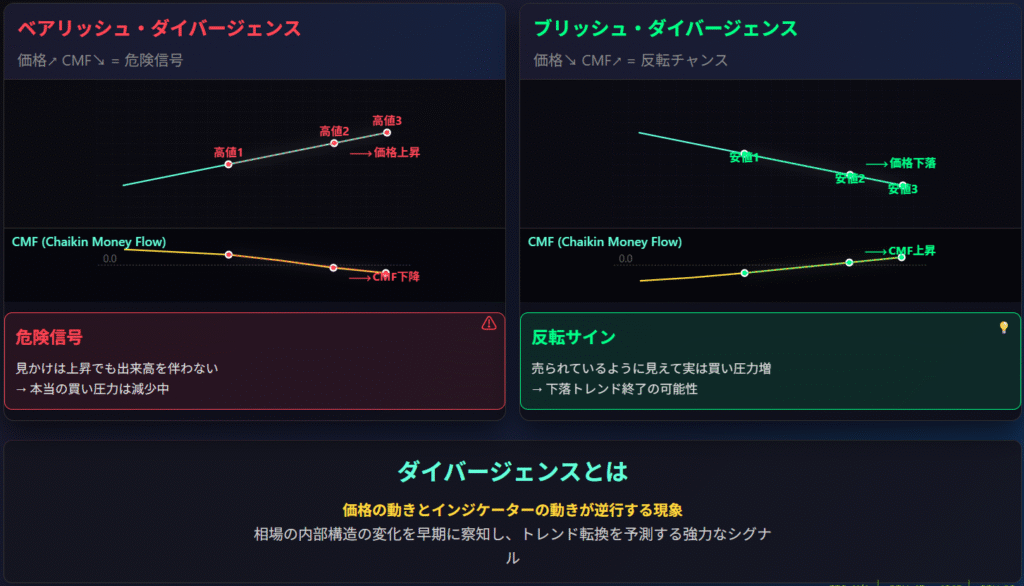

ダイバージェンスによるトレンド転換の見極め方

トレンドの終わりをどう見抜くか——これはすべてのトレーダーにとって永遠の課題ですが、そんなときこそ注目すべきなのが「CMFのダイバージェンス」です!

これが現れたとき、市場では一見トレンドが続いているように見えても、内部的にはすでに勢いが衰えている可能性があるのです。

例えば、株価やビットコインのチャートが高値を更新し続けていても、CMFが逆に下がってきているケース。これは「見かけは上昇トレンド、でも出来高を伴っていない=本当の買い圧力は減ってきている」という“危険信号”です。

逆に、価格が安値を更新しているのにCMFが上昇している場合は、「売られているように見えて、実は買い圧力が高まっている」状態。これは下落トレンドの終わりを示唆するサインとして重宝されています。

アドバイス

アドバイス特に「乗り遅れたくない」「天井や底を狙いたい」というトレーダーには強い味方になります。

ただし、注意点もあります。それは「ダイバージェンスが出たから即エントリー」ではなく、他の根拠と組み合わせて判断すること。

Chaikin Money Flowが機能しやすい相場環境

価格の上下ではなく「資金の偏り」がハッキリ出る相場で、CMFは最大限に力を発揮します。トレンド初動、ブレイク前の圧力判定に特に強いです。

単なる値動きではなく、買い手・売り手の“本気度”を測る指標として活用します。

トレンド初動での資金流入の捉え方

- ローソク足の実体が徐々に一方向へ寄る

- 出来高(ティック量)が増加し始める

- CMFがゆっくりゼロラインを突破する

価格がまだ大きく動いていないのに、CMFだけ先にプラスへ転換するパターンはかなり強いサインです。

アドバイス

アドバイスチャートが静かなうちからCMFが偏り始めたら、「プロが仕込み始めている」と疑うべき局面。

CMFは見た目に出ない裏側の資金の動きを拾うため、トレンドの予兆を掴むのに非常に有効です。

レンジブレイク前の圧力を見抜く方法

レンジ内では方向の判断が難しく、騙しも多発しますが、CMFを見ると次の特徴が出ます。

- 上抜け準備:CMFが0付近〜プラス圏で滞留

- 下抜け準備:CMFが0付近〜マイナス圏で滞留

- レンジ継続:CMFがゼロ付近で横ばい

価格がレンジ内でも、CMFが一方向に傾き続けている=その方向に資金が積み上がっているサイン。

特に、

- CMFが先に片方向へ傾く

- 一定期間プラス(またはマイナス)に張り付く

ときは、ブレイク方向を事前に見極めやすくなります。

ダマしが多い相場での注意点

CMFが弱くなるのは、次のような相場です。

- ボラティリティが極端に低い

- 長いヒゲが乱発している

- 材料ニュース直後で方向感が崩壊している

短期足の急騰急落や、ヒゲだけで振り回すフェイク相場ではCMFが乱れやすい。

そのため、こうした局面では1時間足以上の上位足CMFと併用した方が精度が高まります。

Chaikin Money Flowの設定値と最適な期間選択

期間が短すぎるとノイズだらけ、長すぎると反応が鈍い。

自分のトレードスタイルと時間足に合わせて調整する必要があります。

CMFは「何期間で資金フローを平均化するか」で性格が大きく変わります。

初心者向けの標準設定(20/21期間)

もっとも一般的で、Chaikin本人も推奨しているのが20〜21期間です。

- ノイズをある程度除去できる

- トレンドの力を素直に反映する

- 上位足・下位足のどちらでも使いやすい

FXでまず使うなら、20/21期間が無難なベースラインです。

時間足ごとの使い分け(5分・1時間・日足)

時間足によってCMFの挙動はかなり変わります。

5分足:ティックボリュームが不安定で、ノイズが多い。CMFは補助として軽めに使う。

1時間足:ノイズと反応速度のバランスが良く、実戦で最も使いやすい。CMFの本領発揮ゾーン。

結論として、本気でCMFを活かすなら「1時間足 or 日足」で使うのが妥当です。

短期化・長期化するメリットとデメリット

期間を短くするか・長くするかで、CMFの“性格”が変わる。

● 期間を短くする(例:10期間)

- メリット:反応が早く、ブレイク察知が速い

- デメリット:ノイズ・ダマしが急増する

● 期間を長くする(例:30〜40期間)

- メリット:トレンド把握が安定し、上位足との相性が良い

- デメリット:シグナル遅延が大きく、初動を取り逃しやすい

FXのスピード感を考えると、20〜25期間あたりが現実的な落としどころです。

Chaikin Money Flowを使った売買シグナルの読み取り方

CMFはトレンドの「初動」・「継続」・「転換」を見抜くのに向いています。価格だけでは分からない“資金の本流”を可視化します。

CMFがゼロラインを超えるタイミング

最重要シグナルは次の2つです。

- CMF:マイナス → プラスへ転換=買いシグナル

- CMF:プラス → マイナスへ転換=売りシグナル

ゼロラインは「資金がどちらに偏っているか」の境界線。

多くの場合、価格が本格的に動く一歩前にCMFが動き出す。

ダイバージェンスによる転換サイン

CMFはダイバージェンスの精度が高い指標です。

- 価格が高値更新しているのに、CMFが高値を更新できない → 買い圧力の減衰、上昇トレンドの寿命が近いサイン

- 価格が安値更新しているのに、CMFが安値を更新できない → 売り圧力の減衰、反発準備のサイン

トレンド継続の強さを判定する方法

トレンドが「本物」かどうかを見分けるのもCMFの得意領域です。

- CMFがプラス圏で張り付く → 本物の上昇トレンド

- CMFがマイナス圏で張り付く → 本物の下降トレンド

- 一時的な押し・戻りでもゼロラインを割らない

これは「資金が継続して同じ方向に流れ続けている」証拠であり、トレンドフォローの信頼度が高い局面です。

逆に、

- CMFがゼロ付近をウロウロ → トレンドは弱く方向感も曖昧

この判定は押し目買い・戻り売りの精度に直結します。

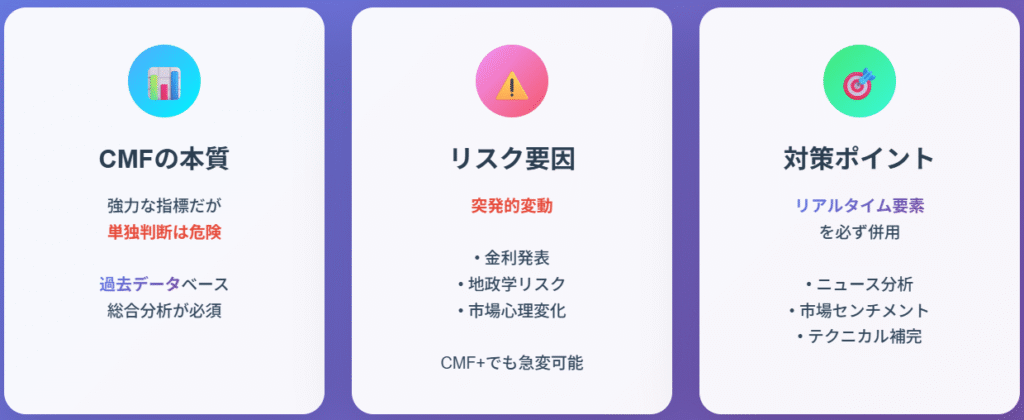

Chaikin Money Flowにおけるリスクとその対策

シグナルの誤認識による損失を防ぐには?

どんなに優れたインジケーターでも、“完璧”ではありません。CMFも例外ではなく、時に誤ったシグナルを出してしまうことがあります。

アドバイス

アドバイスそうした“だまし”にどう対処すればいいのか?ここではその対策を見ていきましょう。

まず注意すべきは、レンジ相場(方向感のない相場)でのCMFの挙動です。

トレンドが明確でない場面では、CMFが頻繁にゼロラインを行き来するため、買い→売り→また買い…と振り回されやすくなります。

たとえば、ローソク足が移動平均線の上にあれば「上昇トレンド」、逆に下にあれば「下降トレンド」と判断。そのうえでCMFのシグナルを見ることで、“トレンド方向に沿った取引”ができるようになります。

つまり、CMFを信じすぎず、“他の視点も持っている”ことがリスクヘッジのカギ。過信せず、複合的な分析でバランスを取ることが、資金を守る第一歩になります!

CMFだけに頼らない総合的な相場分析術

まず押さえておきたいのが、CMFは「過去のデータ」から算出されるという性質。つまり、未来を予測するためには、現在進行形の市場心理やニュースの影響も加味しなければなりません。

このような“変化”に対応するには、ファンダメンタル分析との併用が効果的です。

経済指標の発表スケジュール、企業決算、為替政策などをチェックし、CMFと照らし合わせることで「指標に振り回されない視点」が得られます。

さらに、「ブレッドス指標」との組み合わせもおすすめです。Advance-Decline Line(上昇銘柄と下落銘柄の比率)などは、市場全体の「広がり」を示してくれます。

CMFは、「資金の流れ」という視点から市場を見渡せる素晴らしいツールです。

アドバイス

アドバイスただし、それだけに依存するのではなく、“複数の目”で相場を見つめる姿勢が、これからの不確実な時代に必要とされるスキルです。

Chaikin Money Flowと相性の良いテクニカル指標

CMFは単体でも強力ですが、トレンド方向・ボラティリティ・反転シグナルを補完する指標と組み合わせることで、精度が一段上がります。

アドバイス

アドバイス「価格の情報」と「資金の情報」をクロスチェックするのが基本方針です。

移動平均線(MA)との併用で精度向上

移動平均線(MA)は価格の平均的な方向、CMFは資金の平均的な方向を示します。

- MAが上向き × CMFがプラス圏 → 上昇トレンドの最も強い形。「価格も資金も同じ方向」

- MAが下向き × CMFがマイナス圏 → 下降トレンド継続の信頼度が高い局面。

- MA横ばい × CMFだけが動く → トレンド初動の先行サインになりやすい。

MAとCMFが同じ方向を向いたタイミング=「方向性」と「資金」が噛み合った最優良ポイントです。

ボリンジャーバンドとの組み合わせ

ボリンジャーバンドは価格の位置+ボラティリティを示します。ここにCMFの資金フローを重ねると、ブレイクの「本物/偽物」を見抜きやすくなります。

- 価格がバンド上限をブレイク + CMFがプラス圏で力強く推移 → 資金を伴った本物の上抜けになりやすい。

- 価格が上抜けしても、CMFが弱い・ゼロ近辺 → フェイクブレイクの可能性大。

ボリバンは“見た目だけ派手なブレイク”が多いので、CMFで資金の裏付けをチェックすることが必須です。

RSI・MACDとのシグナル統合

RSI・MACDは価格のモメンタム(勢い)、CMFは資金のモメンタムを見ます。

典型的な強いセットアップ:

- RSIが反転上昇

- MACDがゴールデンクロス

- CMFがゼロライン突破(マイナス → プラス)

「RSI(価格の勢い)」「MACD(トレンド+勢い)」「CMF(資金の勢い)」が揃った三重シグナルは、かなり強い反転サインになります。

逆に、RSIやMACDが良い形でもCMFが弱い場合は、

= 資金がついてきていない「偽シグナル」の可能性が高い。

Chaikin Money FlowをFXトレードで活用する実践戦略

CMFはブレイクアウト・押し目買い・戻り売り・フェイク見抜きに特化して使うと、裁量トレードの精度が一気に上がります。

アドバイス

アドバイス「資金の偏りを見て、どの局面だけ戦うかを選別する」──これがCMFの一番うまい使い方です。

ブレイクアウト戦略での活用ポイント

CMFは、ブレイク方向とブレイクの“質”を両方チェックできます。

強いブレイクの典型例:

- 価格はレンジ内

- CMFだけがプラス側で滞留 → 上抜け準備

- ゼロ付近からCMFが上方向に加速 → ブレイク直前

弱い/騙しブレイクの例:

- 価格はレンジ上限をブレイク

- CMFがゼロライン以下のまま、もしくは全くついてこない

価格だけが飛び出しても、CMFが無反応=資金が乗っていないブレイクは高確率で失敗します。

トレンドフォロー型エントリーの強化

押し目買い・戻り売りの精度を上げるとき、CMFは強力なフィルターになります。

強い押し目買いの条件:

- 明確な上昇トレンド

- CMFがプラス圏を維持

- 押し目中もCMFがゼロラインまで落ちない

これは「一時的に価格は下げても、資金は逃げていない」状態で、安心して押し目を拾いやすい局面です。

戻り売りも同じで、

- 下降トレンド中

- CMFがマイナス圏に張り付き

この条件では、ちょっとした上昇は戻り売りの好機として機能しやすくなります。

相場の騙しを減らすためのチェックリスト

エントリー前にCMFで必ず確認したいポイント。

- CMFがブレイク方向と一致しているか

- CMFがゼロラインを力強く突破しているか

- 短期足だけでなく、上位足のCMFも同じ方向か

- ヒゲだけのブレイクで、CMFがほぼ無反応なら「触らない」

FXのようなフェイクだらけの市場では、「CMFで資金の裏付けがあるトレードだけを選ぶ」方が、長期的な勝率とメンタルの安定に直結します。

CMFインジケーター ダウンロード

以下のボタンから、「CMF_systre.ex4」をダウンロードできます。

使い方

- ダウンロードした

CMF_systre.ex4を

MT4の「Indicators」フォルダに移動

(例:ファイル → データフォルダを開く → MQL4 → Indicators) - MT4を再起動、またはナビゲーターで「更新」をクリック

- チャートにドラッグ&ドロップして使用開始!

⚠ 注意事項

無料配布のサンプルです

商用利用・再配布は禁止とさせていただきます

本インジケーターは シストレ.COMの登録口座でご利用いただけます。

※ 認証が行われていない口座ではご使用いただけません。