「仮想通貨って儲かるって聞くけど…税金ってどうなってるの?」

そんな疑問を抱いていませんか?

投資のチャンスが広がる一方で、税金の仕組みは思った以上に複雑なんです。「確定申告が必要なの?」「損益通算って何?」といった疑問にもズバリお答え!

仮想通貨に関する税金のキホンから確定申告まで、まるっと解説していきます!

仮想通貨の税金とは?

利益を得る手段としては、仮想通貨の売買、交換、使用があり、それぞれに対する税金の取り扱いが異なります。

アドバイス

アドバイスまず、仮想通貨取引で得られる利益の種類を理解しましょう。

仮想通貨取引で得られる利益の種類

仮想通貨の取引で得られる主な利益には以下のようなものがあります

- 売却益(キャピタルゲイン)

仮想通貨を購入してから売却した際に得られる差額の利益です。例えば、1BTCを100万円で購入し、150万円で売却した場合、その差額50万円が利益となります。 - 交換益(交換による利益)

仮想通貨を別の仮想通貨に交換した際にも利益が発生することがあります。例えば、BTCをETHに交換した場合、その交換時点での価格差によって利益が発生する場合があります。 - 仮想通貨の使用に伴う利益

仮想通貨を商品購入などで使用した際も利益が発生します。使用した時点で仮想通貨の価値が上がっていれば、その差額が利益となります。

雑所得としての取り扱い

仮想通貨で得られた利益は、基本的に「雑所得」として扱われます。

雑所得とは、主に給与所得や事業所得など以外の所得を指します。仮想通貨で得た利益は、雑所得として申告し、課税されることになります。

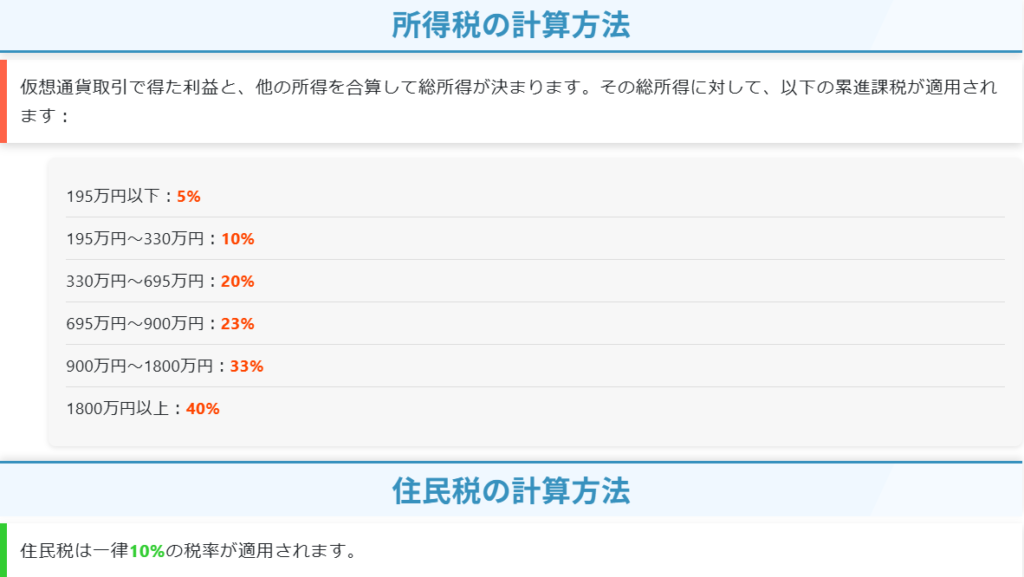

仮想通貨取引による利益は、他の所得と合算されて総合課税されるため、所得税の税率は累進課税で決まります。これにより、所得が高くなると高い税率が適用される可能性があります。

仮想通貨の税率と計算方法|初心者向け解説

難しそうに見えて、基本はシンプル。「取得価格(買った値段)」と「譲渡価格(売った値段)」の差額、つまり“儲け”が課税対象になります!

たとえば、1BTCを300万円で購入し、後に400万円で売却した場合、利益は100万円。この100万円が「雑所得」として、他の所得と合算されて総合課税されます。

そして気をつけたいのが「仮想通貨同士の交換」や「仮想通貨での商品の購入」も課税対象になるという点。これ、知らずにやってしまう人が多いんです。たとえば、ETHをUSDTに交換したり、ビットコインでPCを購入した場合も、売却と同様に“利益が出ていれば”課税されます。

さらに、「損益通算」についても注意が必要。株やFXでは他の取引と損益を通算できるのに対し、仮想通貨はそれができません。同じ年に他の雑所得があれば通算可能ですが、給与所得とは通算できないので、赤字を出しても税金は返ってこないんです。

仮想通貨取引における税金の基本的な仕組み

仮想通貨取引における税金の基本的な仕組みについて、次に進みます。利益が課税対象となることが分かったところで、具体的な利益計算や税額の計算方法を理解することが重要です。

利益の計算方法(取得費・売却時の差額)

仮想通貨取引における利益は、基本的に「取得費」と「売却時の差額」によって計算されます。

具体的には、以下の方法で計算します

- 取得費の算出

取得費とは、仮想通貨を購入する際に支払った金額のことです。これには購入手数料も含まれます。 - 売却時の差額

売却時の価格(売却額)から取得費を差し引いた額が利益となります。例えば、100万円で購入し、150万円で売却した場合、その差額50万円が利益です。 - 換算レートの考慮

仮想通貨は他の通貨と交換することもあります。この場合、交換時のレートをもとに利益を計算します。例えば、BTCをETHに交換した場合、ETHを円に換算した金額をもとに利益を計算する必要があります。

課税対象となるタイミング

仮想通貨における課税対象となるタイミングは以下の通りです

- 売却した時点

仮想通貨を売却して現金化した時に、利益が確定し課税対象となります。この時点で得た利益(キャピタルゲイン)について税金が発生します。 - 交換した時点

仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合も、交換時点で利益が発生したとみなされ、課税対象となります。 - 使用した時点

仮想通貨を商品購入やサービスの支払いに使用した際、使用時点で利益が発生したとみなされ、課税対象となります。

仮想通貨の売買、交換、使用で発生する税金

仮想通貨の取引における税金には、次のようなものがあります

- 所得税

仮想通貨取引によって得た利益は、所得税の対象となります。所得税は累進課税制を採用しており、所得が多いほど税率が高くなります。 - 住民税

所得税に加えて、住民税も課税されます。住民税は所得税の10%程度の税率が適用されることが多いです。 - 消費税

仮想通貨を商品購入に使用した際、消費税が課税される場合があります。日本では、仮想通貨自体は消費税の非課税対象ですが、仮想通貨で購入した商品の消費税は通常通り課税されます。

仮想通貨の確定申告が必要なケースとは?

仮想通貨取引で得た利益が一定額を超える場合や、特定の条件に該当する場合は、確定申告を行う必要があります。

アドバイス

アドバイスここでは、サラリーマンや自営業者など、どのようなケースで申告が必要になるかを解説します。

サラリーマンや自営業者の場合

- サラリーマンの場合

給与所得者(サラリーマン)は、会社で年末調整が行われるため、通常は確定申告を行う必要はありません。しかし、仮想通貨取引で得た雑所得が20万円以上の場合、確定申告を行う必要があります。逆に、20万円未満の場合は、サラリーマンの給与所得者は確定申告をする必要はありません(住民税は別途発生する可能性があります)。 - 自営業者の場合

自営業者やフリーランスの場合、仮想通貨取引で得た利益は他の所得と合算され、すべての所得に対して確定申告が必要です。自営業者の場合は、利益が20万円未満であっても、所得全体を申告しなければならないため、仮想通貨取引の利益も含めて申告する必要があります。

利益が20万円以上の場合

仮想通貨取引で得た利益が年間で20万円以上の場合、確定申告が必要です。ここでいう利益とは、仮想通貨を売却した際の差益や、仮想通貨を使った際の利益を指します。

- 例:1年間で仮想通貨取引により30万円の利益を得た場合、その30万円に対して所得税や住民税が発生し、確定申告を通じて申告が必要になります。

損失を抱えている場合の対応

仮想通貨取引で損失が発生した場合、その損失を翌年以降に繰り越すことができるかどうかについては、特定のルールがあります。

- 損失の繰越は不可

仮想通貨取引で発生した損失は、株式やFX取引のように繰り越すことはできません。そのため、翌年以降に利益を得たとしても、損失を相殺することはできません。 - 損失が発生した場合の対策

損失が出てもその年の他の雑所得(例えば、他の仮想通貨取引や副業収入)と相殺することが可能です。損失をうまく活用することで、課税額を減らすことができるケースもあります。

仮想通貨の税金を計算する方法

仮想通貨取引で得た利益に対して適切に税金を計算し、確定申告を行うためには、いくつかの手順が必要です。ここでは、必要書類の準備から利益計算、税額計算までの流れを説明します。

必要書類の準備

確定申告を行う際には、次の書類や情報が必要になります

- 仮想通貨取引の履歴

取引所からダウンロードできる取引履歴(売買履歴や交換履歴)を必ず保管しておきましょう。取引の詳細がわかるデータがないと、正確な利益計算が難しくなります。 - 取得費・経費の記録

仮想通貨を購入した際の価格(取得費)や、取引にかかった手数料なども記録しておきましょう。これらの情報は、利益を計算する際に必要です。 - 給与所得やその他の所得情報

給与所得者の場合、会社から発行される源泉徴収票を用意します。自営業者の場合は、事業収入や経費の記録が必要です。

利益計算の具体例

仮想通貨取引の利益を計算する方法を具体的に見てみましょう。

- 例1:ビットコインの売却

100万円で購入した1BTCを、150万円で売却した場合:- 売却価格:150万円

- 取得費:100万円

- 利益:150万円 – 100万円 = 50万円

- 例2:仮想通貨の交換

0.5BTCを10ETHに交換し、交換時のBTCの価格が50万円、ETHの価格が5万円だった場合:- 交換時のBTCの価値:0.5BTC × 50万円 = 25万円

- 取得費が20万円だった場合、25万円 – 20万円 = 5万円が利益

税額の計算方法

仮想通貨の利益は雑所得として課税され、総合課税の対象です。税額は、他の所得と合算して以下のように計算されます。

仮想通貨の節税対策と注意点

仮想通貨取引による利益に対して課税される場合でも、正しい節税対策を行うことで税額を抑えることができます。

しかし、節税にはいくつかの注意点もあります。ここでは、節税のために知っておくべきポイントと注意すべき点を解説します。

経費として認められるもの

仮想通貨取引で得た利益を申告する際、取引に関連する経費を控除することで、課税所得を減らすことができます。具体的に経費として認められるものは以下の通りです:

- 取引手数料

仮想通貨の売買にかかる手数料は経費として控除可能です。 - 仮想通貨に関連する情報商材やセミナー参加費用

仮想通貨に関する知識を得るための情報商材やセミナーの参加費用も、仮想通貨取引のための必要経費として認められる可能性があります。 - マイニング関連の経費

マイニングを行っている場合、機器購入費、電気代、マイニングプール参加費用なども経費として計上できます。ただし、これらの経費は実際にマイニングに使用されていることを証明できる必要があります。 - 仮想通貨の保管に関する費用

ハードウェアウォレットの購入費やセキュリティ対策にかかる費用も、保管のために必要であると認められれば経費に含めることができます。

損失繰越のルール

仮想通貨取引で損失が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越すことができれば、翌年の利益と相殺することができます。しかし、仮想通貨取引における損失繰越の扱いには注意が必要です。

- 損失繰越は原則として不可

仮想通貨の雑所得においては、損失を翌年以降に繰り越すことができません。これは、株式やFX取引のように、損失を繰り越して翌年以降の利益と相殺することができる制度とは異なります。 - 雑所得の相殺は可能

その年の仮想通貨取引で発生した損失については、他の雑所得(たとえば、副業などで得た所得)と相殺することができます。

まとめ

仮想通貨取引における税金や確定申告は、取引額や所得の状況によって対応が変わります。正しい知識を持って、計画的に対応することが重要です。

正しい知識で安心して仮想通貨を運用しよう

仮想通貨の税金に関する知識を持つことで、取引に対して安心感を持って臨むことができます。利益が出た場合は適切に申告し、損失が出た場合もできる範囲で節税対策を行いましょう。特に、必要な経費や取引履歴の管理は日々の運用において重要です。

今後の税制改正にも注意

仮想通貨に関する税制は、技術の進展や取引の拡大に伴い変化する可能性があります。今後、税制が改正されることによって、損失繰越が可能になる場合や、税率が変更されることも考えられます。最新の税制情報を把握し、適切な対応を行うことが重要です。

これらの知識を身に付けておくことで、仮想通貨取引をより安心して行うことができ、税金に関するトラブルも回避することができるでしょう。