「移動平均線って聞いたことあるけど、どう活かせばいいのかわからない……」そんな悩みを抱えているトレーダーさん、多いんじゃないでしょうか?

実は、その悩み、グランビルの法則で一気に解消できるかもしれません!でも、「ただの売買ルールでしょ?」なんて軽視すると大損の原因にも…。

この記事では、初心者でもわかるように「グランビルの法則」の全体像から、具体的な売買ポイント、他のテクニカル指標との併用術まで徹底解説します!

グランビルの法則とは?

グランビルの法則とは、移動平均線(MA)と価格の位置関係から、買い・売りのタイミングを判断するトレンドフォロー理論。

要点はシンプルで、MAの上・下にいるか+MAが上向きか下向きかの組み合わせで売買判断ができる。

FXの定番理論の中でも再現性が高く、EAにも使われる。

ジョセフ・グランビルが提唱したテクニカル分析手法

グランビルの法則は、アメリカの著名なマーケットアナリスト、ジョセフ・E・グランビルによって1960年代に提唱されました。当時から株式市場において多くの投資家に影響を与えた、いわば「テクニカル分析の古典」とも言える理論です。

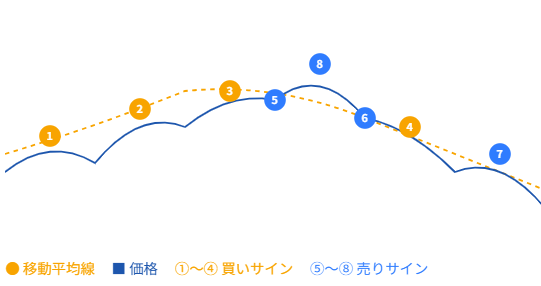

特に、彼の理論では「価格が移動平均線を抜けるタイミング」が売買の鍵となります。移動平均線は、過去一定期間の価格を平均して算出されるラインで、価格変動を平滑化し、トレンドの方向を視覚的に把握するための指標です。

グランビルは、このラインが右肩上がりの時に価格が下から上に抜ければ買い、逆に右肩下がりで上から下に抜ければ売り、というシンプルなルールを生み出しました。

移動平均線と価格の関係から売買タイミングを判断

価格が移動平均線を上抜ける動きは、「買い圧力が強まっているサイン」と見なされ、トレンド転換の兆しになるケースが多いです。

さらに注目すべきは、移動平均線自体の傾きです。

ただ価格が線を超えたからといって即エントリーするのは危険で、線が右肩上がりのときに価格が上抜けたら買い、右肩下がりのときに下抜けたら売り、という条件が揃ってはじめて有効なシグナルとされます。

このように、単に「線を超えた・割った」だけではなく、移動平均線の角度や価格との乖離を考慮することで、精度の高い売買判断が可能になります。これらのポイントを押さえることが、グランビルの法則を武器にする第一歩といえるでしょう。

200日移動平均線の重要性と実践例

なぜなら、200日という期間は「長期的な市場の方向性」を示す基準として、多くの機関投資家やプロトレーダーも活用しているからです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 200日移動平均線の役割 | 長期トレンドの方向性を示す基準線。多くの投資家が注目。 |

| 価格が上抜けた場合 | 上昇トレンド入りの可能性。買いシグナル(例:シグナル1、2) |

| 価格が下抜けた場合 | 下落トレンド入りの可能性。売りシグナル(例:シグナル5、6) |

| 他指標との相性 | ゴールデンクロス、デッドクロス、RSIなどと併用しやすい |

| 注目ポイント | 線の傾き、価格との乖離、出来高の変化に注目 |

このように、200MAは単なる目安ではなく、市場の「心理的な分岐点」として機能する、非常に信頼性の高いテクニカル指標なのです。

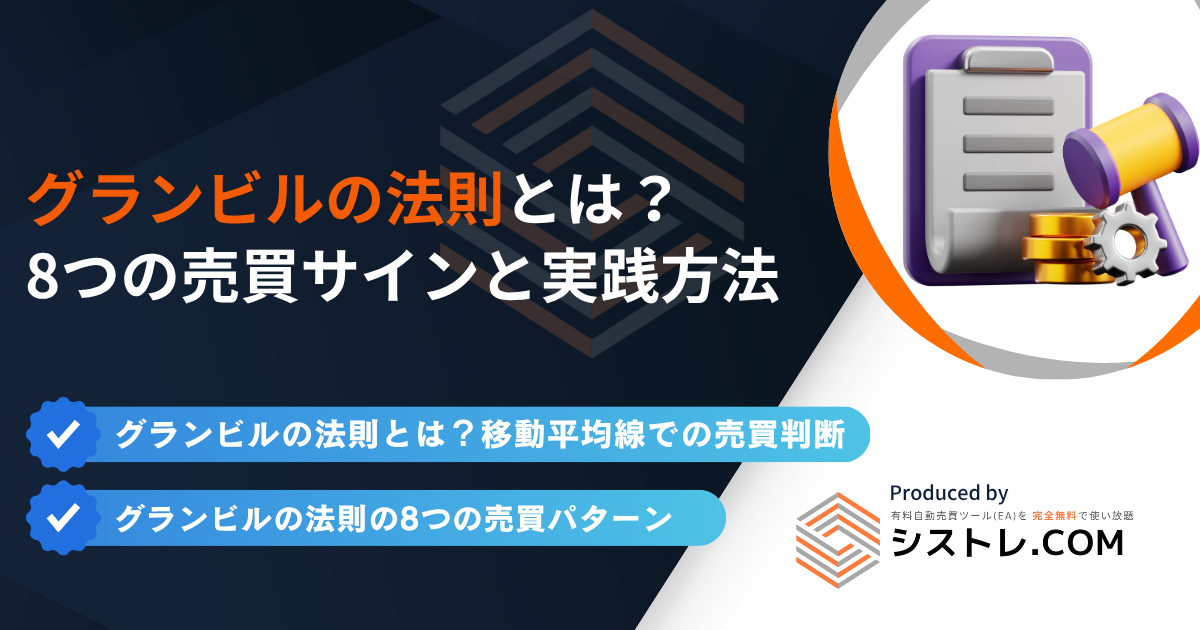

グランビルの法則の8つの売買パターンとは?

これらは「買いシグナルが4つ」「売りシグナルが4つ」で構成されており、それぞれが相場の異なる局面を示しています。

まず、買いシグナルの4パターンは以下のように分類されます。

- 買い1:価格が移動平均線を下から上に抜ける

- 買い2:価格が移動平均線まで押し戻されて再上昇

- 買い3:移動平均線が下向きでも、価格が大きく乖離して下げ止まる

- 買い4:移動平均線自体が上昇に転じる

続いて、売りシグナルは以下の通り。

- 売り5:価格が移動平均線を上から下に割る

- 売り6:戻り高値で移動平均線に抑えられて再下落

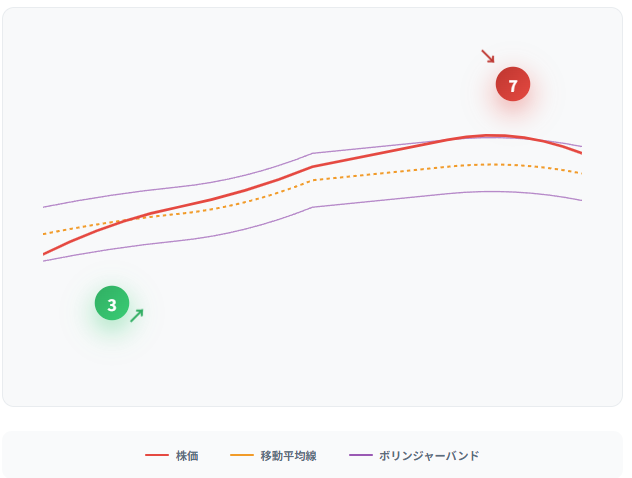

- 売り7:移動平均線が上向きでも価格が大きく上に乖離して急落

- 売り8:移動平均線が下降に転じる

それぞれのパターンが示すのは、トレンドの転換点や継続の可能性を視覚的に読み取るためのシグナルです。「今の相場はどのパターンに当てはまるか?」を冷静に分析することで、無駄な売買を避け、リスクの低いタイミングでのエントリー・エグジットが可能になります。

買いシグナル(1〜4)の特徴と判断基準

グランビルの法則で定義される4つの買いシグナルは、それぞれ異なる相場局面に応じた買いのタイミングを示しています。

アドバイス

アドバイスそれぞれの特徴を理解し、相場の転換点や押し目を的確にとらえることで、より実践的なトレード判断が可能になります。

- 買いシグナル1:「価格が移動平均線を上抜けた瞬間」

これは最も代表的な買いパターン。長く続いた下降トレンドが終わりを迎え、移動平均線を下から上に突破することで、上昇トレンドへの転換を示します。移動平均線がフラットもしくは上向きに転じた瞬間を狙うと、より信頼度が増します。

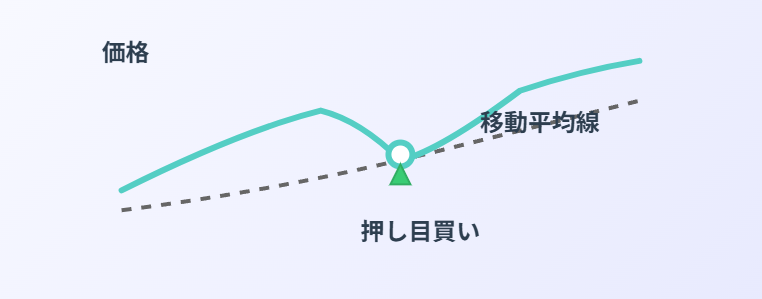

- 買いシグナル2:「押し目買いの王道パターン」

上昇トレンド中に価格が一時的に下落し、移動平均線に近づいたあとに再上昇するパターン。移動平均線がしっかりと右肩上がりであることが前提です。このパターンは、多くのプロトレーダーが最も好む「押し目買い」のチャンスとされます。

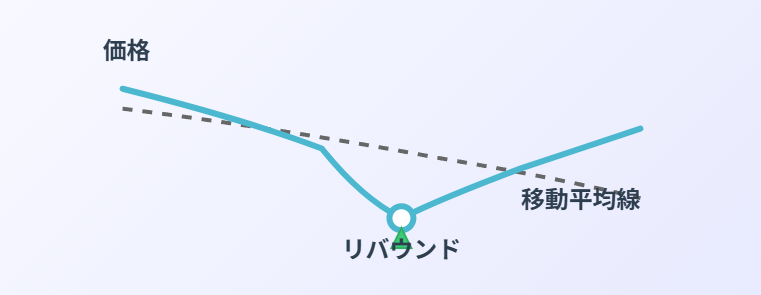

- 買いシグナル3:「急落後の反発狙い」

移動平均線がまだ下向きのままでも、価格が大きく下に乖離しすぎて反発する兆しを見せた場合。いわゆる「リバウンド狙い」のトレードに該当します。ただし、トレンド転換ではないので、利確・損切りのルールを明確にすることが重要です。

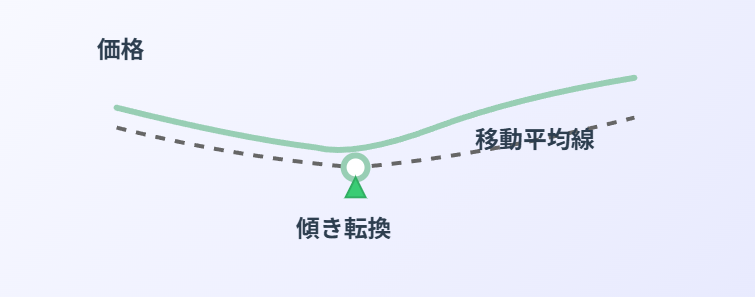

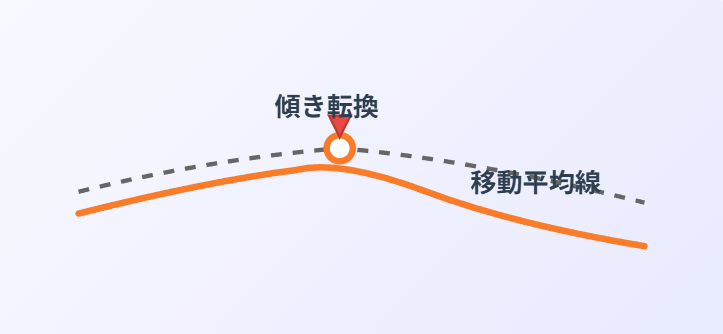

- 買いシグナル4:「移動平均線自体が上昇に転じる」

価格の動きよりも「移動平均線の傾き」に注目するパターン。平均線が下向きから横ばい、そして上向きになったとき、すでに価格は上昇を始めていることが多く、トレンド転換が裏付けられた強力な買いサインとされます。

売りシグナル(5〜8)の特徴と判断基準

グランビルの法則における売りシグナルは、上昇トレンドの終焉や戻り高値からの再下落、過熱相場の反落など、リスク回避や空売りタイミングを見極めるうえで非常に役立ちます。ここでは4つの売りシグナルについて具体的に解説します。

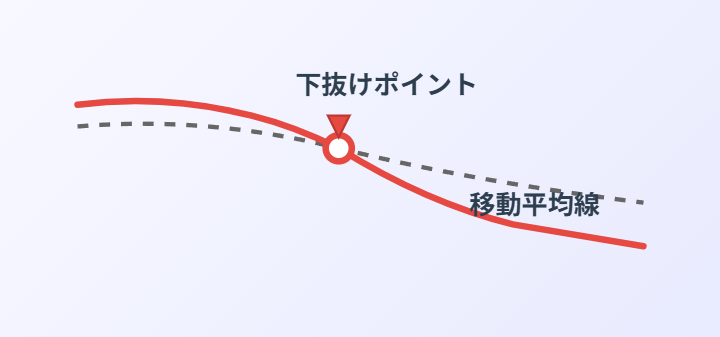

- 売りシグナル5:「価格が移動平均線を下抜ける」

買いシグナル1の逆パターン。上昇していた価格が移動平均線を上から下に抜ける動きで、下降トレンドへの転換点となります。移動平均線の傾きが下向きに変わりつつあるタイミングを狙うのが鉄則です。

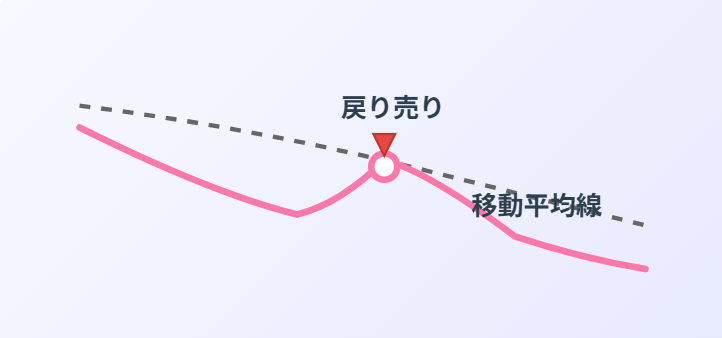

- 売りシグナル6:「戻り高値で移動平均線に抑えられる」

一度下落したあと、移動平均線まで戻してきた価格が再び下げ始めるパターン。いわゆる「戻り売り」に該当し、プロトレーダーの間でも使われる鉄板戦略です。移動平均線が明確に下向きであるかを確認することがポイント。

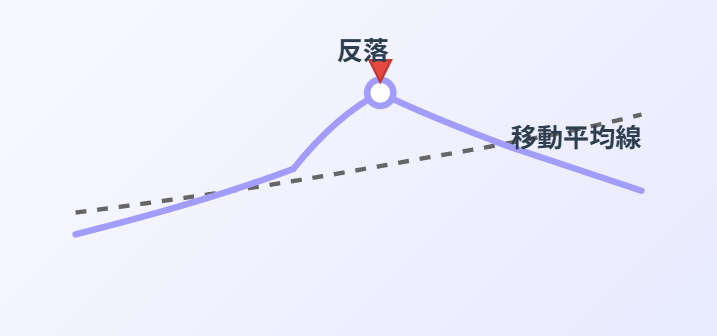

- 売りシグナル7:「価格の乖離による反落」

移動平均線がまだ上向きでも、価格が乖離しすぎて過熱しているときに反落するパターン。いわゆる「天井感」が出た状態で、逆張りトレーダー向けです。タイミングを誤ると損失リスクが高いため、慎重な判断が求められます。

- 売りシグナル8:「移動平均線が下向きに転じる」

移動平均線が上昇から横ばい、さらに下降に転じる動きが見られたとき、すでにトレンドは下落方向に傾いていると判断されます。このシグナルは「売りの裏付け」として非常に強力で、トレンドフォロー型のエントリーに最適です。

これらの売りシグナルを正しく見極めるには、移動平均線の傾き・価格との乖離・相場の背景をトータルで判断する力が求められます。視覚的にとらえやすいため、初心者でも比較的取り入れやすいのが特徴です。

グランビルの法則で使う移動平均線の種類

グランビルの法則は「移動平均線(MA)の向きと価格の関係」だけで相場の強弱を判断するシンプルな理論。ただし、使うMAの種類や期間設定を間違えると精度が一気に落ちるので注意が必要です。

グランビルの法則は「中期SMA(20〜25期間)」が基本。時間足ごとに期間を固定し、短期足ほど補助インジケーターを併用するのが実戦的です。

アドバイス

アドバイスまずは「20SMA」を基準に、同じ設定で検証を重ねるのが最短ルートです。いきなり複雑な組み合わせにしない方が勝ちやすいですよ。

期間設定の基本(20MA・25MA・50MAなど)

結論:グランビルの法則は“中期のMA(20〜25期間)”で使うのが最も安定します。

理由はシンプルで、

5〜10MA … ノイズが多すぎて騙しが激増

20〜25MA … トレンドの“本流”を追いやすい

50MA以上 … シグナルが遅く、エントリー精度が落ちる

20MA(もっとも万能な基準線)

デイトレ〜スイングまで万能に使える標準ライン。押し目・戻り目の位置が安定し、グランビルの「基本8法則」との相性も抜群です。

・トレンド発生直後の押し目エントリー

・移動平均線割れ/上抜けでのトレンド転換シグナル

など、王道のパターンをそのまま再現しやすい設定です。

25MA(より滑らかで“騙し”を減らしたい人向け)

FXでは「25日移動平均」が素直に効きやすい場面が多く、20MAよりも値動きが滑らかになります。

・長めのスイングトレード

・方向感は合っているが、細かいノイズで振り回されたくない

というトレーダーに向いた設定です。

50MA(大きな流れの“フィルター”として使う)

50MAは「トレンドの大局」を把握するための指標として優秀ですが、売買シグナルとしては明らかに遅くなります。

時間足ごとの使い分け

時間足ごとに「効きやすい期間」を固定してしまった方が、検証もしやすく勝ちパターンを作りやすいです。

1時間足(H1)|20MAが最も機能しやすい

・トレンドの立ち上がりが早く分かる

・押し目・戻りが視覚的に分かりやすい

→ グランビルのエントリー精度が最も高くなりやすい時間足

短期〜中期のトレーダーは、まず「H1 × 20SMA」で検証する価値があります。

4時間足(H4)|20〜25MAが鉄板

4時間足は中期トレンドの“本流”を追うのに最適な時間足。20〜25MAを使うことで、だましを抑えつつ大きな流れに乗りやすくなります。

・スイングトレードの王道セット

・日足の方向を確認しつつ、H4でエントリータイミングを計る

といった使い方と相性が良いです。

日足(D1)|25MA or 50MAで長期の資金フローを見る

日足は大口の資金フローに強く左右されるため、25MAまたは50MAのような長めの期間の方が安定します。

・長期保有の方向性確認

・「日足MAに対してどこまで乖離しているか」のオーバーシュート判定

などに活用すると、無駄な逆張りを減らせます。

5分足〜15分足|10〜20MA+補助インジ必須

短期足はノイズが極端に多いため、グランビ

グランビルの法則の活用方法|初心者でもできる実践テクニック

グランビルの法則は、その理論自体は非常にシンプルですが、実際のチャート上でどう使うかは「コツ」が必要です。

とくに初心者にとっては、「理論はわかっても、いつどこでエントリーすればいいのかわからない…」という壁にぶつかりがち。

アドバイス

アドバイスここでは、その壁を乗り越えるための具体的な活用法と、初心者でも失敗しにくいポイントを紹介します。

まず実践の第一歩は、「グランビルの売買シグナルがチャート上のどこに現れているか」を確認する練習です。

また、移動平均線の期間設定も重要な要素。中長期のトレードでは200日線、スイングトレードでは50日線や25日線など、自分のトレードスタイルに合った期間を選ぶことがポイントです。

短期トレードでは5日線や10日線も使われますが、ダマシも多くなるため、慣れてから活用するのがよいでしょう。

グランビルの法則を使う際に忘れてはならないのが、「他のテクニカル指標との併用」です。たとえば、RSIで買われすぎ・売られすぎを判断しながらグランビルのシグナルを確認すれば、より信頼性の高いエントリーが可能になります。

グランビルの法則の「実践方法」とは?

まず準備として、チャート上に移動平均線(推奨は200日線と25日線)を表示させましょう。

次に、そのラインに対する価格の動きを観察します。「上抜けたか?」「戻したか?」「乖離しているか?」など、前述の8つのシグナルに該当する形がないかをチェックします。

特に注目すべきは、「移動平均線の傾き」と「価格との乖離」です。傾きが上向きなら基本は買い、下向きなら売り。さらに、価格が移動平均線に接近したタイミングは、「押し目」や「戻り」となるケースが多く、エントリーチャンスの候補になります。

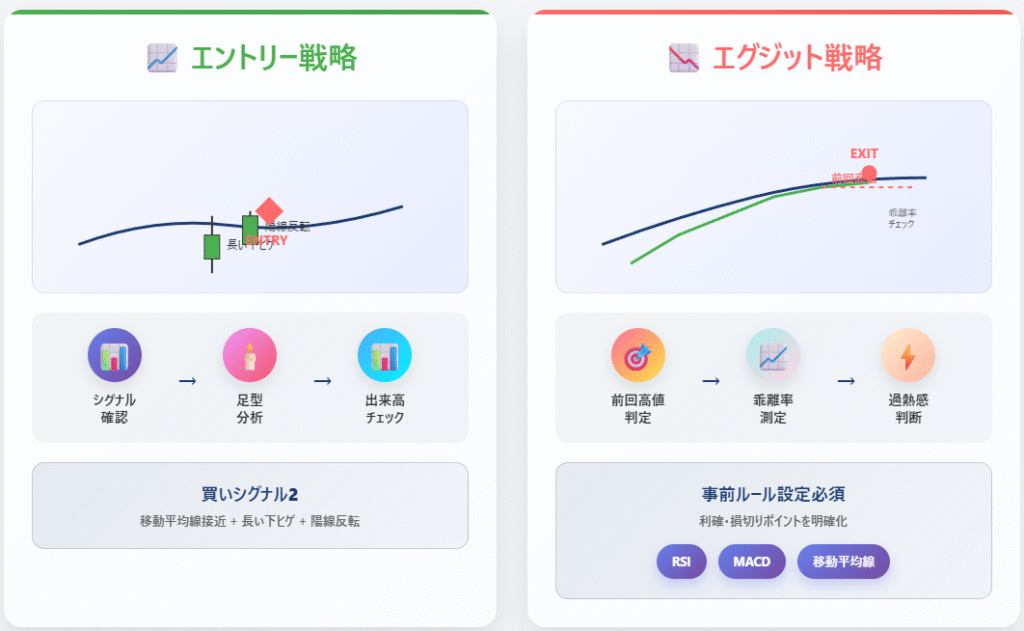

たとえば、「買いシグナル2」に該当する場面では、価格が200MAに接近→ローソク足で下ヒゲをつけて反発→次の足で陽線確定…というパターンでエントリーすると、再上昇の波に乗れる可能性が高まります。

ダマシに備えて、移動平均線の少し下(または上)に損切りを置く、RSIが70を超えたら利確する…など、セットでルール化しておくと迷いが減ります。

エントリーポイントとエグジットポイントの見極め方

グランビルの法則を活用する上で、もっとも悩ましいのが「どこで入って、どこで出るか?」という問題です。

理論は理解できても、実際の売買ポイントの判断があいまいだと、タイミングを逃したり、逆にリスクを抱えてしまうことも少なくありません。

まずエントリーポイントですが、グランビルのシグナルを確認した後は、「足型」と「出来高」もチェックしましょう。

一方、エグジットポイント(=利確・損切り)については、あらかじめルールを決めておくことが不可欠です。

損切りは、「移動平均線を大きく割り込んだ」「エントリーポイントの直近安値を割った」など、明確な基準をもつことが重要。「もうちょっと待てば上がるかも…」と判断を遅らせると、大きな損失につながる恐れがあります。

特に初心者の方には、「損小利大(リスク:リワード=1:2以上)」のトレード設計を意識することを強くおすすめします。これを徹底するだけで、勝率が50%以下でも資金は増えるという現実的なトレード戦略が可能になります。

初心者向けのわかりやすい使い方と注意点

グランビルの法則は、一見シンプルに見えますが、初心者がそのまま使うと「シグナル通りに動いたのに負けた…」ということも珍しくありません。

アドバイス

アドバイスそこで、このセクションでは初心者でも安心して使える実践ポイントと注意すべき落とし穴を解説します。

まず、最もおすすめなのが「買いシグナル2」と「売りシグナル6」の活用です。これらはトレンド継続の局面で発生しやすく、価格が一時的に移動平均線に戻った後に再びトレンド方向に動くというパターン。

また、ローソク足の形状にも注目しましょう。ヒゲが長い「ピンバー」や「包み足」などが出たタイミングでエントリーすることで、より優位性の高いトレードが可能になります。

ただし、注意点もあります。たとえば、移動平均線の傾きが不明瞭なときや、価格が線をまたいで行ったり来たりするレンジ相場では、シグナルが「ダマシ」となることが多く、エントリーには慎重さが求められます。

さらに、ニュースや経済指標の発表直前・直後は相場が急変しやすく、テクニカルが効きづらくなる場面。こうしたタイミングでは、たとえグランビルのシグナルが出ていても「見送り」の判断が賢明です。

「買いシグナル2・3」を中心に活用する方法

グランビルの法則の中でも、初心者から中級者までに特に人気なのが「買いシグナル2」と「買いシグナル3」

これらは、押し目や反発のタイミングを狙う戦略的なエントリー手法として活用されます。ここではそれぞれの具体的な使い方をご紹介します。

- 【買いシグナル2】押し目買いの基本パターン

これは、移動平均線がしっかりと右肩上がりに伸びており、価格が一時的に下がって移動平均線に接近、もしくはわずかに下抜けた後、再び反発する動きに注目するものです。ポイントは、「価格が移動平均線の上に戻るタイミングでエントリー」すること。

たとえば、200日移動平均線が上昇中で、価格が線まで押してきたあとに陽線で反発した場面。このとき、前の安値を割っていなければ、トレンドが継続していると判断できます。

- 【買いシグナル3】乖離からの反発狙い

移動平均線がまだ下向きのときでも、価格が大きく乖離して下落し、過剰な売られすぎ状態となった場合に発生します。RSIが30を下回っているなどの過熱指標を併用すると、反発の兆しをより確実に見極められます。

ただし、買いシグナル3はあくまで「反発狙いの逆張り」であるため、トレンドフォロー型の2番と比べてリスクは高め。エントリー後の上昇が続かない可能性もあるため、利確と損切りの基準を明確にしておくことが大切です。

初心者が陥りやすい「ダマシ」への対策

グランビルの法則は非常に有効なテクニカル手法ですが、初心者が最も失敗しやすいのが「ダマシ」によるエントリー。

アドバイス

アドバイス“シグナルが出た!”と思って飛びついたらすぐ逆行…なんて経験、トレードあるあるですよね。

この「ダマシ」とは、売買シグナルが出たように見えても、それが継続せずに元のトレンドに戻ってしまう現象を指します。たとえば、価格が移動平均線を一瞬だけ上抜けても、すぐに押し戻されて再下落するパターン。これは「買いシグナル1」のダマシの典型です。

- 移動平均線の傾き確認を徹底する

- シグナルよりもまず「移動平均線の傾き」が重要。右肩上がりであれば買い、右肩下がりであれば売りが基本。フラットな移動平均線は“レンジ”状態であることが多く、ここでのシグナルはダマシになりやすいので注意!

- 他のテクニカル指標と併用する

- RSI(相対力指数)やMACD、ボリンジャーバンドなどを併用して、相場の勢いや過熱感をチェックすることで、より信頼性の高いシグナルが判断できます。たとえば、RSIが70を超えている状態での買いシグナルは、過熱の兆候があり要注意。

- ローソク足の形状や出来高を重視

- 陽線が長く連続している、ヒゲが強く反発しているなど、ローソク足の動きにも着目しましょう。また、出来高が増加していれば「本物のシグナル」である可能性が高まります。

グランビルの法則と他のテクニカル分析の併用

アドバイス

アドバイスこのセクションでは、ダウ理論、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなど、よく併用されるテクニカル分析手法との相性と使い方を解説します。

移動平均線はあくまで「トレンドの方向性」を見るための道しるべ。一方で、相場の「勢い」や「過熱感」、「モメンタム(勢いの強弱)」などを把握するには、別の指標が必要です。

さらに、ダウ理論の「高値・安値の切り上げ・切り下げ」とグランビルの移動平均線の傾きが一致しているときは、非常に強いトレンド相場が期待できます。

ダウ理論・MACD・RSIとの組み合わせで精度アップ

グランビルの法則を実戦で使いこなすには、他の指標とのコンビネーションが重要です。

なかでも特に相性が良いのが、「ダウ理論」「MACD」「RSI」の3つ!それぞれの特徴を活かすことで、ダマシの回避や、より確度の高いトレード判断が可能になります。

ダウ理論とグランビルの連携

ダウ理論は、相場が「高値・安値を切り上げているかどうか」でトレンドを判断する理論です。たとえば、グランビルの「買いシグナル1」が出たとしても、直近の高値を超えていない場合は、上昇トレンドとは言いづらいですよね?

逆に、移動平均線の傾きが上向きで、なおかつ高値・安値も切り上がっているなら、強い買いトレンドが成立していると判断できます。

MACDとの併用でモメンタムを確認

MACD(移動平均収束拡散法)は、トレンドの勢い=モメンタムを測るのに最適な指標。たとえば、「買いシグナル2」が出ているときにMACDもゴールデンクロスを示していれば、「トレンドが再加速している」と解釈でき、エントリーの後押しになります。

逆に、MACDがデッドクロスしていたら、「一時的な戻りかも」と警戒できるため、判断に深みが出てきます。

RSIで過熱感・反発の兆候をキャッチ

RSI(相対力指数)は、買われすぎ・売られすぎを数値で示してくれる便利なオシレーター指標。買いシグナル3(乖離からの反発狙い)のとき、RSIが30以下で反転の兆しを見せていれば、「底打ち」のサインとして有力です。

同じように、売りシグナル7でRSIが70を超えていれば、そろそろ天井かも…というシグナルとして活用できます。

順張り戦略との相性が良い組み合わせ例

グランビルの法則は、特に「順張り(トレンドフォロー)」戦略との相性が抜群です。

なぜなら、移動平均線の傾き=トレンド方向を示す指標として機能し、明確な方向性に沿ったエントリーを推奨するからです。

順張り戦略の魅力は、「大きなトレンドに乗って中長期で利益を狙える」点。グランビルの法則と順張りの親和性は非常に高く、初心者でもルールを守ればリスクを抑えた戦い方ができます。

相場の急変時にも強い分析パターン

「相場の急変時って、どのテクニカル指標も役に立たないんじゃないの…?」そんな不安を感じたことがある方、少なくないと思います。

急変時には、価格が突発的に移動平均線から大きく乖離することがよくあります。

たとえば、経済指標の発表直後に発生する「買いシグナル3」や「売りシグナル7」は、移動平均線と価格の大きなズレを逆張り的に狙うシグナル。

通常ならリスクが高い場面ですが、グランビルの法則を使えば“冷静に”エントリーの可否を見極めることができます。

特に、RSIやボリンジャーバンドと組み合わせると強力です。

価格が大きく下落して移動平均線から大きく下に乖離し、RSIが30以下、ボリンジャーバンドも-2σを割った場面で反転の兆しがあれば、それは「買いシグナル3」の好機。

一方で、過熱相場で価格が急騰し、バンドの+2σを突き抜けてMACDがデッドクロスしたら、「売りシグナル7」として利益確定のサインと捉えることもできます。

もちろん、急変相場ではスプレッドの拡大や約定の遅延といった“テクニカル以外のリスク”も存在します。だからこそ、あらかじめ「こうなったら買う・こうなったら損切る」といった明確なシナリオを用意しておくことが重要です。

グランビルの法則が機能しやすい相場環境

グランビルの法則は「移動平均線の傾き」と「価格との位置関係」だけで相場の勢いを読むシンプルな理論。しかし、当然ながら“効く相場” と “効かない相場” がはっきり分かれる。

グランビルが最大限に威力を発揮するのは次の3つ

・トレンド発生直後の初動

・押し目・戻り目が明確な相場

・ノイズが少ない素直な相場

アドバイス

アドバイスグランビルは「綺麗なトレンド」だけに使う。それ以外は手を出さないのが正解です。

トレンド発生直後の初動相場

グランビルが最も強く機能するのは、「トレンドが立ち上がる瞬間」。

理由は明確で、MAが横ばいから傾き始める瞬間というのは、市場参加者の方向性が初めて一致するタイミングだからだ。

●上昇なら…

・安値を切り上げ始める

・MAが上向きにカーブする

●下落なら…

・高値を切り下げ始める

・MAが下向きにカーブする

→ この瞬間のグランビル「買い①/売り①」が最も精度が高い。

初動はリスクリワードが大きい

・押し目待ちより早く仕掛けられる

・損切りをMAの裏に置けるため小さく済む

・トレンドの伸びを最大化できる

明確な押し目・戻り目が見える相場

グランビルの“王道シグナル”は MAに対する押し目買い/戻り売り(買い②・売り②)。

これが機能するには、波がきれいに形成されていることが必須条件だ。

●押し目・戻り目が見える相場の特徴

・高値・安値が階段状に並ぶ

・ネックライン、Wボトム/Wトップが綺麗

・MAタッチからの反発が安定している

押し目・戻り目が明確だと勝率が跳ね上がる理由:

・エントリーポイントが明確

・損切り位置が固定化できる(押し目の下/戻り目の上)

・価格がMAへ“自然に回帰”しやすくなる

→ グランビルは「波が綺麗に出ている相場だけ使う」のが圧倒的に正解。

過度なレンジ・ノイズが少ない相場

グランビルの最大の敵は「レンジ」と「ノイズ」。

移動平均線は価格の平均値であるため、方向性がない相場では単なる“帯”になり、シグナルが壊れる。

・MAが水平に → 傾きゼロ → シグナル不発

・価格がMAの上下に出入り → 騙し連発

・グランビルの「買い①/売り①」が逆行しやすい

ノイズが少ない相場ほど、グランビルの再現性は高まる。

●ノイズが少ない相場の特徴

・ヒゲが小さい

・逆行が少なく、一方向性が強い

・MAが滑らかにカーブしている

→ MAが滑らか=市場が素直=グランビルが効く。

グランビルの法則と併用するインジケーター

グランビルの法則は「移動平均線×価格」だけでも成立するが、単独ではだましが多い。精度を上げるなら、相性の良いインジを“最小限だけ”併用するのが最適。

最も相性がいいインジは次の3つ

・RSI(押し目・戻り売りの精度向上)

・ボリンジャーバンド(乖離の強弱を定量化)

・MACD(初動の勢いを確認)

アドバイス

アドバイスこの3つだけで十分。むしろ増やすほど判断がブレて勝率は落ちる。

RSIでエントリー精度を高める方法

RSIは「勢いの過熱感」を測る指標。

グランビルの押し目買い/戻り売り(②番)と組み合わせると最強になる。

・RSIが 30〜45付近で反発

→ “過剰売られ”の回帰が起きやすく、MAタッチとセットで最強サイン

・RSIが 55〜70付近で反落

→ “過剰買いの解消”が発生しやすく、戻り売りのタイミングが鮮明になる

RSI併用の本質:

偏った勢いがMAへ“戻るタイミング”を見抜ける → 無駄な逆張り・順張りを排除。

ボリンジャーバンドで乖離を測る

グランビルは“MAとの距離”を見るが、どれくらい行きすぎているかまでは判断できない。そこで最も相性がいいのがボリンジャーバンド(±2σ)。

●買い③・売り③(逆張り系)の精度が跳ね上がる

・価格が ±2σを飛び出す → 過剰乖離のサイン

・そこからMA方向に“戻り始めた瞬間”がグランビル③と一致しやすい

●具体的な組み合わせ

上抜け++2σタッチ → 戻り売り準備

下抜け+-2σタッチ → 押し目買い準備

→ グランビルの乖離狙いは、ボリバン併用で初めて安定する。

MACDでトレンドの強弱を補強する

MACDは“トレンドの勢い”を見る指標で、グランビル①(初動)との相性が圧倒的に良い。

・MACDラインがシグナルを上抜け → 上昇初動確定

・MACDラインがシグナルを下抜け → 下降初動確定

●MACDヒストグラムで継続力も判断

・拡大 → トレンド継続

・縮小 → 反転の兆候

・ゼロ付近で横ばい → ノートレ

MACD併用の本質:

MAだけでは分からない“勢いの裏付け”を得られる。

・押し目・戻り売り(②) → RSI

・乖離狙い(③) → ボリンジャーバンド

・初動(①) → MACD

グランビルの法則の注意点

グランビルの法則は、単なるテクニカル指標ではありません。それは、“感情に左右されないトレード判断力”を身につけるための強力な土台になります。

この法則をしっかりと理解し、使いこなすことができれば、あなたのトレードスタイルそのものが安定し、長期的な視点で「勝ち続ける」姿勢を築くことができます。

一方で、グランビルの法則は万能ではありません。シグナルに絶対はなく、相場の急変やダマシの発生といったリスクに対する“備え”も同時に必要です。

アドバイス

アドバイスここでは、グランビルの法則で描けるポジティブな未来と、避けたいリスクの両面をお伝えします。

これにより、毎回のトレードで“博打”のような感覚がなくなり、自信を持ってトレードに臨めるようになります。さらに、自分なりのルールができれば、相場に対するストレスも軽減され、精神的な安定も得られるようになります。

これは、ダマシやニュースによる急変動、あるいは相場環境に合っていない使い方をしているケースがほとんどです。

だからこそ、グランビルのシグナルだけに頼るのではなく、リスク管理・損切りルール・複数指標との併用といった“安全装置”をしっかり持っておくことが大切です。

グランビルの法則は、正しく学び、守るべきルールを守ることで「安定した未来」へとつながります。そのためには、自分のトレードルールを確立し、守り抜く覚悟が必要です。

売買ルールを確立し、ブレない判断力を持つ

グランビルの法則を活用する上で避けて通れないのが、「明確な売買ルールの確立」です。なぜなら、シグナルが出たからといって毎回うまくいくわけではなく、判断のブレが損失を招く最大の要因だからです。

以下のような構成が理想的です

- ■ エントリー条件:例)移動平均線が右肩上がりで価格が接近、陽線で反転したら買い

- ■ 損切り条件:例)移動平均線を明確に割り込んだ、または直近安値を割ったら

- ■ 利確条件:例)直近高値到達、またはRSIが70を超えた時点で部分利確

これらを“紙に書く”“スマホにメモする”“チェックリスト化する”といった形で可視化しておくと、感情が揺れたときに「ルールに戻る」ことができ、冷静な判断ができるようになります。

さらに重要なのは、「ルールは“結果”ではなく“行動”を基準にする」こと。つまり、勝った・負けたで評価するのではなく、「ルール通りに動けたかどうか」を評価軸にすれば、毎回のトレードに自信と一貫性が生まれます。

グランビルの法則を習慣化するためのポイント

グランビルの法則を“知っているだけ”では意味がありません。大切なのは、日々のトレードの中に自然と取り入れ、判断基準として定着させること。つまり、“習慣化”です。この習慣化こそが、最終的にトレード精度の向上と安定した収益につながります。

では、どうすればグランビルの法則を日常的に使いこなせるようになるのでしょうか?ここでは、実践的な習慣化ステップを3つに分けて紹介します。

- ① 朝一チェックリストを作る

毎朝のルーティンに「移動平均線の傾きチェック」「価格位置の確認」「乖離率の把握」など、簡単なチェック項目を取り入れましょう。これをやることで、“今はどのシグナルに近いか?”を自然と判断するクセがつきます。慣れてくると、数分でトレンド判断ができるようになりますよ。

- ② トレードごとに「シグナル種別」を記録する

エントリーするたびに「買いシグナル2で入った」「売りシグナル7で利確した」など、シグナルの種類を記録していきましょう。これを蓄積していくことで、どのシグナルが自分に合っているか、勝率が高いかが数値として見えてきます。

- ③ 週に一度の“振り返りタイム”

週末に過去チャートを見返し、「あの場面ではどのシグナルが出ていたか?」「他に良いエントリーポイントはなかったか?」と検証する時間を持つこと。これが習慣になると、トレードの解像度が格段に高まります。

「ダマシシグナル」に惑わされない見極め力

アドバイス

アドバイス移動平均線を一時的に超えたり割り込んだりする動きに飛びついてしまうと、この罠にハマってしまいます。

① 移動平均線の「傾き」を最重視

グランビルの法則では、線の“方向”が極めて重要です。価格が移動平均線を上抜けたとしても、線がフラットもしくは下向きなら要注意。その場合はトレンド転換とは言えず、逆行する可能性が高いです。

② 「出来高」や「ローソク足の確定」を見る

シグナルが出たように見えても、出来高が伴っていなければ“本物”のブレイクとは言えません。また、1本のローソク足で判断せず、「次の足で確定するか」を待つ冷静さも必要です。これだけで多くのダマシを回避できます。

③ 他のテクニカル指標と“合わせ技”

RSIが70を超えているのに買いシグナル?MACDがデッドクロスしてるのに上昇?そんな矛盾を感じたら、エントリーを見送る勇気も大事。指標同士の整合性が取れているかチェックしましょう。

グランビルの法則は優れた分析ツールですが、絶対ではありません。“これは本物のシグナルか?”と一呼吸おいて考える力こそ、ダマシに惑わされないトレーダーになる第一歩です!

相場の急変時に備えるリスク管理術

相場は生き物。どれだけテクニカルが効いていたとしても、突如として“想定外の動き”が起こることは避けられません。たとえば、中央銀行の金利発表や地政学リスク、経済指標のサプライズなど。だからこそ、トレーダーには“備え”としてのリスク管理術が不可欠なのです。

まず押さえておきたいのが、「1回のトレードで全てを決めようとしない」こと。グランビルのシグナルが完璧に見えても、それが100%機能する保証はありません。そこで有効なのが、「リスク許容度を明確にする」こと。

■ ポジションサイズを調整する

1回のトレードで資金の2%以上を失うリスクを取らないのが一般的なルールです。たとえば、10万円の資金なら1回の損失は2,000円までに抑えるべき。これは“損失を耐えられる範囲”にとどめるための鉄則です。

■ ニュースやイベント前はポジションを軽くする

雇用統計やFOMCなどの重要イベント前には、一時的な急変動が起きやすく、テクニカル分析が効きにくくなります。こういった場面では「見送り」や「ポジション半分利確」などの柔軟な対応を選びましょう。

■ 損切りラインは“命綱”として必ず設定

「ここまで来たらもうシナリオ崩壊」と決めておくことが、冷静さを保つ鍵です。移動平均線を明確に割り込んだ、トレンドが反転したと判断できるなど、チャート上の“根拠あるライン”を基準にするのがコツです。

■ 想定外の動きに備えた“事前シナリオ”

「もし価格が上がらずに横ばいになったら?」「イベントで急落したら?」など、エントリー前に“想定外パターン”を3つほど書き出しておくだけで、対応スピードと冷静さがまるで違います。

結局のところ、トレードは「攻めるだけでなく、守る技術」があってこそ生き残れます。グランビルの法則を使うトレーダーだからこそ、こうしたリスクへの備えをしっかり持っておきたいですね。

グランビルの法則のよくある質問

グランビルの法則とは何ですか?

移動平均線と価格の位置関係から、上昇・下降の転換点を判断する「8つの売買パターン」のことです。MAを使った最も古典的で普遍的な理論です。

買いシグナルの4パターンは?

主な4つは以下の通りです。

1. 価格がMAを下から上へブレイク(トレンド反転の初動)

2. MAまでの押し目買い(上昇トレンド中の鉄板)

3. 価格がMAを大きく下回った後の戻り(行き過ぎの修正)

4. MAが下向きから横ばいに転じ、価格が持ち上がる(底打ちの兆候)

売りシグナルの4パターンは?

売りも対称で、次の4つです。

5. 価格がMAを上から下へブレイク

6. MAへの戻り売り(下降の王道パターン)

7. 価格がMAを大きく上回った後の反落

8. MAが上向きから横ばい・下向きに変化(天井形成の兆し)

どの移動平均線を使うのが良いですか?

一般的には20SMAや25SMAが多いです。短期すぎるとノイズが増え、長期すぎると遅すぎるため、このゾーンがバランスが良いとされています。

グランビルの法則は単体で機能しますか?

単体だと弱いです。MAは後追い指標なので、環境認識(トレンドかレンジか)と合わせて使わないとダマしが増えます。

どんな相場で最も効果がありますか?

トレンド相場です。特に「押し目買い・戻り売り」に該当するパターン2と6は、プロも使う定番で再現性が高いポイントです。

レンジ相場での注意点は?

MA付近で価格が何度も往復するため、クロスやブレイクが“無意味なシグナル”になりやすく、連続損切りの原因になることがあります。

初心者もグランビルを使えますか?

使えます。特に「MAに戻ったら順張りする」(買い②・売り⑥)はシンプルで強く、初心者にも扱いやすい王道パターンです。