「RVI(相対活力指数)って、結局どう使えばいいの?」そんな疑問を抱えているあなたへ!トレードの世界には、RSIやMACDなど多くのインジケーターが存在しますが、RVIの活用方法はまだまだ知られていない部分が多いんです。

実はこのRVI、うまく使えばトレンドの強さや転換点の予測に非常に役立つのですが、仕組みや活用法をしっかり理解していないと逆に「ダマシ」に遭って損失を出してしまうリスクも……。

この記事では、そんなRVIインジケーターの「基本」から「設定方法」「実践的な使い方」までを徹底解説!

RVI(相対活力指数)の概要と特徴

RVI(Relative Vigor Index/相対活力指数)は、価格の上昇と下降に伴う「勢い(vigor)」を測定し、トレンドの持続性や転換を視覚化するオシレーター系インジケーターです。RSIやMACDと同様、チャート下部に波形として表示され、売られすぎ・買われすぎの判断やシグナルの発見に活用されます。

価格が上昇傾向にあるとき、終値は始値よりも高くなる傾向があります。逆に、下降傾向では終値が始値より低くなることが多い。

RVIはこの「価格の終始差」と「過去一定期間のボラティリティ(価格変動幅)」との関係から、トレンドの強弱を数値化します。

具体的には、価格の勢いが強いとインジケーターのラインが上昇し、勢いが弱まると下降するというシンプルな構造。さらに、RVIにはシグナルライン(移動平均線)も表示されるため、ゴールデンクロスやデッドクロスなどのシグナルで売買の判断を下すことも可能です。

特に、RSIやMACDでは判断が難しい「勢いの強さ」に焦点を当てているため、これらのインジケーターと組み合わせて使うことで、分析の精度が格段に向上します。

RVIの計算式と視覚的な理解

RVIの構造を理解するには、まずその計算式を把握することが不可欠です。とはいえ、数学が苦手な方もご安心を!ここでは式の意味を直感的に理解できるように、かみ砕いてご紹介します。

RVIの基本的な計算式

RVIは、以下のような計算で導き出されます。

RVI = (終値 - 始値) / (高値 - 安値)この式を、一定期間(通常は10期間)の単純移動平均で滑らかにしたものがRVIラインとして表示されます。そして、さらにそのRVIラインを、同じ期間で平滑化した「シグナルライン」とともに表示するのが一般的です。

この計算式からも分かるように、RVIは価格の変化(=終値と始値の差)とボラティリティ(=高値と安値の差)の比率に注目しています。価格が大きく上昇したときはRVIが上昇し、反対に価格が下落すればRVIは下降する仕組みです。

視覚的な読み取り方と注意点

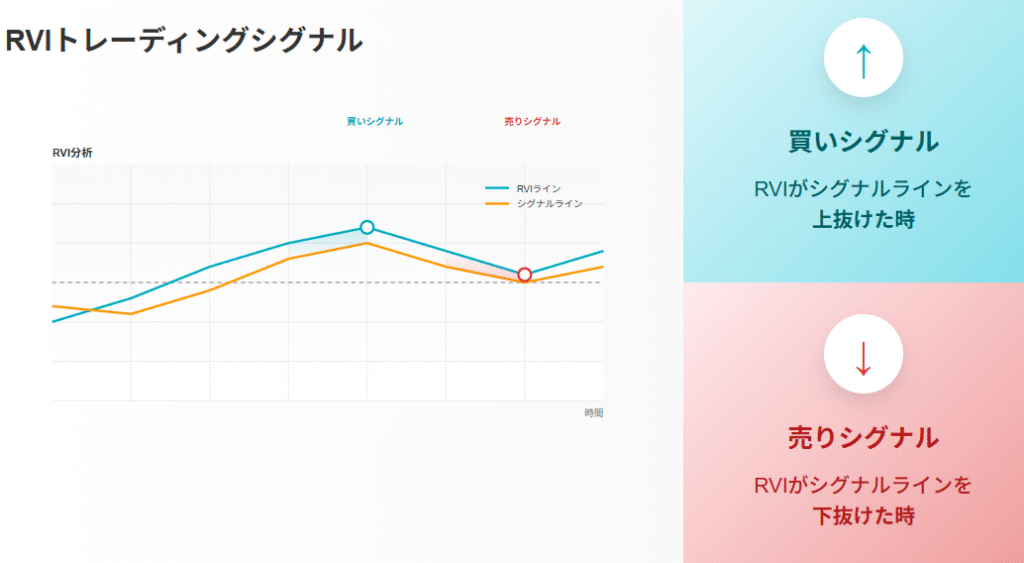

チャート上では、RVIラインとシグナルラインの2本の線が描かれます。この2本の交差(クロス)が売買のサインです。

- RVIがシグナルを上抜けたら買いサイン(ゴールデンクロス)

- RVIがシグナルを下抜けたら売りサイン(デッドクロス)

ただし、ここで注意が必要なのは「RVIはあくまで補助的な指標」であるという点です。単体ではノイズが多く、騙しのシグナルも頻出します。そのため、MACDやRSIといった他のインジケーターと組み合わせることで、より精度の高いトレード判断が可能になります。

RVIの設定手順(MT4・TradingView)

トレード環境によってRVIの表示方法は若干異なりますが、基本的な手順は共通しています。

アドバイス

アドバイスここでは、FXトレーダーに人気のプラットフォーム「MT4」と「TradingView」でのRVI設定方法を具体的にご紹介します。

MT4でのRVI設定方法

- ナビゲーターウィンドウを開く

MT4左側の「ナビゲーター」から「インディケータ」を展開します。 - RVIを選択

オシレーター系の中に「Relative Vigor Index」があるので、これをチャートにドラッグ&ドロップ。 - パラメータ設定

初期設定は「期間:10」が推奨値。これは10本分のローソク足を基に計算されるという意味です。 - 色や線の太さを調整

メインチャート下に2本の線が表示されるので、自分が見やすいようにカラー設定を行います。

TradingViewでのRVI設定方法

- インジケーターを追加

チャート上部の「インジケーター」ボタンをクリックし、「RVI」または「Relative Vigor Index」と検索。 - 追加後のカスタマイズ

追加したインジケーターの歯車マーク(設定)から、「長さ」や「色」、「シグナルの有無」などを自由に調整可能です。 - おすすめ設定値

こちらも基本は「期間:10」。より短期トレード向きなら5〜7、長期の傾向をつかみたいなら14以上を選択するのが一般的です。

設定時の注意ポイント

- 過剰な期間短縮はノイズを増やす原因

短期にしすぎると、シグナルの感度が上がる分「ダマシ」も増えます。 - 逆に長くしすぎると反応が鈍くなる

エントリーチャンスを逃すリスクがあるため、自分のトレードスタイルに合ったバランスを見極めましょう。

RVIの実践的なレード手法

RVIインジケーターを「表示するだけ」ではもったいない!このセクションでは、RVIを実際の売買に活かすためのトレード手法を2つ紹介します。RVIのシグナルを正しく読み解き、他の指標との連携を図ることで、より確かなエントリー判断が可能になります。

ダイバージェンスを利用したトレード戦略

まず注目すべきは「ダイバージェンス(乖離)」です。これは、チャートの価格推移とRVIの動きが逆行する現象のことで、トレンド転換のシグナルとされます。

- 価格が高値更新しているのに、RVIが下がっている場合 → 上昇の勢いが失われている可能性大。売りを検討。

- 価格が安値更新しているのに、RVIが上がっている場合 → 下降トレンドが弱まり、反転の兆候。買いのチャンス。

このようなダイバージェンスを見つけたら、他の指標(RSIやMACD)も合わせて確認し、エントリーの根拠を複数にしておくと信頼性が高まります。

他インジケーターとの組み合わせ事例

RVIは単独では「シグナルの信頼性がやや低い」という弱点があります。そこで、以下のようなインジケーターとの組み合わせがオススメです。

- RSI(相対力指数):買われすぎ/売られすぎの判断に強い。RVIと同じくオシレーター型で、相互補完に適しています。

- MACD:トレンドの転換点を捉えるのが得意。RVIと組み合わせると、ダイバージェンスの信頼度が格段に向上します。

組み合わせ例

- RVIがゴールデンクロスし、同時にMACDでもシグナルが発生した → 強い買いサイン。

- RVIがデッドクロスし、RSIが70超え(買われすぎ)→ 売りを検討。

RVI単体では判断しづらい場面も、他のインジケーターとの併用で「根拠が揃った」状態をつくることが可能です。

RVIの使い方(トレンド相場・レンジ相場)

RVIインジケーターを効果的に活用するためには、現在の相場が「トレンド」か「レンジ」かを見極めたうえで戦略を使い分けることが重要です。

アドバイス

アドバイスそれぞれの局面での使い方をご紹介します。

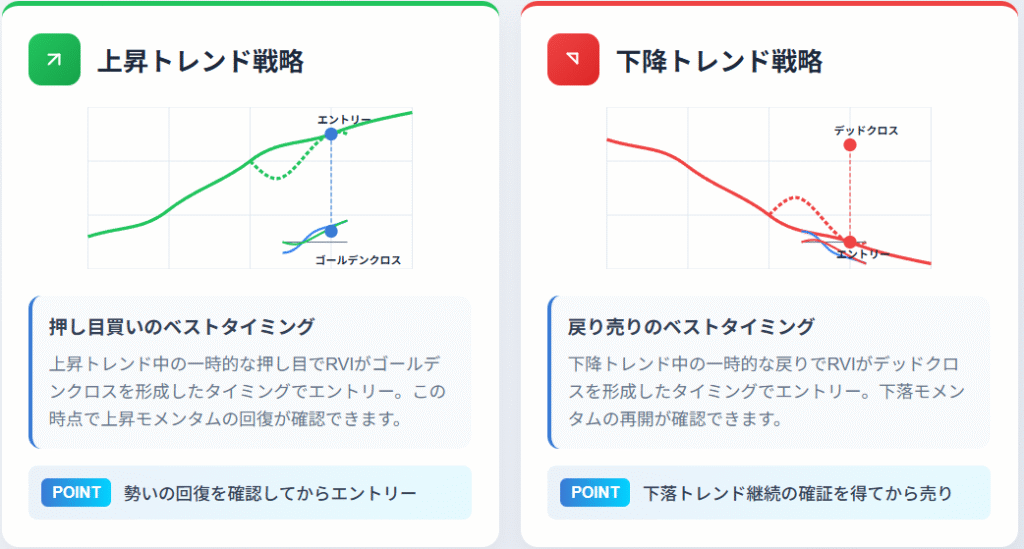

トレンドフォロー型戦略におけるRVIの使い方

トレンドが明確に出ている相場では、RVIは「追従型」のインジケーターとして機能します。特に、上昇トレンドでのゴールデンクロス(RVIがシグナルラインを上抜ける)は、トレンド継続の根拠となります。

使い方のポイント

レンジ相場での逆張り手法としての活用法

一方で、相場が横ばい(レンジ)で推移している場合は、RVIを逆張り系の指標として使うことができます。

特に、「RVIが極端な数値まで上昇/下降している」「RVIと価格にダイバージェンスが出ている」などの場面は、反転のチャンスです。

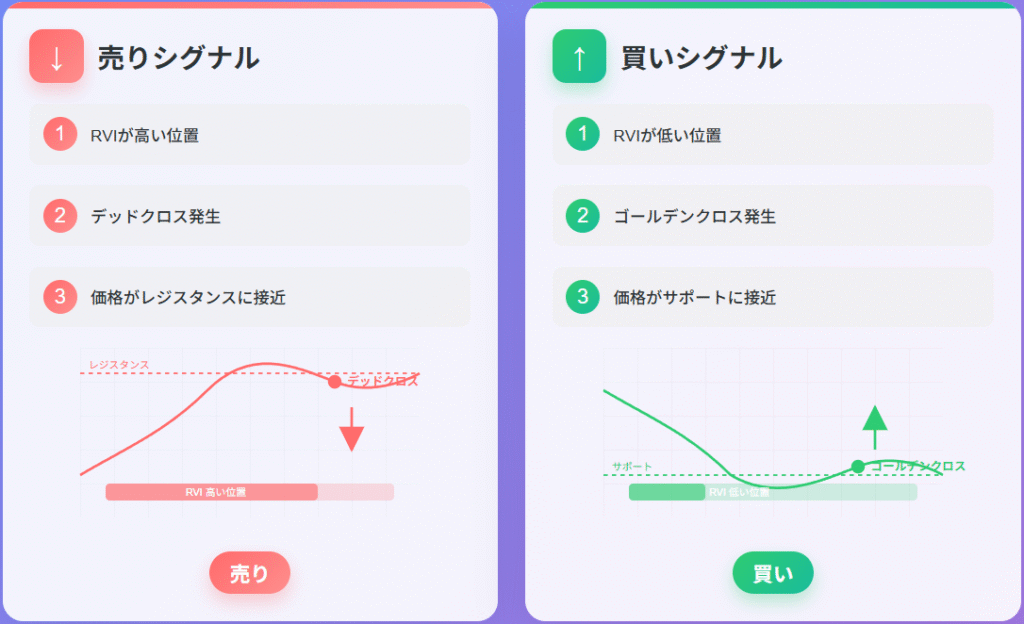

逆張りエントリーの条件例

- RVIが高い位置でデッドクロス+価格がレジスタンスに接近 → 売り

- RVIが低い位置でゴールデンクロス+価格がサポートに接近 → 買い

ただし、レンジ相場では「だまし」も多いため、サポート・レジスタンスラインやボリンジャーバンドなど、他のテクニカル分析と併用すると効果的です。

RVIを使った自動売買やシステムトレードへの応用

「手動トレードに限界を感じている」「感情に左右されない取引がしたい」そんな方にとって、自動売買やシステムトレードでのRVI活用は魅力的な選択肢となります。

アドバイス

アドバイスRVIは定量的なシグナルが出せるため、ルールベースの売買判断に最適なんです!

RVIシグナルをEA(エキスパートアドバイザー)に組み込む方法

MetaTrader(MT4/MT5)を使えば、RVIのクロスを売買トリガーとして自動化することができます。

基本的なロジックは以下の通りです。

- RVIがシグナルラインを上抜けたら買いポジションを持つ

- RVIがシグナルラインを下抜けたら売りポジションを持つ

加えて、他の条件(RSIが50以上、MACDがプラス圏など)を組み込むことで、より精度の高いEAが構築可能です。

システムトレードでのリスク管理法

自動売買は便利な反面、「誤作動」や「過剰なトレード回数」などのリスクもあります。そのため、RVIの特性を踏まえたリスク管理が不可欠です。

注意ポイント

- シグナルの頻度を調整する期間設定の最適化

- ボラティリティが高すぎる局面では稼働を停止

- RVI単体ではなく、フィルターとして補助的に使用

また、リアルタイムでの可視化ツールやバックテスト機能を活用すれば、導入前に戦略の有効性を十分検証できます。

RVIインジケーターで勝率UP

RVIインジケーターの導入によって、多くのトレーダーが目指すのは「エントリーやエグジットの根拠が明確になる」ことであり、「勝率の安定したトレード」へと近づくことです。

アドバイス

アドバイス感覚的な売買から脱却し、ルールに基づいた判断を行うためのツールとして、RVIは非常に有効です。

エントリー・エグジットの最適化で勝率向上

RVIのクロスシグナルやダイバージェンスを使うことで、「今がトレンドの継続局面か、転換点か」が判断しやすくなります。これにより、「なんとなくエントリーしたけどすぐ逆行して損切り…」という経験を減らせるのです。

たとえば、上昇トレンド中に押し目を待ち、RVIがゴールデンクロスした瞬間を狙えば、勢いが回復した証拠を持ってエントリーできます。

独自戦略構築による安定収益の実現

RVIを中心に据えたオリジナル戦略を構築することで、他人の手法に依存しない「自分だけのルール」を確立できます。

特に、以下のような組み合わせがよく使われています

- RVI+MACD:トレンド転換+勢い判断

- RVI+RSI:勢いと買われすぎ/売られすぎのダブルチェック

- RVI+移動平均線:全体のトレンド把握と勢い判断を融合

こうした複合的な戦略は、裁量トレードでもシステムトレードでも非常に有効です。「いつも同じ判断基準で取引できる」という安心感が、結果的に冷静なトレード判断を生み、長期的な資産形成へとつながります。

RVIインジケーターのリスク

どんなに優れたインジケーターでも、「使い方を間違えれば損失の原因になる」——これはRVIにも例外なく当てはまります。

シグナルの誤読を防ぐための注意点

RVIのクロスシグナルは一見シンプルですが、相場状況によっては「だまし」になることもあります。特に、レンジ相場では方向感がなく、RVIが頻繁にクロスを繰り返すため、何度も無駄なエントリーをしてしまう恐れがあるのです。

誤読を避けるためのコツ

- クロスだけで判断せず、直近の高値・安値の位置も併せて確認

- ボリンジャーバンドや移動平均線と組み合わせ、相場環境の整合性をチェック

- シグナル発生後、1〜2本ローソク足を待ってから判断する「遅行確認」も有効

「クロスしたから即エントリー!」ではなく、「なぜクロスしたのか」「その方向に優位性があるのか」を考える癖をつけることで、誤読のリスクは大きく減ります。

設定ミスや過信による損失を避ける方法

RVIは、設定値次第で反応の速さが大きく変わります。短期設定すぎるとノイズに敏感になりすぎ、長期すぎるとチャンスを逃しやすくなるのが特徴です。

また、RVIに過信して他のインジケーターを無視してしまうのも危険です。RVIは「勢い」に特化している分、価格水準やトレンド全体の方向を判断するには不十分な場合があります。

避けるための対策

- 定期的にバックテストやデモトレードで設定の見直しを行う

- RVI以外の情報(ファンダメンタルズや出来高)も加味する

- 明確な損切りラインを設定し、シグナルの誤作動に備える

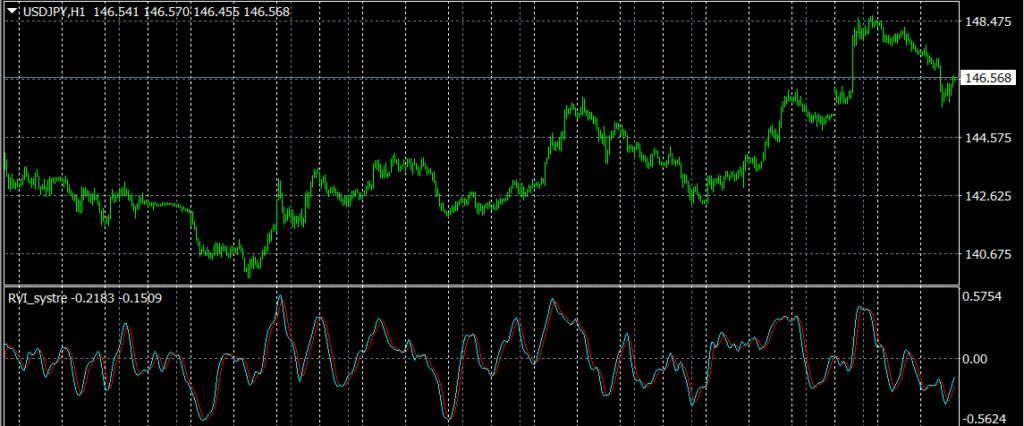

RVIインジケーター ダウンロード

以下のボタンから、「RVI_systre.ex4」をダウンロードできます。

使い方

- ダウンロードした

RVI_systre.ex4を

MT4の「Indicators」フォルダに移動

(例:ファイル → データフォルダを開く → MQL4 → Indicators) - MT4を再起動、またはナビゲーターで「更新」をクリック

- チャートにドラッグ&ドロップして使用開始!

⚠ 注意事項

- 本インジケーターは シストレ.COMの登録口座でご利用いただけます。

※ 認証が行われていない口座ではご使用いただけません。 - 無料配布のサンプルです

商用利用・再配布は禁止とさせていただきます