FX初心者にとって、最初にぶつかるのが“エントリーとエグジットのタイミング”問題です。テクニカル指標は山ほどあるけど、どれをどう使えばいいのか…迷宮入りする方が続出しています。

そこで注目されるのが「VWAP(出来高加重平均価格)」です。

これは機関投資家も重視する超重要指標。売買タイミングの判断材料として、個人投資家にも広く使われています。

この記事では、VWAPの基本から実践的な取引手法を解説します!

VWAP(出来高加重平均価格)とは?基本概念と重要性

VWAP(出来高加重平均価格)とは、その名の通り「出来高」を「加重」して計算される「平均価格」のことです。ある時間帯において“実際に取引された価格と出来高”を反映したリアルな「市場の中心値」です。

アドバイス

アドバイス多くの投資家が注目する理由は、この指標が「機関投資家の取引基準」として使われるからです!

特に、大口注文を扱う投資銀行やファンドは、VWAPを目安にして“市場に影響を与えずに買い付ける”戦略を取ります。

個人投資家にとっては「プロがどこで売買しているのか」を読む手がかりになり、トレンドの転換点やエントリーポイントを探るために活用されます。

ポイントは、VWAPが「過去の出来高と価格」を元にした指標であり、「今この瞬間の需給バランス」を表していること。

移動平均線(SMA)や指数平滑移動平均(EMA)が「過去の価格」だけを平均化するのに対し、VWAPは「どれだけ売買が行われたか」という重みを加えることで、より現実的な価格帯を示すのです。

VWAPの出来高加重平均価格の定義

ここで重要なのは、「出来高加重」という点。単純な平均価格(SMA)はすべての取引価格を均等に扱いますが、VWAPは“出来高が多かった価格”に重きを置きます。

つまり、5万株取引された価格と、わずか100株しか取引されていない価格が同列に扱われることはありません。

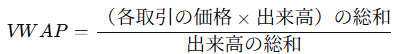

VWAPの計算式

このシンプルな式ですが、マーケットにおける「売買の厚み」をしっかり反映してくれるため、プロの機関投資家がよく基準値として使っています。

- 1,000円で1,000株取引

- 1,020円で3,000株取引

- 1,050円で6,000株取引

されたとします。この場合、VWAPは次のように算出されます。

つまり、単純平均(1,029円)とは異なり、VWAPは「実際に多く売買された価格帯」に引き寄せられる形で算出されます。

このため、VWAPは

- 市場の取引密度が高い価格帯

- 市場参加者の平均取得コスト

を反映する重要な指標となり、取引の基準線として重宝されています。

VWAPと移動平均線(SMA)の違いとは?

「VWAP」と「SMA(単純移動平均線)」は、どちらも価格の平均値を示す指標ですが、その“中身”はまったく違います。

SMA(単純移動平均線)とは?

SMAは、指定した期間内の終値を単純に平均したもの。たとえば「5日移動平均線」であれば、過去5日間の終値を足して5で割った値です。SMAはトレンドの方向性を捉えるのに便利ですが、「出来高」という市場の厚みは一切反映されません。

VWAPとの決定的な違い

一方、VWAPはその時点までに「どれだけの取引が行われたか」を考慮し、出来高が多い価格帯に重みを置いて計算されます。これにより、市場の“本当の平均取得コスト”を示すため、機関投資家の取引基準としても使われます。

| 指標 | 計算基準 | 反映される情報 | 用途 |

|---|---|---|---|

| SMA | 終値のみ | 過去の価格推移 | トレンド把握 |

| VWAP | 価格 × 出来高 | 実際の取引密度 | 売買タイミング判断 |

実践的な使い分け

デイトレードではVWAPが「現在の需給バランス」を示す指標として重宝され、短期売買の判断材料になります。一方、SMAは中長期的なトレンドを確認するための「大局観」を捉える指標として使われます。

VWAPが使われる理由とその効果

特に機関投資家は、自らの取引が市場価格に与える影響(マーケットインパクト)を抑えつつ、大量注文を捌く必要があります。このときVWAPが“適正価格の基準”として機能するのです。

機関投資家にとってのVWAPの役割

機関投資家は「なるべく市場価格に影響を与えずに取引を行う」ことが求められます。

VWAPより高く買うと“高値掴み”となり、VWAPより安く売ると“損失”を意味します。だからこそ、VWAPに沿った取引が重要視されるのです。

個人投資家にとってのVWAPの効果

一方、個人投資家にとってVWAPは「機関投資家が意識しているライン」として使えます。株価がVWAPより上なら「買いが強い」、下なら「売りが優勢」と判断しやすく、エントリーや利確、損切りの基準として役立ちます。

たとえば、デイトレードでは

- VWAPを下回っている時は戻り売り

- VWAPを上抜けた時は押し目買い

という形でシンプルな売買判断ができるのが魅力です。

VWAPの心理的効果

また、VWAPが表示されることで、投資家同士の「意識の共有」が生まれます。「このラインを意識している人が多い」という状況は、そのままサポートラインやレジスタンスラインとして機能しやすく、実際に売買タイミングを測る上で有効です。

VWAPを使ったデイトレードの具体的手法

デイトレードにおいてVWAP(出来高加重平均価格)は、最も信頼性の高い「相場の基準線」として活用されます。

VWAP基準でのエントリーパターン

一般的なデイトレード手法では、VWAPと現在の株価の位置関係を確認しながら売買を行います。

- VWAP上抜けで買いエントリー

- 株価がVWAPを上抜けた瞬間は、「買いの勢いが強まった」と判断できます。

- 特に、押し目をつけて再度VWAPを上抜ける場面は、機関投資家の追加買いが入りやすいポイントです。

- VWAP下抜けで売りエントリー

- 逆に、株価がVWAPを下抜けた場合は、「売り圧力が優勢」と捉え、戻り売りのチャンスとされます。

- 短期リバウンド狙いではなく、VWAPを明確に割った場合の追随売りが効果的です。

利確と損切りの基準としてのVWAP

VWAPはエントリーだけでなく、利確・損切りの基準にも最適です。

- 利確ポイントとしては、VWAPを目安に「上方乖離」が大きくなったタイミング。

- 損切りラインとしては、VWAPを再度割り込む、または上抜けるタイミングを基準にすることでリスクを限定できます。

VWAPの注意点

VWAPは「その日の出来高」を元に計算されるため、取引開始直後(寄付き後)は変動が激しく、だましも多くなります。

アドバイス

アドバイス9:30〜10:00以降の安定した時間帯からの活用が推奨されます。

VWAPを利用したスイングトレードの応用法

VWAPはデイトレードだけでなく、スイングトレード(数日〜数週間単位の取引)にも効果的なツールです。ポイントは「日足や週足レベルのVWAP」を使い、中長期のトレンドを把握すること。短期的なノイズに惑わされず、“本流”を捉えるのに最適です。

スイングトレードでのVWAP活用法

- 日足VWAPを基準にトレンドを判断

- 株価が日足VWAPの上に位置していれば「上昇トレンド」、下なら「下降トレンド」と見るのが基本。

- 特に、押し目買いや戻り売りの場面ではVWAPがサポート・レジスタンスラインとして機能します。

- VWAP乖離率を使った逆張り戦略

- 株価がVWAPから大きく乖離した場合、その乖離が縮小する動きを狙って逆張りエントリーを行う手法。

- これは、過熱感や過小評価の是正が入るポイントを捉えるため、勝率が安定しやすい戦略です。

複数期間VWAPの併用

スイングトレードでは「日足VWAP」と「週足VWAP」を重ねて表示し、より強固なサポート・レジスタンスを確認することも有効です。

- 週足VWAPがサポートとなり、日足VWAPがレジスタンスとして機能するパターンなどを活用。

- 複数期間を組み合わせることで、「中期トレンド」と「短期調整」の両面を捉えやすくなります。

VWAPは“買い”だけじゃない

VWAPは「売り戦略」にも威力を発揮します。

特に、VWAPを下回っている銘柄は戻り売りの候補としてリストアップしやすく、トレンドフォローの売り戦略に有効です。

VWAPはあくまで「その期間の市場の平均取得コスト」。

つまり、そのラインを境に“買っている側”と“売っている側”の心理が大きく変わるため、スイングトレードでも信頼できる指標となります。

VWAPの最新動向とギャランティ取引の実態

近年、VWAPは単なるチャート指標にとどまらず、金融商品の取引方式としても注目されています。それが「VWAPギャランティ取引」や「VWAPクロス」と呼ばれる取引手法です。

VWAPギャランティ取引とは?

VWAPギャランティ取引とは、「その日のVWAP価格で売買が成立することを保証する取引方法」です。

みずほ証券など大手証券会社が提供しており、特に機関投資家向けに普及しています。

仕組みはシンプルで、機関投資家が「1日のVWAPで〇〇株を買いたい」といった注文を出し、証券会社がそのVWAP価格を保証する形で取引を成立させます。

VWAPターゲット取引とクロス取引

VWAPターゲット取引は、事前に定めたVWAPを基準にして、なるべくそれに近い価格で取引を完了させる手法。証券会社がアルゴリズム取引を駆使し、VWAPに近づけるよう分散して注文を執行します。

一方、VWAPクロスは、複数の投資家が出した注文をVWAP価格でマッチングさせる方式。市場に影響を与えず、効率的に取引を成立させるため、機関投資家同士の大口取引でよく使われます。

個人投資家にも影響するVWAP動向

最近では、リクイドネット(Liquidnet)などが提供するVWAPクロスサービスも拡大しており、日本国内でもその流れが広がっています。

これにより、個人投資家も「機関投資家がどこで動いているか」をより意識する必要が出てきました。

機関投資家の売買タイミングを読むVWAP活用術

機関投資家の動向を読むことは、個人投資家にとって「流れに逆らわない」ための重要な武器になります。そのカギを握るのがVWAP(出来高加重平均価格)です。

機関投資家はなぜVWAPを意識するのか?

大口注文を扱う機関投資家にとって、VWAPは「市場に影響を与えずに適正価格で取引するための基準値」です。

たとえば、ファンドマネージャーが1日かけて大量に買い集める際、「その日のVWAPを下回る価格で買えれば良い取引」とされます。

VWAPを使った売買タイミングの見極め方

- VWAPタッチからの反発

株価が下落してVWAPに接触したタイミングは、機関投資家の買いが入りやすいポイント。「ここで買えば、VWAP基準で安い」と判断されるため、反発狙いの買いが狙い目です。 - VWAPブレイク後の順張り

株価がVWAPを上抜けた場合、「売り方が買い戻しを迫られる」状況が生まれ、上昇トレンドが加速しやすくなります。このブレイクアウト局面で順張りエントリーを狙う戦略が有効です。 - VWAPを軸にしたリスク管理

VWAPを下回る局面では「売り圧力が優勢」と捉え、戻り売りを狙う逆張り戦略も選択肢になります。VWAPが“攻防ライン”として機能する場面は特に注目です。

実践のコツ

- 出来高の増減とVWAPの位置関係を常にチェック

- 15分足〜日足レベルのVWAPを併用し、短期と中期の流れを確認

- 特定イベント(決算発表、経済指標発表)の直後はVWAPがより強く意識される

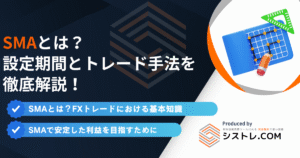

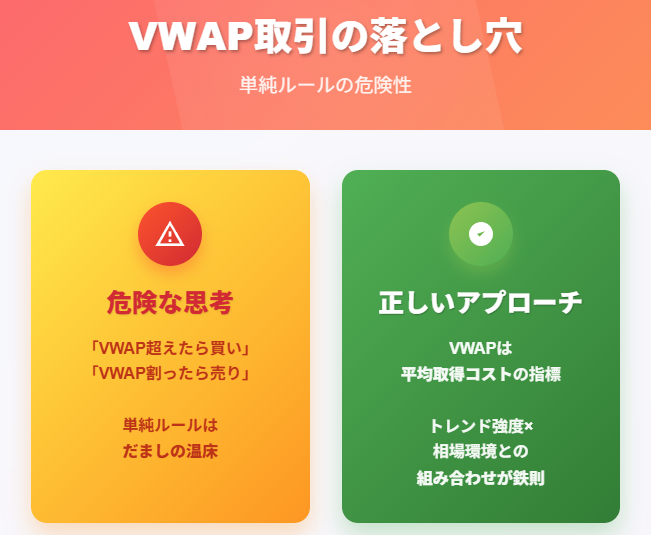

VWAPを理解して安定した利益を得るために

VWAP(出来高加重平均価格)を活用することで、相場の“本当の重心”を掴み、安定した取引が可能になります。ただし、使い方を誤ると、逆に損失を拡大してしまうリスクも。ここでは、VWAPを正しく理解し、利益につなげるためのポイントを解説します。

VWAPを過信しない

「VWAPを超えたから買い」「VWAPを割ったから売り」という単純なルールだけでトレードすると、だましに遭いやすくなります。

VWAPはあくまで「市場参加者の平均取得コスト」を示す指標であり、トレンドの強さや相場環境と組み合わせて使うのが鉄則です。

補助指標との併用が鍵

- 移動平均線(SMA/EMA)とのクロスを確認

- ボリンジャーバンドやRSIと組み合わせて過熱感を判断

- 出来高プロファイル(VPVR)で取引密度もチェック

リスク管理としてのVWAP

- エントリー時にVWAPを基準に損切り幅を決定

これにより、感情に左右されず、機械的なリスクコントロールが可能になります。

VWAPの誤った使い方と失敗例

VWAP(出来高加重平均価格)は非常に便利な指標ですが、使い方を誤ると痛い目に遭います。

アドバイス

アドバイスここでは、実際によくある失敗例を紹介しながら、初心者が陥りやすいVWAPの“落とし穴”を解説します。

失敗例1:VWAPを過信して逆行したエントリー

「VWAPを上抜けた!買いだ!」と飛びついたものの、実はそれが“だまし”で、その直後に急落…。このパターンは、特に寄付き直後や薄商いの時間帯に頻発します。

VWAPは“出来高の厚み”が前提となる指標。取引がまだ活発でない場面では、ラインの信頼性が低く、単なる価格の揺らぎに過ぎないケースもあります。

失敗例2:トレンドを無視してVWAPだけで判断

「VWAPより下にいるから売り」と安易に考え、上昇トレンドの押し目を逆張りして損失を被る例も多いです。

VWAPはその日の基準線ですが、全体のトレンド(上昇基調・下降基調)を無視してしまうと、単なる“逆張りショート”になり、踏み上げられてしまいます。

失敗例3:VWAPのリセットタイミングを誤解

VWAPは基本的に「1日単位」でリセットされる指標ですが、ツールによっては週次や月次に設定されている場合もあります。これを理解せず、異なる期間のVWAPを見てトレード判断してしまうと、全く見当違いな売買をしてしまうリスクが高まります。

失敗を防ぐために

- VWAP単体ではなく、トレンド指標(移動平均線、ADXなど)と併用する

- 出来高が十分に積み上がる10時以降からの活用を意識する

- 使用しているVWAPの期間設定(デイ・ウィーク・マンスリー)を必ず確認

「VWAPだから安心」と思い込むのではなく、常に“市場の状況”を総合的に見ながら判断することが大切です。

VWAPを活用したリスク管理と勝率向上の秘訣

VWAP(出来高加重平均価格)は「市場の基準線」として取引の指針となりますが、本当に価値があるのは“リスク管理”と“勝率向上”に活かす使い方です。ここでは、その具体的な方法を解説します。

リスク管理におけるVWAPの活用法

VWAPは「市場参加者の平均取得コスト」を示すため、損切りラインの基準として非常に有効です。

- エントリー時にVWAPを基準にする

買いなら「VWAPを下抜けたら損切り」、売りなら「VWAPを上抜けたら損切り」というシンプルなルールを設定することで、感情に流されない冷静な取引が可能になります。 - VWAPからの乖離率を意識

株価がVWAPから大きく離れた場合、一時的な過熱感や反動を考慮し、利益確定や逆張りの目安として使えます。

勝率向上のためのVWAP活用テクニック

- VWAPと移動平均線(SMA/EMA)のクロス確認

VWAPが短期移動平均線を上抜けたタイミングは、買いエントリーの好機。逆に下抜けは売りサインとして機能します。 - 出来高増加とVWAPブレイクのセットでエントリー

VWAPを上抜ける際、出来高が伴っていれば“本物のブレイク”と判断し、勝率が高まります。出来高が伴わない場合は“だまし”のリスクがあるため注意。 - 複数期間VWAPの併用

日足VWAPだけでなく、週足VWAPも併用することで、短期の動きと中期トレンドの整合性を確認。これにより、エントリーの精度が大幅に向上します。

メンタル面での効果

VWAPを基準に取引ルールを決めておくことで、相場に振り回されることなく、冷静に判断できるのも大きなメリットです。「どこで損切りしようか…」と迷う場面が減り、トレードへのストレスが軽減されます。

VWAPインジケーター ダウンロード

以下のボタンから、「VWAP_systre.ex4」をダウンロードできます。

使い方

- ダウンロードした

VWAP_systre.ex4を

MT4の「Indicators」フォルダに移動

(例:ファイル → データフォルダを開く → MQL4 → Indicators) - MT4を再起動、またはナビゲーターで「更新」をクリック

- チャートにドラッグ&ドロップして使用開始!

⚠ 注意事項

無料配布のサンプルです

商用利用・再配布は禁止とさせていただきます

本インジケーターは シストレ.COMの登録口座でご利用いただけます。

※ 認証が行われていない口座ではご使用いただけません。

VWAPのよくある質問

VWAPとは何ですか?

VWAP(Volume Weighted Average Price)は、「出来高で加重した平均約定価格」です。その時間帯に参加者が実際に売買した価格の“平均コスト”を示し、機関投資家も重視する指標です。

VWAPはどのように計算されますか?

基本的な計算式は:

VWAP =(価格×出来高の合計)÷ 出来高の合計

時間の経過とともに、当日の全約定の「平均コストライン」として更新されていきます。

VWAPは何を示していますか?

その日・その時間帯における“市場参加者全体の平均コスト”です。

・価格がVWAPより上 → 買い方優勢(評価益)

・価格がVWAPより下 → 売り方優勢(評価損)

といった力関係を見ることができます。

VWAPはどんなトレードに使われますか?

・株式のデイトレード(寄り〜引け)

・機関投資家の執行ベンチマーク

・FXの短期トレード(セッションごとの平均コスト)

「今日の市場の平均価格」を基準にした戦略でよく使われます。

VWAPの典型的な売買シグナルは?

代表的な考え方は:

・価格がVWAPを上抜け → 上昇優勢・押し目買い候補

・価格がVWAPを下抜け → 下降優勢・戻り売り候補

・VWAP付近 → 攻防の中心・“公平価格”ゾーン

単純なクロスだけでなく、価格の滞在時間も合わせて判断します。

VWAPは移動平均線と何が違いますか?

・移動平均線:時間だけで平均化(価格のみ)

・VWAP:出来高を重み付けした平均(価格×出来高)

出来高が多い価格帯がより強く反映されるため、実際の取引中心価格に近いラインになります。

VWAPはFXでも意味がありますか?

FXでは出来高が“ティックボリューム”ですが、VWAP的な考え方は十分応用できます。ロンドン時間・NY時間などセッションごとの平均コストとして、短期トレードの基準ラインに使うケースがあります。

VWAPの弱点・注意点はありますか?

・主に“当日寄りから”のデータなので、長期トレンド把握には不向き

・出来高データの信頼性が低い市場では精度が落ちる

・乱高下相場ではラインに価格が何度も刺さりやすい

あくまで「その日の公正価格」を見る指標と割り切る必要があります。

VWAPは他の指標と組み合わせるべきですか?

組み合わせ推奨です。

・VWAP × ボリンジャーバンド → 公正価格+乖離幅

・VWAP × RSI/ストキャス → 平均価格からの行き過ぎ判定

・VWAP × サポレジ → 重要な攻防ゾーンの特定

「価格の基準=VWAP」「タイミング=他インジ」という役割分担が強いです。

初心者でもVWAPを使えますか?

使えます。難しいパラメータもなく、「今日の平均コストライン」として認識するだけで、追いかけ買い・追いかけ売りを減らすのに役立ちます。まずは“VWAPより上か下か”だけを見るのがおすすめです。