「最近、円高や円安ってよく聞くけど、結局どういうこと?」

そんな疑問を持っている方、多いのではないでしょうか?

FXの世界では、為替レートの変動が利益を左右する大きなカギ。円高になると「海外旅行がお得になる」と聞くけど、逆に輸出企業にはマイナス?

一方、円安になると「日本の経済が回復する」とも言われますが、実際のところはどうなのでしょう?

為替市場は、金利、経済指標、国際情勢などさまざまな要因が絡み合う複雑な世界。しかし、基本を押さえれば、円高・円安の仕組みがスッキリ理解でき、FX取引にも活かせます!

アドバイス

アドバイス「今後の円相場はどうなるの?」と気になる方、ぜひ最後までチェックしてくださいね!

円高・円安とは何か?

円高・円安という言葉は、FXだけでなく、ニュースや経済番組でも頻繁に登場します。しかし、実際にどういう仕組みで変動し、どのような影響を及ぼすのか、しっかり理解できていますか?

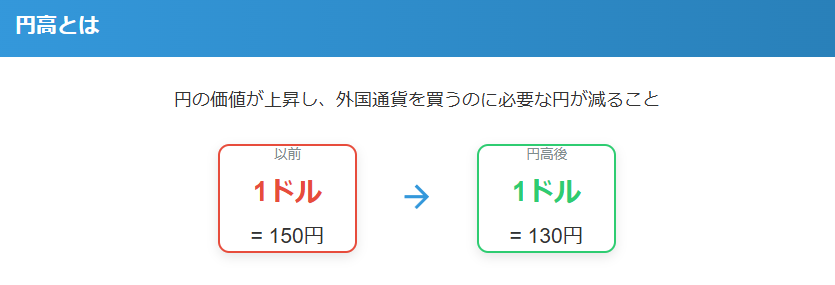

円高の意味と影響

円高が進むと、日本人にとって輸入品や海外旅行のコストが下がる一方、輸出企業には打撃となるケースが多いです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 輸入品の価格が下がる 海外旅行・留学が安くなる 外貨建て資産の価値が上がる | 輸出企業の利益が減る 観光業にマイナス影響 |

円高のメリット

- 輸入品の価格が下がる

- 原材料やエネルギー資源を輸入に頼る日本では、円高になると輸入コストが下がり、結果的に食品・ガソリン・家電などの価格が抑えられる傾向があります。

- 海外旅行・留学が安くなる

- 1ドル=150円のときに比べ、1ドル=130円のときは同じ10万円でもより多くのドルを手にすることができます。そのため、海外旅行や留学にかかる費用が抑えられます。

- 外貨建て資産の価値が上がる

- 外貨預金や海外株式を保有している場合、円高によって日本円換算での評価額が上昇することがあります。

円高デメリット

- 輸出企業の利益が減る

- 円高になると、日本製品が海外で割高になり、競争力が低下します。例えば、1ドル=150円のときに1万ドルで売っていた商品が、円高で1ドル=130円になると、日本円で受け取る金額が150万円から130万円に減少します。

- 観光業にマイナス影響

- 円高になると、外国人旅行者にとって日本は「割高な国」となり、訪日観光客の減少につながる可能性があります。

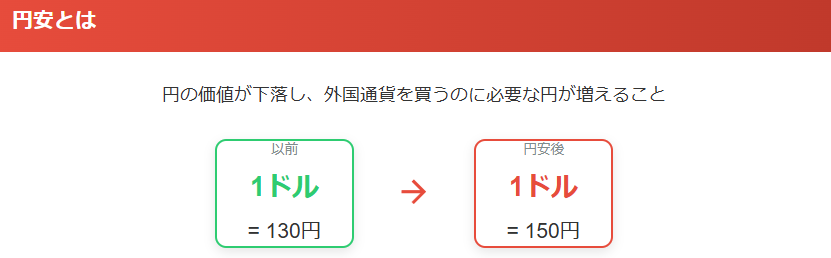

円安の意味と影響

円安が進むと、輸出企業にとっては有利に働く一方で、輸入品の価格が上昇し、生活コストが上がるリスクもあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 輸出企業の競争力が強まる 訪日外国人観光客の増加 外貨建て資産の価値上昇 | 輸入品の価格上昇による物価高 海外旅行や留学のコスト増加 国内の購買力低下 |

円安のメリット

- 輸出企業の競争力が強まる

- 日本の製品が海外市場で安くなるため、輸出企業にとっては追い風となります。例えば、1万ドルの商品を販売した場合、1ドル=130円なら130万円の売上ですが、1ドル=150円になれば150万円となり、同じ製品でも円換算の利益が増えるのです。

- 訪日外国人観光客の増加

- 円安によって日本の物価が外国人にとって割安になるため、インバウンド需要が拡大しやすくなります。特に、ホテルや飲食、ショッピング関連の業界は恩恵を受けることが多いです。

- 外貨建て資産の価値上昇

- 円安のときに外貨預金や海外株式を持っていると、日本円に換算した際の資産価値が上がります。

円安のデメリット

- 輸入品の価格上昇による物価高

- 円安になると、輸入に頼るエネルギーや食料品の価格が上昇します。例えば、原油価格が1バレル100ドルだとして、1ドル=130円なら13,000円ですが、1ドル=150円になると15,000円になり、ガソリン価格の上昇につながります。

- 海外旅行や留学のコスト増加

- 1ドル=130円のときに比べ、1ドル=150円のときは同じ10万円でもより少ないドルしか手に入りません。そのため、海外旅行や留学にかかる費用が増えてしまいます。

- 国内の購買力低下

- 物価の上昇により、消費者の購買力が低下し、企業の利益にも影響を与える可能性があります。

円高と円安の違い

主要な違いとは?

円高では、日本円の価値が上がるため、輸入品が安くなり、輸出は不利になります。

円安では、日本円の価値が下がるため、輸出品が安くなり、輸入は不利になります。

基本的に、円高は日本の消費者にとって有利で、輸出企業にとって不利、円安は輸出企業にとって有利で、消費者にとって不利な傾向があります。

為替レートの変動要因

為替レートはなぜ変動するのでしょうか?「円高になった」「円安が進んだ」といったニュースを耳にすることは多いですが、その背景にはさまざまな経済要因や市場の動きがあります。

アドバイス

アドバイスこのセクションでは、為替レートを左右する主要な要因について解説します。

経済指標と金利差

為替レートの変動には、各国の経済指標や金利の差が大きく関わっています。

特に注目すべきなのは、日本とアメリカなど主要国との金利差です。

GDP成長率・失業率・インフレ率の影響

- GDP(国内総生産)成長率が高い国の通貨は、投資家からの信頼が厚くなり買われやすくなります。例えば、日本のGDP成長率が低迷し、アメリカの成長率が高い場合、円安ドル高が進みやすくなります。

- 失業率が低いと、その国の経済が好調だと判断され、通貨が買われる傾向にあります。一方、失業率が高い国の通貨は売られやすくなります。

- インフレ率の上昇は、中央銀行が金利を引き上げる要因となるため、結果としてその国の通貨が強くなることがあります。

日米金利差とキャリートレードの関係

- 日本の金利が低く、アメリカの金利が高いと、日本円で資金を調達し、米ドルで運用する「キャリートレード」が活発化します。その結果、円が売られ、円安が進みやすくなります。

- 逆に、日本の金利が上昇し、アメリカの金利が下がると、円買いが進み、円高になりやすくなります。

政治的イベントと市場の影響

為替市場は、各国の経済状況だけでなく、政治的なイベントにも大きく左右されます。選挙、貿易戦争、地政学リスクなどが発生すると、投資家心理が変化し、通貨の価値が変動します。

選挙・政権交代と為替の関係

- 大統領選挙や総選挙の結果によって、通貨の強弱が決まることがあります。

- 例えば、アメリカの大統領選挙で市場が「経済政策に不透明感がある」と判断すれば、ドル売り(円高)が進む可能性があります。

- 日本でも、新政権の経済政策によって円高・円安の方向性が変わることがあります。

- 例えば、金融緩和を継続する政権なら円安、引き締めに転じる政権なら円高が進む可能性が高いです。

貿易戦争・関税政策の影響

アドバイス

アドバイスまた、関税引き上げなどの政策が発表されると、貿易の流れが変わり、それに伴って為替市場も大きく動きます。

地政学リスクと「有事の円買い」

- 戦争やテロ、国際紛争が発生すると、投資家は「リスク回避」のために安全資産を求めます。その代表的な通貨が日本円であり、「有事の円買い」と呼ばれる現象が発生しやすくなります。

- 例えば、ウクライナ危機や中東の紛争が勃発した際、一時的に円高が進んだことがありました。

FXで円高・円安を活かすトレード戦略

為替相場の変動を予測し、適切な売買を行うことで利益を狙うことができます。

ここでは、円高・円安それぞれの局面における具体的なトレード戦略を解説します。

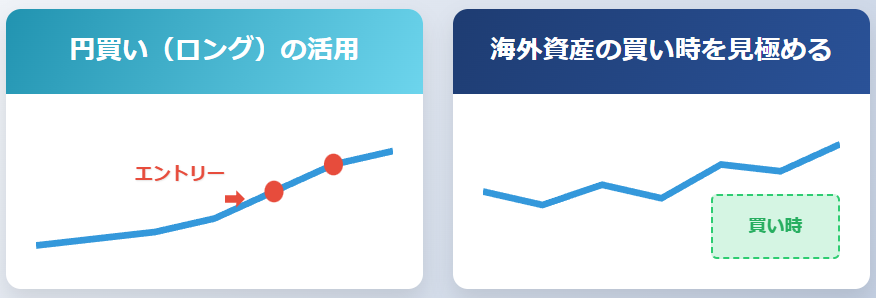

円高時のFX戦略

円買い(ロング)の活用

- 円高が続くと予測される場合、日本円を買う(円ロング)戦略が有効です。たとえば、ドル/円(USD/JPY)ペアでは、ドルを売って円を買うことで利益を狙えます。

- 特に、日本の金利上昇が見込まれる場合や、世界的なリスクオフ(投資家が安全資産に資金を移動する動き)が進むときは、円高が加速しやすくなります。

海外資産の買い時を見極める

- 円高のときに、外貨建ての資産(米国株、海外ETF、外貨預金など)を購入するのも有効な戦略です。

円安時のFX戦略

円安局面では、日本円の価値が低下するため、異なるアプローチが求められます。

円売り(ショート)を活用

- 円安が続くと予測される場合、日本円を売る(円ショート)戦略が有効です。たとえば、ドル/円(USD/JPY)ペアでは、円を売ってドルを買うことで利益を狙えます。

- 日本の金融政策が緩和的(低金利を維持)な場合や、米国の利上げが続く場合は、円安が進みやすくなります。

高金利通貨でスワップポイントを狙う

- 円安時には、高金利通貨(米ドル、豪ドル、南アフリカランドなど)を買い、スワップポイント(金利差による利益)を狙う手法もあります。

- 例えば、日本円を売って豪ドルを買うと、豪ドルの高金利と日本円の低金利の差額を毎日受け取ることができます。

まとめ

ここまで、円高・円安の基本から、その影響、為替レートの変動要因、そしてFXでのトレード戦略まで詳しく解説してきました。

最後に、今回のポイントを簡単に振り返りましょう。

- 円高

- 輸入品の価格が下がり、海外旅行や外貨資産の購入に有利。一方で、輸出企業にとっては厳しい状況に。FXでは「円買い(ロング)」や「外貨資産の購入」が有効。

- 円安

- 輸出企業が恩恵を受け、インバウンド観光も活発化するが、輸入品の価格上昇による物価高のリスクも。FXでは「円売り(ショート)」や「スワップポイント狙い」が戦略となる。

- 為替変動の要因

- 金利差、経済指標、政治イベント、地政学リスクなどが為替市場に影響を与える。

- FXでの戦略

- 円高・円安の局面ごとに適切な売買戦略を取り、利益を狙うことが重要。

今後の為替市場も、世界の経済や政治の動きによって大きく変化する可能性があります。ニュースをチェックしながら、適切な判断をしていきましょう!