「相場の動きには一定のリズムがある」と聞いたことはありませんか?

投資の世界では、価格変動には周期性があり、その波を読み解くことで売買のタイミングを見極める手法があります。それが「サイクル理論」です。

この記事では、サイクル理論の基本概念から具体的な活用方法、さらに注意すべきポイントまで詳しく解説します。投資初心者から経験者まで、サイクル理論を武器にして、より精度の高いトレードを目指しましょう!

サイクル理論とは?基本概念と重要性

この理論を理解することで、相場の転換点を予測しやすくなり、より計画的な売買判断が可能になります。

投資の世界では「トレンドフォロー」と「逆張り」の2つの戦略がありますが、サイクル理論はこれらの戦略と組み合わせることで、より優れた売買判断を実現できます。市場には、短期・中期・長期の異なるサイクルが存在し、それぞれの特徴を理解することが重要です。

アドバイス

アドバイス次のセクションでは、サイクル理論の仕組みや具体的な種類について詳しく解説していきます。

サイクル理論の定義と仕組み

サイクル理論とは、市場の価格変動には一定の周期があり、そのパターンを分析することで相場の未来を予測しようとする手法です。

市場の上昇と下降はランダムではなく、ある程度の規則性を持って繰り返されるという前提に基づいています。

例えば、株式市場では「景気循環」が有名で、好景気→後退→不況→回復というサイクルを経て、次の成長フェーズに入ります。同様にFXや仮想通貨市場でも、一定期間ごとにトレンドが形成されることが多く、サイクル理論を用いることで売買のタイミングを計る手助けになります。

しかし、サイクルには長短の違いがあり、同じ市場でも短期・中期・長期のサイクルが異なる動きを見せることがあります。そのため、複数のサイクルを組み合わせながら分析を行うことが重要です。

サイクルで見る相場の本質

サイクル理論の本質は、「市場は永遠に上昇し続けることも、下落し続けることもない」という点にあります。

必ず調整の時期が訪れ、その後また新たな動きが始まるのです。

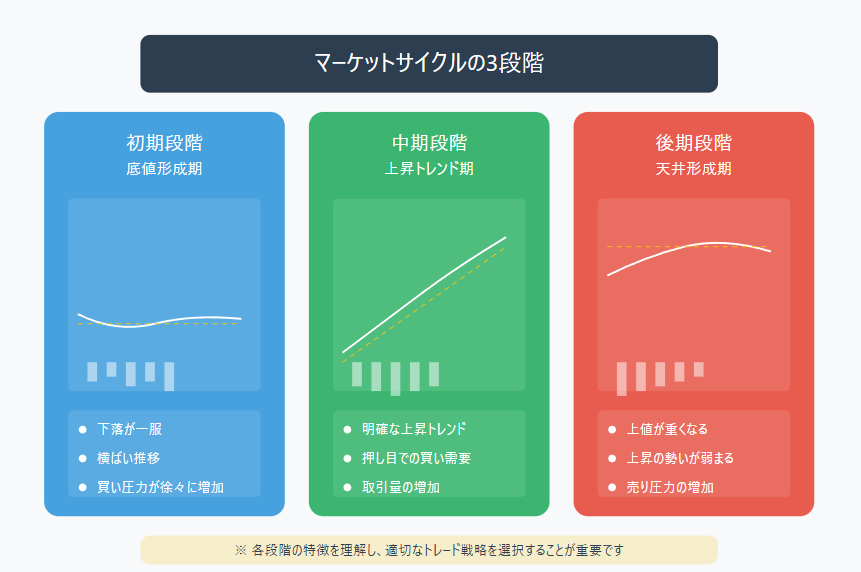

これを実践的なトレードに活かすには、現在のサイクルがどの段階にあるのかを見極めることが重要です。

例えば:

このようなサイクルの段階を理解することで、より的確なエントリーとイグジットが可能になります。

サイクル理論の種類と特徴

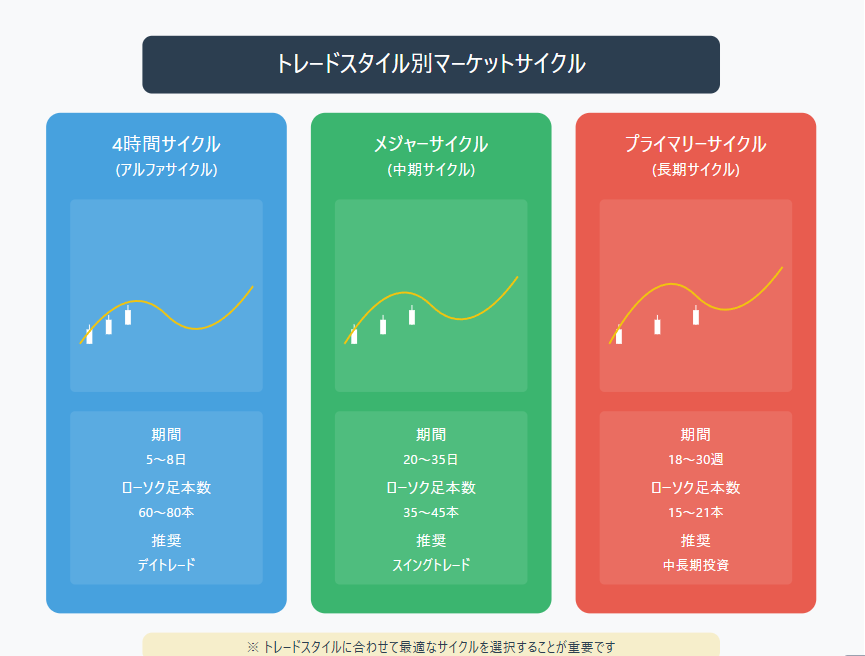

サイクル理論には、いくつかの主要な周期パターンがあります。投資対象によって適用するサイクルが異なりますが、一般的には次の3つが重要です。

4Hサイクル(短期的なトレンド)

4H(4時間)サイクルは、FX市場で特によく使われる短期サイクルです。これは約24時間ごとに1つの波を形成し、4時間ごとの高値・安値を確認することで、短期トレードの戦略を立てやすくなります。デイトレーダーにとっては、この4Hサイクルを把握することが売買タイミングの精度を上げる鍵となります。

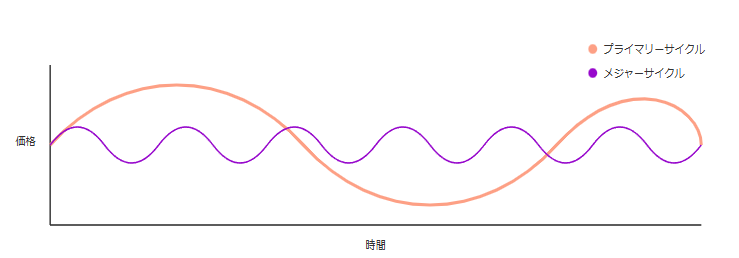

メジャーサイクル(中期的なトレンド)

メジャーサイクルは、数週間から数か月単位の中期サイクルです。例えば、株価指数の四半期決算ごとの変動や、FX市場での政策金利発表後のトレンドが該当します。多くのスイングトレーダーがこのサイクルを利用し、比較的安定した値動きを狙います。

プライマリーサイクル(長期的なトレンド)

プライマリーサイクルは、数か月から数年単位で形成される長期の価格変動パターンです。株式市場では、景気循環に連動しており、景気拡大期に株価が上昇し、不況期には下落する傾向があります。FX市場では、中央銀行の金融政策や金利動向が影響を与え、通貨の長期的なトレンドを作ります。

サイクルを理解することで、より的確な投資判断が可能になります。次のセクションでは、これらのサイクル理論を実際の投資でどう活用するかを具体的に解説していきます。

サイクル理論の投資への活用方法

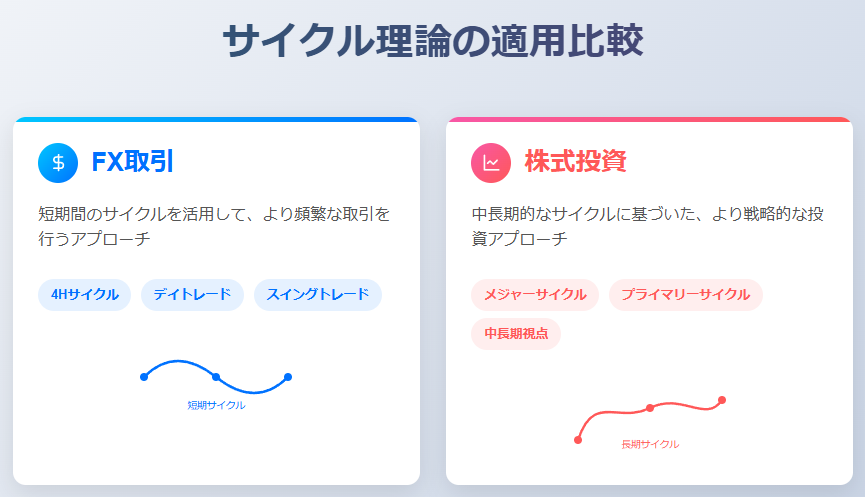

市場の動きには短期・中期・長期のサイクルがあるため、それぞれの特徴を踏まえて売買タイミングを計ることで、精度の高いトレードが可能になります。

FXと株式投資では、サイクル理論の適用方法が少し異なります。FXでは、短期のサイクル(4Hサイクルなど)を使ってデイトレードやスイングトレードに活かすのが一般的です。一方、株式投資ではメジャーサイクルやプライマリーサイクルを活用し、中長期的な視点で売買を行うことが多くなります。

アドバイス

アドバイス次のセクションでは、FXと株式投資それぞれにおけるサイクル理論の具体的な活用方法について詳しく解説します。

FXにおけるサイクル理論の使い方

FX市場では、短期的な値動きが激しく、トレンドの転換も頻繁に起こります。そのため、サイクル理論を活用して相場の波を予測し、適切なエントリーとエグジットのタイミングを見極めることが重要です。

相場の転換点を予測する方法

FXの価格変動には、4Hサイクルや日足サイクルといった短期的なサイクルが存在します。これらのサイクルを分析することで、相場の転換点を予測しやすくなります。例えば、4Hサイクルでは安値から高値への上昇が約24時間ごとに発生するため、そのリズムを把握することで売買のタイミングを計ることができます。

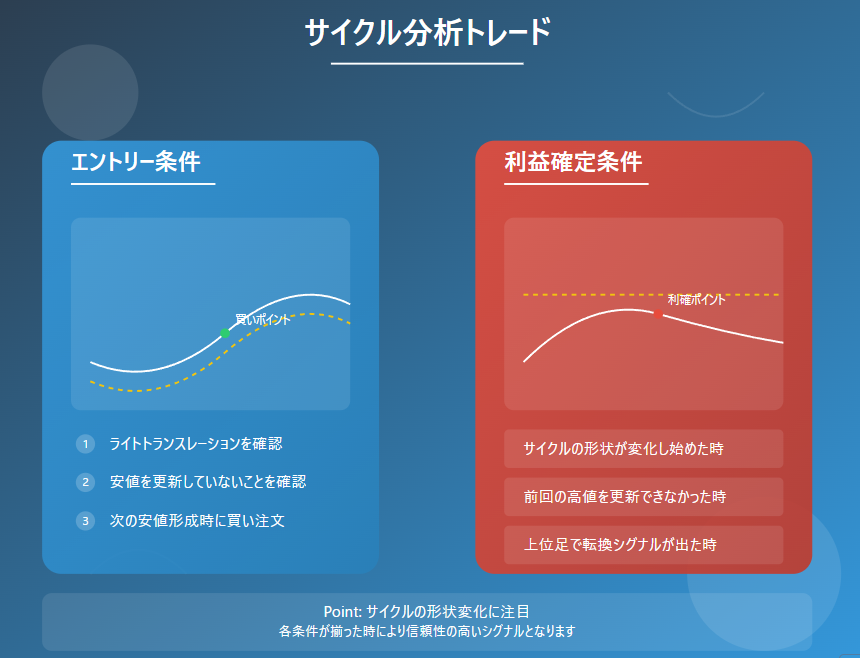

ライトトランスレーションとレフトトランスレーション

サイクル理論では、価格が上昇する時間と下落する時間のバランスによって、ライトトランスレーション(右寄り)とレフトトランスレーション(左寄り)に分類されます。

- ライトトランスレーション:価格のピークがサイクルの後半に位置する → 上昇トレンドの可能性が高い

- レフトトランスレーション:価格のピークがサイクルの前半に位置する → 下降トレンドの可能性が高い

サイクル理論を活用したエントリーとエグジット戦略

サイクル理論を利用することで、安値圏で買い、高値圏で売るという基本的な戦略を強化できます。たとえば、

- 4Hサイクルの安値(ボトム)で買いエントリー

- ライトトランスレーションの場合、上昇トレンドが続くため持ち続ける

- ピークが近づいたら売却し、次のサイクルの安値を待つ

このように、サイクルの波を活用することで、無駄なエントリーを減らし、より計画的なトレードが可能になります。

リスク管理とポジションサイズの決め方

サイクル理論でのリスク管理は、以下の原則に従います

ライトトランスレーションの場合:起点の安値を割り込んだ時点

レフトトランスレーションの場合:起点の高値を上抜けた時点

ポジションサイズは、この損切りポイントまでの値幅を基準に設定します。例えば、口座の2%以上のリスクを取らないようにする場合:

ポジションサイズ = (口座資金 × 許容リスク) ÷ 損切り幅このような管理方法により、一度の損失で大きなダメージを受けることを防ぎながら、

トレンドの利益を最大限に獲得することが可能になります。

株式投資におけるサイクル理論の活用

株式市場では、短期的な値動きだけでなく、景気の変動や企業業績の推移が長期的なサイクルを形成します。FXと違い、株式投資ではメジャーサイクルやプライマリーサイクルを活用し、トレンドを見極めることが重要になります。

株価の周期的な動きを読む方法

特に、四半期決算発表や景気指標の発表が株価に与える影響は大きく、これらのタイミングがサイクルの変化点になりやすいのが特徴です。

- メジャーサイクル(約3~6か月):決算ごとの業績評価に影響される

- プライマリーサイクル(1~3年):景気全体の流れに影響される

投資家はこれらのサイクルを意識し、適切な売買タイミングを見極めることが重要です。

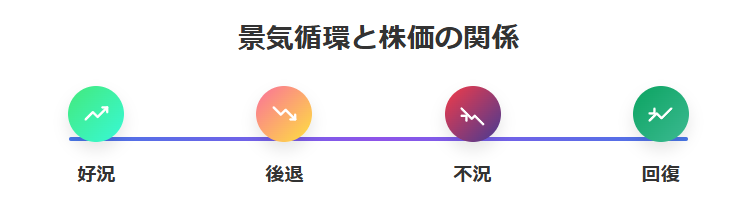

景気循環とサイクル理論の関係

株価は景気循環と深く関係しています。景気のサイクルには好況→後退→不況→回復の4つのフェーズがあり、それぞれの局面で株価の動きが異なります。

- 好況期:企業業績が好調 → 株価上昇

- 後退期:経済成長が鈍化 → 株価下落の兆候

- 不況期:企業の利益が減少 → 株価下落

- 回復期:景気が持ち直し始める → 株価上昇の兆し

この流れを理解することで、どのフェーズで買い、どのタイミングで利益確定するかを判断しやすくなります。

長期投資・短期投資それぞれの活用ポイント

- 長期投資:プライマリーサイクルを活用し、不況期に仕込み、景気回復後の成長を狙う

- 短期投資:メジャーサイクルを利用し、四半期ごとの決算や政策の変化をチェックしながら売買

サイクル理論を理解することで、株式市場においても無駄な取引を減らし、より計画的な資産運用が可能になります。

サイクル理論の限界とリスク管理

サイクル理論は市場の周期的な動きを捉える強力なツールですが、万能ではなく、機能しないケースも存在します。

アドバイス

アドバイス特に、突発的な市場の変動や経済の予測不能な動きに対しては、慎重な判断が求められます。

サイクル理論が通用しないケース

特に、突発的なイベントや市場の異常な動きによって、サイクルが崩れることがあります。

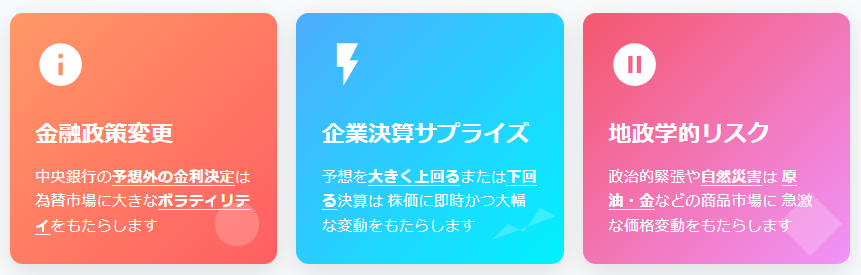

突発的な市場変動(経済指標・ニュース・災害)

市場は、予測不能な出来事によって大きく変動することがあります。例えば、

- 中央銀行の予想外の金利政策変更(FX市場への影響が大)

- 企業の決算発表によるサプライズ要因(株式市場での変動要因)

- 地政学的リスクや自然災害(原油・金などの商品市場にも影響)

こうした要因によって、通常のサイクルとは異なる急激な値動きが発生するため、サイクル理論だけでは対応できないケースがあります。

サイクルが崩れる要因と対処法

サイクルが崩れる原因として、以下のようなものが考えられます。

- 市場の流動性低下(取引量が極端に減る)

- 機関投資家の大口取引による異常な変動

- 長期トレンドの転換(景気の大きな転換点)

対策としては、サイクル理論だけに依存せず、移動平均線や出来高分析、ファンダメンタルズ分析と組み合わせることで、より正確なトレード判断が可能になります。

他の分析手法との併用が重要な理由

サイクル理論は価格の周期を予測するのに有効ですが、エントリーやエグジットの最適なポイントを決めるには、他の分析手法と組み合わせることが必須です。

- テクニカル分析(移動平均線・RSI・MACD)を使い、トレンドの強さを確認

- ファンダメンタルズ分析(経済指標・企業決算)を考慮し、大きなトレンドの方向性を把握

- 価格アクション(ローソク足の動き)で、エントリーポイントを精査

サイクル理論を活用する際の注意点

サイクル理論は強力なツールですが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。

アドバイス

アドバイス特に、過信してしまうとリスク管理を怠り、大きな損失につながる可能性があるため、以下のポイントに注意しましょう。

過信せずリスク管理を徹底する

サイクル理論は「必ずこのタイミングで反転する」という確実なものではなく、確率的に有利なポイントを見つける手段です。

そのため、

- 損切りラインを明確に設定する(サイクルが崩れた場合に備える)

- 複数の時間軸のサイクルを組み合わせる(短期・中期・長期で確認)

- 相場の状況に応じて柔軟に戦略を調整する(急なニュースや指標発表時は注意)

といったリスク管理を徹底することが重要です。

適切な損切り・利確のポイント

- 損切り:サイクルのボトムを割り込んだ場合、次のサイクルを待たずに損切り

- 利確:サイクルのピークでの売却を目指すが、トレンドが続く場合は一部利確も検討

特に、ライトトランスレーション(上昇トレンド)やレフトトランスレーション(下降トレンド)を意識しながら、適切な売買戦略を立てることが重要です。

初心者が陥りやすいミスとその回避策

初心者がサイクル理論を使う際に陥りがちなミスには、以下のようなものがあります。

- 「サイクルが絶対に機能する」と思い込む → 相場状況を常に確認し、他の分析手法と併用する

- 短期サイクルだけを見てしまう → 長期サイクルと組み合わせて分析する

- 損切りを設定せずにトレードする → 明確な損切りルールを作る

このようなポイントに注意することで、サイクル理論をより実践的に活用できるようになります。

まとめ:サイクル理論を使いこなして投資を成功させる

サイクル理論は、相場の周期性を分析し、売買のタイミングを見極めるための強力なツールです。

しかし、万能ではなく、他の分析手法と組み合わせることが重要です。

サイクル理論の重要ポイント復習

- 価格変動には一定のサイクル(周期)がある

- プライマリーサイクル(長期)、メジャーサイクル(中期)、4Hサイクル(短期)の違いを理解する

- ライトトランスレーション(右寄り)とレフトトランスレーション(左寄り)を見極める

- 突発的な市場変動には注意し、サイクル理論が機能しないケースもある

サイクル理論を実践する際のおすすめ手順

- 現在の市場のサイクルを確認(短期・中期・長期)

- ライトorレフトトランスレーションを分析し、トレンドの方向を判断

- エントリー・エグジットの戦略を立て、リスク管理を徹底

- 他のテクニカル・ファンダメンタルズ分析と組み合わせて精度を高める

継続的な学習と実践が成功の鍵

サイクル理論は、一度覚えれば終わりではなく、市場の変化に対応しながら使いこなすことが大切です。過去のチャートを分析し、実際の相場でサイクルがどのように機能しているかを確認することで、より確信を持ったトレードができるようになります。

「相場のリズムを掴み、計画的な売買を行うこと」が、安定したトレードにつながります。サイクル理論を理解し、あなたの投資戦略に活かしていきましょう!