「副業は禁止されているけれど、将来のために資産運用はしたい…」

そんな思いを抱える公務員の方は多いのではないでしょうか。実は、FX取引は法律上「投資」として位置づけられているため、副業とは異なる扱いを受けます。

しかし、ただやみくもに始めるのではなく、法的な根拠を理解し、適切な対策を講じることが重要です。この記事では、公務員がFX取引を安全に始めるための全てを解説していきます。

公務員のFX取引は違法?合法?

副業禁止規定とFXの位置付け

日本の公務員には、国家公務員法や地方公務員法に基づく「副業禁止規定」があります。

これは、公務員の職務専念義務を保護し、公務の公正さや信頼を損なわないために設けられたものです。

この副業禁止規定の主な内容は、営利目的の業務に従事することを禁止するものであり、基本的に「副業」を行うことが禁じられています。

ただし、この副業禁止規定が適用されるのは、給与を受ける労働や自営業など、他者に雇用されたり、自ら事業を営む場合が中心です。

そのため、投資活動に関しては、一定の条件のもとで副業とはみなされず、禁止されていません。

FX(外国為替証拠金取引)も、個人が自らの資金を運用して利益を狙う「投資」に分類されます。

投資と副業の明確な違い

公務員の副業禁止について定めている国家公務員法や地方公務員法では、「営利企業を営むこと」や「報酬を得て事業に従事すること」が規制されています。

では、なぜFX取引は問題ないのでしょうか。それは、FX取引が以下の特徴を持つ「投資」として分類されるためです

- フォワードテスト済みのEAを利用可能

- 感情に左右されない一貫した取引の実現

- 24時間の市場監視が可能

例えば、アルバイトやフリーランス業務は「労働の対価として報酬を得る」ため副業になりますが、

株式投資やFX取引は資産運用の一種として扱われ、副業には該当しないのです。

例外的に禁止されるケース

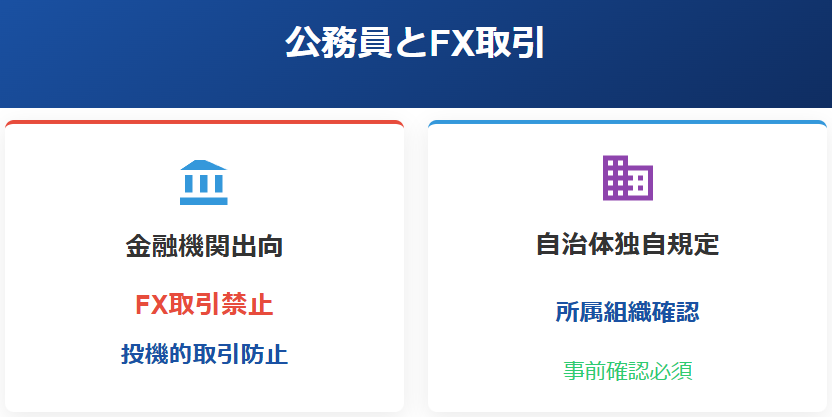

ただし、全ての公務員がFX取引を自由に行えるわけではありません。

以下のような場合は取引が制限される可能性があります

金融機関への出向時

銀行や証券会社などに出向している場合、その組織の規定によってFX取引が禁止されることがあります。

これは、顧客の資金管理に関わる立場にある者の投機的取引を防ぐためです。

自治体独自の規定がある場合

地方公務員の場合、所属する自治体が独自にFX取引に関する規定を設けていることがあります。

取引を始める前に、必ず所属組織の規定を確認しましょう。

このように、FX取引は基本的に公務員でも問題なく行えますが、始める前に自分の立場や所属組織の規定をしっかりと確認することが大切です。特に、金融機関への出向や自治体独自の規定については、慎重に確認する必要があります。

公務員がFXを始める際の注意点

公務員がFX取引を始める際、法律や職務上のルールに従って慎重に行う必要があります。以下に、公務員がFX取引をする際の注意点をまとめます。

副業禁止規定の理解

ただし、FX取引で生じる利益が公務に影響を及ぼすことがないようにすることが重要です。

投資リスクの理解

FXは高いリターンを期待できる一方で、リスクも非常に高い金融取引です。

自己資金の範囲内で無理なく行い、借金をして取引を行わないよう注意が必要です。また、レバレッジ(少額の資金で大きな金額を取引できる仕組み)には特に気を付け、リスク管理を徹底しましょう。

取引時間の管理

公務員は勤務時間中に職務専念義務があります。

したがって、勤務中にFX取引を行うことは厳禁です。

FXは24時間取引可能な市場ですが、取引時間をあらかじめ決めておくか、自動取引ツールを活用することで、勤務時間外に取引が行えるように工夫しましょう。

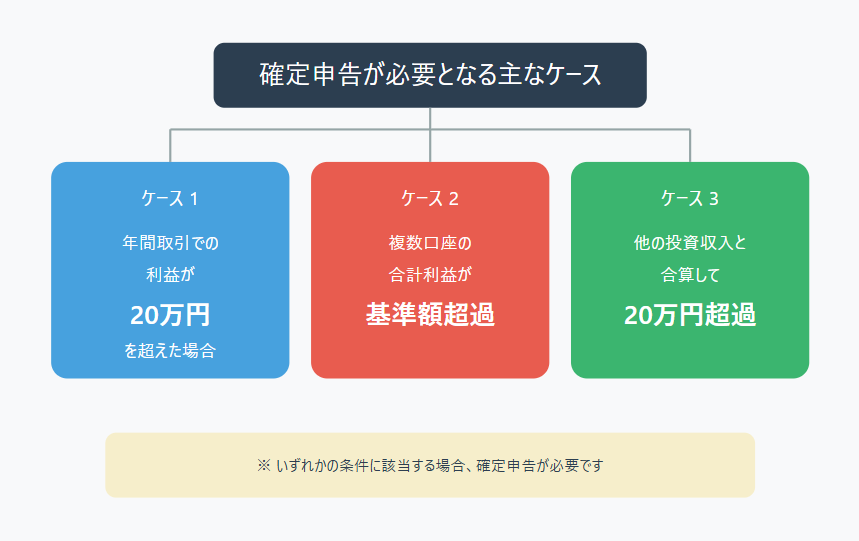

収入報告と税務対応

FX取引によって得た利益が年間20万円以上である場合、確定申告が必要です。

申告を怠ると脱税のリスクがあり、法律違反となります。これを避けるため、しっかりと利益を記録し、適切な税務対応を行う必要があります。

公務員の確定申告と職場バレを防ぐ方法

「取引自体は問題なくても、職場での誤解は避けたい…」 「税金の処理で周囲に知られてしまわないか心配…」

このような不安を抱える公務員の方も多いのではないでしょうか。

FX取引による利益は「雑所得」として扱われ、利益が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。FXの利益は課税所得となるため、適切な税金対策を行うことが公務員としてのコンプライアンスを守る上で重要です。

確定申告時の正しい対応

確定申告の処理は、職場に情報が漏れないようにするための最重要ポイントです。

特に注意すべきは、FXの所得が20万円を超えた場合の対応です。

FX取引による所得は申告分離課税の対象となり、税率は一律20.315%です。

この制度を正しく活用することで、給与所得とは別々に課税され、通常の給与計算に影響を与えることはありません。

申告漏れがあると、税務署からの問い合わせが職場に届く可能性があります。実際に、ある地方公務員の方は申告漏れが原因で職場に発覚し、上司から厳重注意を受けるという事態に発展しました。

住民税の賢い納付方法

住民税の納付方法は、多くの公務員が見落としがちな重要なポイントです。

特に注意したいのが、確定申告時の「普通徴収」の選択です。

普通徴収を選択することで、納税通知書は自宅に直接送付され、職場に知られることなく納付することができます。

一方、特別徴収(給与天引き)を選択してしまうと、職場に納税通知書が送付され、給与所得以外の収入が明らかになってしまう危険性があります。

納付方法で注意すべきポイント

- 確定申告書の「住民税の徴収方法」欄は必ず確認

- 普通徴収を選択し、自宅への通知を確保

- 納付はコンビニやオンラインバンキングを活用

特に税務関連の手続きは、一度でも誤ると取り返しのつかない事態を招く可能性があるため、細心の注意を払う必要があります。

まとめ:安全なFX取引のために押さえるべきポイント

ここまで、公務員のFX取引について、法的な位置づけから具体的な対策まで詳しく見てきました。最後に、安全に取引を始め、継続していくために重要なポイントを整理しましょう。

取引開始前の確認事項

まず、ご自身の所属組織での規定を必ず確認してください。一般的にFX取引は投資として認められていますが、金融機関への出向時や、自治体独自の規定がある場合は例外となることがあります。

確認もなく取引を始めてしまい、後になってトラブルとなるケースも報告されています。

継続的な管理のために

安全な取引の継続には、きちんとした記録管理が欠かせません。特に重要なのが確定申告の準備です。

年間を通じて取引記録を整理し、20万円以上の利益が出た場合に備えて、必要書類を適切に保管しましょう。また、住民税は必ず普通徴収を選択し、職場での誤解を避けることが重要です。

最後に

しかし、取引に夢中になって職務に影響が出たり、管理が不適切で職場に誤解を与えたりすることは避けなければなりません。

本記事で解説した対策を実践することで、公務員としての立場を守りながら、安全にFX取引を続けることができます。投資は長期的な視点で、余裕を持って取り組むことが成功への近道となるでしょう。