テクニカル分析において、移動平均線は欠かせない存在ですが、実際に使ってみると「ラグが気になる」「反応が遅い」といった悩みに直面する方も多いでしょう。

この指標は、従来の指数平滑移動平均(EMA)よりも価格の動きに俊敏に反応し、よりタイムリーなシグナルを提供してくれる頼れる存在です。

この記事では、DEMAの基本から応用、設定方法までを解説!

DEMA(二重指数移動平均)とは?基本概念とEMAとの違い

DEMAとは「Double Exponential Moving Average(二重指数移動平均)」の略称で、従来のEMA(指数平滑移動平均)を改良し、価格への反応をさらに高速化した移動平均線です。

1994年にアメリカのトレーダー、パトリック・G・マロイ氏によって開発されました。彼は「もっと早く、もっと滑らかに、しかもノイズを減らせる移動平均線は作れないか?」という課題に挑み、DEMAを生み出しました。

DEMAの仕組みと開発背景

DEMAは、通常の指数平滑移動平均(EMA)に“もうひと工夫”を加えることで、よりスムーズで俊敏な動きを実現しています。

そこで、パトリック・マロイ氏は「EMA自体をもう一度EMA化する」というユニークな手法を取り入れました。

具体的には、以下のような計算式で構成されます。

DEMA = 2 × EMA – EMA(EMA)

この式が意味するのは、まず通常のEMAを求め、そのEMAを再度EMAで平滑化し、それを使って元のEMAから遅延成分を差し引くという方法です。

マロイ氏は、この指標をMetaStockというチャート分析ソフト上で発表し、当時多くのトレーダーたちの注目を集めました。その後、MT4・MT5、TradingViewといった主要なプラットフォームにも対応され、今日においても多くのテクニカル分析ツールで使用可能となっています。

EMAとの比較:ラグの違いと反応速度

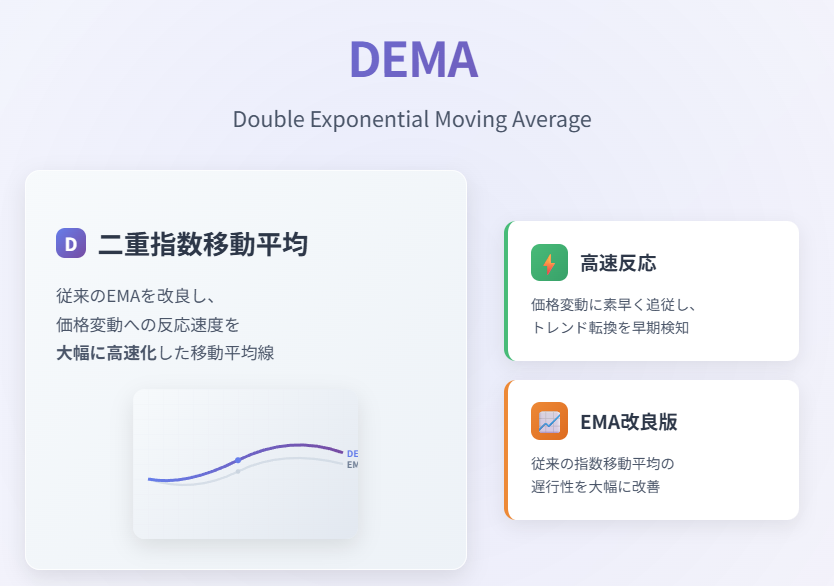

EMAは直近価格に重みを置くとはいえ、過去のデータもかなり影響を与えており、結果としてシグナルが価格に対してやや遅れて出現することがあります。

たとえば、上昇トレンドに入りそうな局面で、EMAではシグナルが2本目、3本目の陽線で出るのに対し、DEMAなら初動の段階でラインが明確に上向きになる──そんな場面がよく見られます。

この反応の速さが、スキャルピングや5分足〜15分足を多用する短期トレーダーにとっては極めて有利な要素となるのです。

DEMAは敏感に反応するぶん、短期的なノイズにも影響を受けやすく、いわゆる「ダマシ」が発生するリスクも高まります。

したがって、単独で使うよりも他の指標(例:MACD、RSI、ボリンジャーバンドなど)と併用し、フィルターをかけながらトレンドの確度を高めることが求められます。

つまり、「早く動くが信頼度が低下するリスクあり」。この特徴をしっかり理解したうえで使いこなすことが、DEMAを活用する鍵となります。

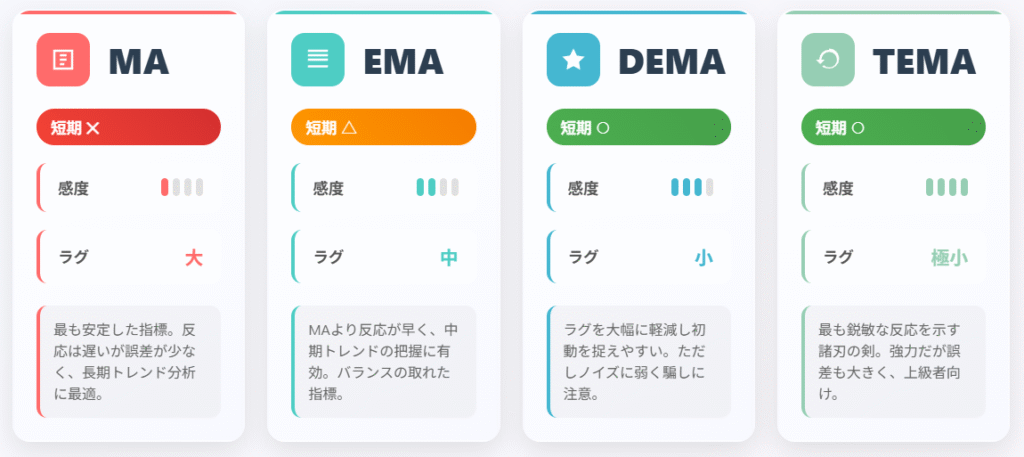

DEMAと他の移動平均線(SMA・TEMA)との違い

移動平均線にはさまざまな種類がありますが、それぞれの特徴を理解することで、相場に対する見方やトレード戦略が一層精密になります。

アドバイス

アドバイスここでは、DEMAと代表的なSMA(単純移動平均)、そしてTEMA(三重指数移動平均)との違いを比較してみましょう。

まず、SMAはもっとも基本的な移動平均線であり、一方で、TEMAはDEMAをさらに発展させた指標で、「EMAを3回処理」するという超高感度型の移動平均線です。

TEMA = 3×EMA – 3×EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA))

その動きは非常に滑らかでありながらも、価格変動にはDEMA以上に俊敏です。しかし、あまりに反応が早すぎるため、「過剰にトレンドに反応してしまう=ノイズにも動きやすい」という側面もあります。

DEMAはちょうどこの中間に位置し、SMAの滑らかさとEMAの重み、そしてTEMAのスピード感をバランスよく融合させた存在と言えます。

つまり、DEMAは「そこそこ速く、そこそこ滑らか」であり、汎用性が高く、スキャルピングからスイングトレードまで幅広く対応できる指標なのです。

トレンド感度と誤差:どれが短期向きか?

この観点から、SMA・EMA・DEMA・TEMAの4種類の移動平均線を比べてみると、それぞれに向き不向きがあることがわかります。

まず、SMAはもっとも誤差が少ないものの、感度が低いため短期には不向き。反応の遅さが致命傷になりがちです。次にEMAは感度が高まり、短期トレードでもある程度対応可能ですが、ややラグが残ります。

DEMAはEMAのラグを取り除くように設計されているため、感度は非常に高く、トレンドの初動をキャッチするには最適です。ただし、感度が高いぶん、ノイズに影響されやすく、エントリーシグナルの誤認(いわゆる“ダマシ”)が起きやすくなるため、他の指標と併用して慎重に見極める必要があります。

そしてTEMA。こちらは3段階の指数平滑をかけることでさらに鋭敏な反応を実現しますが、感度が高すぎるゆえに誤差も大きくなりがち。強力な武器になる一方、扱いを誤れば逆効果になってしまうという諸刃の剣です。

早さと滑らかさの絶妙なバランス、そして比較的扱いやすい設計が、初心者から中級者の短期トレーダーにとって頼れるパートナーとなります。

DEMAの長所と短所

DEMA(二重指数移動平均)は、その独特な構造によって他の移動平均線にはないメリットを持ちつつも、いくつかのデメリットも併せ持つ“クセのある”指標です。ここでは、トレードにおける実用性の観点から、DEMAの長所と短所を整理してみましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ラグ(遅延)が極めて少ない 滑らかなラインでノイズをある程度抑制 短期・中期の両方に応用可能 | ダマシが多発しやすい 他の指標との併用が前提 計算が複雑で理解しづらい |

【DEMAの長所】

- ラグ(遅延)が極めて少ない

EMAよりも価格変動に素早く反応するため、トレンドの初動をいち早く捉えることができます。これにより、エントリーのタイミングを前倒しにすることが可能となり、利幅を広げる余地が生まれます。 - 滑らかなラインでノイズをある程度抑制

単に感度が高いだけでなく、EMAを再利用して平滑化を図っているため、無駄なギザギザが少なく、チャート上でも視認性が高いという特長があります。 - 短期・中期の両方に応用可能

設定期間を変えることで、スキャルピングからスイングトレードまで幅広く対応。13・21・55などの期間設定でさまざまな検証が進められています。

【DEMAの短所】

- ダマシが多発しやすい

反応が速いということは、偽のトレンド(ノイズ)にも引っかかりやすいということ。これが「本物のシグナルなのか?」という判断に迷いを生じさせる要因になります。 - 他の指標との併用が前提

単独での使用では信頼性が低くなる場合があり、MACDやRSI、ボリンジャーバンドなどとの組み合わせが実質必須とされています。逆にいえば、初心者がDEMA単体で勝負するとリスクが高いとも言えます。 - 計算が複雑で理解しづらい

通常のSMAやEMAに比べると、仕組みや計算式がやや高度なため、「なんとなく使っている」状態になりやすい点もデメリットです。

総じて、DEMAは「早さを求める代わりに精度を要する」指標。相場環境や併用する指標との組み合わせ次第で、大きな武器にもなるし、判断を狂わせる要因にもなるという、まさに中級者以上向けのインジケーターです。

DEMAの使い方:トレードに活かすテクニカル分析

DEMAの最大の魅力は、チャートの中で“動き出しの瞬間”を捉える力にあります。つまり、トレンドのスタートをできるだけ早く察知したい短期トレーダーにとって、非常に頼りになる存在です。

しかし、単にチャートに表示しただけではそのポテンシャルは発揮されません。使い方次第で、「判断材料」にも「混乱のもと」にもなってしまいます。

DEMAを実際のトレードに活かすためには、大きく2つのアプローチがあります。

- クロス戦略

- 2本のDEMAを用いてトレンド転換をとらえる方法。

- テクニカル指標との併称

- 補助的なテクニカル指標との併用によって、ダマシを回避し精度を高める方法です。

短期のラインが長期を上抜ければ買い(ゴールデンクロス)、下抜ければ売り(デッドクロス)という非常にシンプルなロジックですが、DEMAの反応速度が高いため、トレンドの起点を的確に捉えられる点が人気の理由です。

さらに、DEMA単体では判断しきれない局面では、MACDやRSIなどの他指標を組み合わせて「複数の視点からトレンドを確認する」ことが重要。これにより、精度の高いエントリーと無駄な損切りの回避が実現しやすくなります。

また、DEMAは「順張り(トレンドフォロー)」との相性が非常に良く、移動平均線の傾きそのものをエントリー判断の指標に使うトレーダーも少なくありません。

一方で、レンジ相場ではダマシが頻出しやすいため、ボリンジャーバンドなどで相場の“環境認識”をした上での運用がベターです。

DEMAを使った短期トレードとスキャルピング

短期トレード、とりわけスキャルピングにおいては、「一瞬の判断」が利益を左右します。そんな場面で力を発揮するのがDEMAです。

なぜなら、DEMAは“価格の動きに即座に反応”するから。数本のローソク足の変化にすばやく追従し、トレンドの兆しを一足先に知らせてくれます。

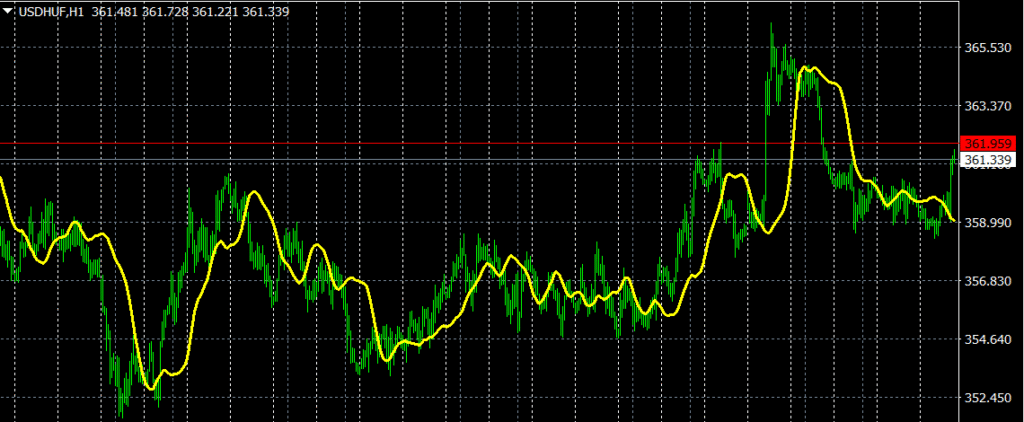

たとえば、1分足や5分足でチャートを見ているとき、13期間DEMAと55期間DEMAの2本を表示させておくと、ライン同士の交差=トレンドの転換点を視覚的にとらえやすくなります。

この2本のクロス戦略は、次のような形で活用されることが多いです。

- ゴールデンクロス(買いシグナル):13DEMAが55DEMAを下から上に抜けたタイミング

- デッドクロス(売りシグナル):13DEMAが55DEMAを上から下に抜けたタイミング

スキャルピングにおいては、ローソク足がこのクロス後にDEMAの上または下に留まり続けるかを確認し、利確のタイミングを見極めます。特に、クロス後にライン同士がしっかり乖離し始めたら、トレンドが継続している合図と判断されやすいです。

注意点としては、ボラティリティが低い場面やレンジ相場ではクロスが頻発しやすく、ダマシが増えること。

また、スキャルピングでは時間的な猶予が少ないため、DEMAの高速反応が大きな武器になりますが、感覚的なエントリーに頼りすぎると反対に損失を招きやすいです。ラインの傾きや価格の推移を必ず複数の指標と照らし合わせる“習慣”が求められます。

13期間と55期間のDEMAによるクロス戦略

DEMAを用いたトレード手法の中でも、最もポピュラーで実用性が高いのが「13期間DEMAと55期間DEMAのクロス戦略」です。

この組み合わせは、短期(13)と中期(55)の視点を持つことで、トレンドの転換点とその強度を同時に判断できる優れた手法です。

この戦略の基本ロジックは非常にシンプルです。

- 13DEMAが55DEMAを下から上に抜けたら買い(ゴールデンクロス)

- 13DEMAが55DEMAを上から下に抜けたら売り(デッドクロス)

このように、短期線が長期線を「突き抜ける」瞬間こそがエントリーポイント。ただし、ただクロスを確認しただけで飛びついてはいけません。

そこで重要になるのが「クロス後の乖離幅の拡大」と「ローソク足の位置」です。

クロスしたあと、13DEMAと55DEMAが明確に離れていく=トレンドが強く続くサインと見なせます。また、ローソク足が両DEMAの上に位置していれば「上昇の勢い」、下にいれば「下降の勢い」が強まっていると判断できます。

この手法は、特にボラティリティの高い相場環境で有効。例えば、経済指標発表後や、ロンドン時間とNY時間の重なる時間帯などが狙い目です。

さらに精度を高めるには、RSIやMACDなどのオシレーター系指標と併用し、「クロス発生時にオシレーターも同方向に動いているか?」を確認すると、エントリーの信頼度が格段にアップします。

ゴールデンクロス/デッドクロスの使い分け

DEMAを使ったクロス戦略において、もっとも重要なのが「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」の正しい見極めと、それに応じた使い分けです。この判断ひとつで、利益と損失が大きく分かれます。

まず、ゴールデンクロスは、短期DEMA(例:13)が長期DEMA(例:55)を下から上へ抜けるポイント。これは「上昇トレンドの始まり」とされ、多くのトレーダーが買いのシグナルとして利用します。ここで意識すべきは、「クロス直後に価格が短期DEMAの上にしっかり乗っているか」。この条件が揃えば、買いの勢いが続く可能性が高くなります。

一方、デッドクロスはその逆。短期DEMAが長期DEMAを上から下に突き抜けたときに現れるシグナルです。これは「下降トレンドの始まり」として売りのサインになります。ただし、特に注意したいのは、レンジ相場や過度なリバウンド直後のクロスです。こうした場面では「ノイズによる一時的なクロス」が多く、信頼性が低下します。

【使い分けのポイント】

- ゴールデンクロスは「押し目買い」のチャンス:クロス直後に少し戻してからの再上昇が理想の形。

- デッドクロスは「戻り売り」に適す:クロス後に一旦上げたあと再度下落に転じるタイミングが狙い目。

また、クロスの「角度」も注目ポイントです。13DEMAと55DEMAが急角度で交差する場合、勢いが強くなりやすい反面、騙しも増える傾向にあります。緩やかな角度で交差し、ゆっくりと乖離していくパターンの方が、安定したトレンドとして続きやすい傾向があります。

DEMAと他の指標を組み合わせた使い方

DEMAはそれ単体でも反応速度の速さからトレンドの初動をキャッチしやすい指標ですが、ノイズに弱いという弱点を持っています。これを補うために、他のテクニカル指標との併用が非常に有効です。ここでは、DEMAと相性の良い主要インジケーターをいくつか紹介しながら、実践的な使い方を解説していきます。

【1】MACDとの併用:トレンド方向の一致確認

MACD(移動平均収束拡散法)は、2本のEMAを基にしたトレンド系指標です。DEMAでゴールデンクロスやデッドクロスが発生したタイミングで、MACDもシグナルラインを上抜け/下抜けしているかを確認することで、トレンドの信頼度を高めることができます。

たとえば、

- DEMAでゴールデンクロス + MACDがゼロラインを上回る → 強い買いシグナル

- DEMAでデッドクロス + MACDが下降基調 → 売り継続判断

というように、“方向性の一致”を確認するフィルターとして活用します。

【2】RSIとの併用:過熱感のチェック

RSI(相対力指数)は、買われすぎ・売られすぎを判断するためのオシレーター系指標です。DEMAでシグナルが出たとしても、RSIが「70以上」や「30以下」といった極端な数値に達している場合は、「そろそろ反転するかも?」という警戒サインにもなります。

具体的には、

- DEMAで買いシグナルでも、RSIが70を超えていたら → 一旦見送る

- 売りシグナルでも、RSIが30以下なら → 利確を検討

というように、“シグナルの過熱感”を調整する役割を担います。

【3】ボリンジャーバンドとの併用:相場環境の把握

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を基にしたバンドを描く指標で、レンジ相場やトレンド発生の兆しを察知するのに適しています。DEMAのクロスが起きたときに、価格がバンドの上限/下限を突破しているかを見ることで、“相場の勢い”を測ることができます。

- DEMAクロス + バンド上限突破 → トレンド発生の強い買いサイン

- クロスは起きたがバンド内に収まっている → レンジの中のノイズかも

MACDやRSIとの併用によるダマシ回避

DEMAはそのスピード感が魅力である一方、敏感すぎるがゆえに“ダマシ”──つまり偽のトレンドサイン──に引っかかりやすいという側面もあります。特にレンジ相場やボラティリティが低下している場面では、しばしばクロスシグナルが発生しても、その直後に逆方向へ反転するケースが見られます。

このような場面で信頼性を補強するためには、MACDやRSIといった補助指標の併用が極めて効果的です。では、具体的にどのように“ダマシ”を見抜くのか、順を追って解説しましょう。

【1】MACDとの併用:トレンドの「本気度」を測る

MACDはトレンドの強さや方向性を測る指標で、DEMAとの相性が抜群です。DEMAでゴールデンクロスが発生したとしても、MACDがゼロライン以下にとどまっていたり、シグナルとヒストグラムが縮小している状態であれば、「これは一時的な動きかも…」と疑う必要があります。

- 有効な組み合わせ例

DEMA:ゴールデンクロス

MACD:シグナルを上抜け+ヒストグラム拡大中

→ 買いの勢いが強まっていると判断可能

逆に、クロスが出てもMACDが中立的な動きであれば「様子見」が妥当です。

【2】RSIとの併用:エントリー時期を精査する

RSIは、現在の価格が「買われすぎ」か「売られすぎ」かを教えてくれる重要な指標です。たとえば、DEMAで買いシグナルが出たとしても、RSIがすでに70を超えていたら、「そろそろ調整が来るかも…」というサインになります。

- 過熱を避けるエントリー例

DEMA:ゴールデンクロス

RSI:50〜65程度で上昇中

→ 上昇余地があり、買い判断に信頼性がある

一方で、RSIが極端な数値に達しているときは、利確やエントリー回避の判断材料として使うのが賢明です。

サポートライン・レジスタンスラインとの統合

テクニカル分析の基本ともいえる「サポートライン(支持線)」と「レジスタンスライン(抵抗線)」。これらの水平線とDEMAを組み合わせることで、エントリーとエグジットの判断精度を大きく高めることができます。

まず、サポートラインとは「価格が下げ止まりやすい水準」、レジスタンスラインは「価格が上げ止まりやすい水準」を指します。これらは、過去の安値・高値や多くの取引が集中した価格帯に形成されやすく、相場参加者の心理が強く反映されています。

【1】クロス+ブレイク=トレンド発生の強シグナル

たとえば、13DEMAが55DEMAを上抜けし、かつそのタイミングで価格がレジスタンスラインを突破した場合、それは「上昇トレンドの始まり」を示す強いサインとなります。同様に、デッドクロス+サポートラインのブレイクも下降トレンドの開始を示す強力な売りサインです。

【2】水平線での反転=クロスを“ダマシ”と判断できるヒント

DEMAでクロスが発生しても、価格がサポートラインやレジスタンスラインで反転して戻ってきた場合、それは「一時的な動き」だった可能性が高くなります。こうした場面では「クロスだけで飛びつかず、水平線を確認してから動く」ことで、ダマシによる損失を回避しやすくなります。

【3】ラインでの“反発+クロス”=逆張りの好機にも?

相場がサポートラインに近づいた場面で、13DEMAが上向きにカーブし、55DEMAと交差し始めた場合、それは「押し目買い」のチャンスと捉えることもできます。逆に、レジスタンス付近でデッドクロスが発生した場合は、「戻り売り」の好機と見ることもでき、より“合理的な逆張り”が可能になります。

DEMAのパラメーター設定のコツと注意点

DEMAを導入しただけでは、まだトレードにおける“武器”とは言えません。実際にチャート上で使いこなすには、パラメーターの設定をトレードスタイルに合わせて最適化することが大切です。

アドバイス

アドバイスここでは、設定のポイントと注意点をわかりやすく解説していきます!

パラメーター設定の注意点

【1】期間の設定:用途に応じて調整を!

最も重要なのが、DEMAの期間設定です。

- 短期トレード(スキャルピング・デイトレ) → 13、21期間が定番

- 中長期トレード(スイング・ポジショントレード) → 50、89、100期間が一般的

たとえば、13期間は価格への反応が非常に敏感なので、細かい値動きに対応したい短期トレーダーにぴったり。反対に、50期間や89期間はノイズを排除しつつ大きなトレンドを捉えるのに適しています。

【2】ラインの色・太さで視認性を向上

複数のDEMA(例:13と55)を表示する場合、それぞれのラインが判別しやすいように色や太さを調整するのがオススメです。

- 短期線(例:13DEMA)→ 明るめの色(黄色や水色)で細め

- 長期線(例:55DEMA)→ 濃い色(赤や青)でやや太め

【3】感度を下げるために「平滑度」も調整可能(上級者向け)

一部のカスタムDEMAでは、平滑度(smoothing)を変更できる項目がある場合もあります。これを高く設定すればノイズは減りますが、反応が遅くなります。

【4】設定ミスを防ぐための注意点

- 値が極端に小さい(3や5)と、ノイズが多すぎて使いづらい

- 値が大きすぎる(200以上)と、動きが鈍すぎてトレード判断に向かない

- クロス戦略を使う場合は、短期と長期の乖離幅(差)を十分に設けること

DEMAを使いこなすための実践ノウハウ

DEMAは単なる移動平均線にとどまらず、「トレンドの初動を敏感に捉える」ための高性能インジケーターです。

DEMAは「早く動く」=「ノイズも拾いやすい」という性質を持つため、単体で使うのではなく、「どのように他の要素と組み合わせるか」「どんな状況で使うか」を自分なりにルール化することが極めて重要です。

また、DEMAの特性を活かした自動売買(EA)に組み込むことで、感情に左右されないトレード環境も実現可能。ただしそのためには、精密な検証とリスクマネジメントが欠かせません。

DEMAの感度調整とダマシ回避の工夫

この特性を理解したうえで、いかに感度をコントロールし、トレードにおける“誤報”を回避するかが、DEMAを使いこなすカギになります。

【1】期間設定で感度を調整する

DEMAの感度は、設定する「期間(Length)」によって大きく変わります。

- 短い期間(例:13、21) → 感度が高く、シグナルが早く出るが、ダマシも増える

- 長い期間(例:50、89) → 感度は低くなるが、トレンドの信頼性は向上

【2】ノイズ除去には他指標を「フィルター」として使う

DEMAだけでエントリーを判断せず、MACDやRSI、CCIなどと併用し、複数の指標が“同じ方向”を示しているときのみトレードするというルールを設けましょう。

たとえば

- DEMAでゴールデンクロス発生

- RSIが50を上回っていて上昇基調

- MACDもゼロラインを突破

このように、3つの条件が揃えば、シグナルの信頼度がグッと高まります。これをトレードの“フィルター”設定と呼びます。

【3】ローソク足との位置関係を重視する

DEMAがクロスしたからといってすぐにエントリーするのではなく、「ローソク足がDEMAの上(または下)にしっかり乗っているか」を確認しましょう。特に1~2本の足で反発してしまった場合、それは“ニセのクロス”の可能性が高いです。

【4】移動平均線の傾きに注目する

水平に近いDEMAのクロスは、レンジ相場である可能性が高く、信頼性が低くなります。

逆に、DEMAが明確な傾きを持って交差している場合は、トレンドの初動である確率が高まります。

【5】“クロスしてから○本以内”ルールを設ける

クロス後に○本以内(例:3本以内)に価格が進んだらエントリー、それを超えたら見送るというルールを決めておくと、無駄なトレードを減らせます。これは“タイムフィルター”と呼ばれ、検証データに基づいた裁量判断を補強する手法です。

DEMAは「鋭さ」と「柔らかさ」を併せ持ったユニークな指標ですが、万能ではありません。

感度をコントロールし、他の要素でリスクを管理する──これが、DEMAで利益を積み上げるための基本的な戦い方です。

フィルター指標を使って精度アップ

DEMAの反応速度は魅力的ですが、その「速さ」は裏を返せば「軽率さ」にもなり得ます。

これはDEMAが出したシグナルに対して「本当に信頼できるか?」を別の観点から確認するための、補助的なチェック項目です。

【1】MACD:トレンド方向と強さの確認

MACDは移動平均線を元にしたトレンド系指標で、ヒストグラムやシグナルラインを通じて「勢い」や「方向性」を可視化できます。

- DEMAでゴールデンクロスが出た時に、MACDのシグナルが上抜けしているか?

- デッドクロス時に、MACDが下降トレンドを描いているか?

このように“方向の一致”を確認するだけで、エントリーの精度は一気に高まります。

【2】RSI:過熱感のチェックでエントリーの取捨選択

RSIは相場が買われすぎ・売られすぎかを示す指標です。

- RSIが50〜70の範囲で上昇中であれば、買いシグナルの信頼度が高い

- RSIがすでに70を超えていたら、DEMAクロス後でも「一旦様子見」が安全策

DEMAは“スピード重視”、RSIは“バランス重視”。この組み合わせがトレードの安定感を高めてくれます。

【3】ADX:トレンドの強さを数値で評価

ADX(Average Directional Index)は、「今の相場にトレンドがあるか?」を数値で評価してくれる便利な指標です。

- ADXが25以上 → 明確なトレンドがある → DEMAクロスは信頼性高

- ADXが20以下 → レンジ相場の可能性 → DEMAのダマシが増える

DEMAはトレンド向けの指標なので、“トレンドがあること”の確認としてADXを組み合わせるのは非常に理にかなっています。

【4】ボリンジャーバンド:値動きの“枠”を意識する

ボリンジャーバンドは標準偏差に基づいて価格の「振れ幅」を可視化する指標です。

- DEMAクロスと同時に、価格がバンドの外に飛び出す → ブレイクアウトの可能性

- 価格がバンド内で反発 → クロスが“ダマシ”の可能性大

バンドとDEMAの両方を見れば、「どこで止まりやすいか」も含めた精密な判断が可能になります。

過剰最適化を避けるための検証手法

テクニカル分析を使っていると、つい陥りがちな落とし穴が「過剰最適化(オーバーフィッティング)」です。

これは、バックテスト結果を良くしようとしすぎて、“特定の過去データにだけ通用する設定”になってしまう現象。特に感度の高いDEMAは、微調整によって成績が大きく変動するため、過剰最適化に要注意です。

【1】単一期間の“ベスト設定”を過信しない

たとえば、「2023年1月〜3月のドル円5分足では、13DEMAと34DEMAの組み合わせが最強だった!」というデータがあったとしても、それは“その期間だけに通用した可能性”が高いです。

【2】アウト・オブ・サンプルテストを行う

過去データを以下のように分けて検証するのが基本です。

- インサンプル(訓練データ):設定のチューニング用

- アウト・オブ・サンプル(検証データ):設定の“実力”を確認する用

インサンプルで設定を最適化したあと、まったく使っていない期間で同じ設定を試してみて、結果が崩れないかを見るのが正しい検証プロセスです。

【3】相場環境の異なる期間でテストする

トレンド相場とレンジ相場では、DEMAの挙動がまったく異なります。

そこで、たとえば以下のように環境を分けて検証することが推奨されます。

- トレンド相場(指標発表日、トレンドフォロー)

- レンジ相場(アジア時間の午前中など)

【4】検証結果に“含み損”を加味する

トレード結果の検証では、利益率や勝率だけでなく、「含み損がどれくらい出るか」も大切な視点です。

DEMAは鋭いシグナルを出す一方、タイミングを外すと一気に逆行されることもあるため、ドローダウン(資産の最大下落幅)の確認は欠かせません。

【5】複数の通貨ペアや時間足で検証する

特定の銘柄に最適化された設定は、他の銘柄では全く機能しないことがよくあります。ユーロドル、ドル円、ポンド円など、複数のペアで同じ設定が通用するか確認してみるのが安全です。

過剰最適化は一見“うまくいっている感”を与えてくれますが、実は“未来に通用しない罠”の可能性大。

DEMAの実力を正しく見極めるには、検証のプロセスそのものを慎重に設計する必要があるのです。

自動売買への応用とリスク管理

特に「トレンドフォロー型のシステム構築」や「クロス条件でのエントリー判断」において、DEMAは高い実用性を発揮します。

しかし一方で、自動売買は「人間の感情を排除できる」強力な武器であると同時に、「設定次第で爆損する危険性」も併せ持ちます。そこで、DEMAをEAに応用する際のポイントと、リスク管理の基本について解説します。

【1】DEMAクロスをトリガーとした自動エントリー

EAでは、よく使われるエントリーロジックとして以下のような設定が可能です

- 13DEMAが55DEMAを上抜けたら買いエントリー

- 13DEMAが55DEMAを下抜けたら売りエントリー

- それぞれの方向に価格が一定pips進んだらポジション追加

このようなロジックは、スキャルピングから中期トレードまで幅広く活用できます。

【2】過剰なポジション数を制限する

自動売買の“暴走”を防ぐには、ポジション数の上限設定が必須です。

たとえば「同時保有は最大3ポジションまで」「1方向に3回以上連続エントリーしない」といったルールで、連続損失を防ぎます。

【3】SL(ストップロス)とTP(テイクプロフィット)の明確化

DEMAはトレンド系指標なので、「伸びるときは大きく伸びる」一方、「逆行すると大きな損失」にもなりやすいです。そのため、利益確定と損切りの水準を事前に明確にしておくことが非常に重要です。

- SL:直近の安値(買いの場合)または高値(売りの場合)から−10pips

- TP:エントリー後の価格が20pips伸びた地点

【4】トレンド発生時のみ稼働する仕組みを構築

レンジ相場での誤エントリーを避けるために、ADXやボリンジャーバンドを活用して「トレンド環境かどうか」を判定し、条件を満たしたときのみDEMAのクロスを有効にする設計が効果的です。

これにより、「DEMAが得意な場面だけで自動売買を行う」という理想的な運用が可能になります。

【5】資金管理の徹底

ロジックがいくら優秀でも、リスクを取りすぎると破綻はあっという間です。

リスク管理としては、以下のような設定が一般的です:

- 1回のトレードで資金の1〜2%までのリスクに制限

- 最大ドローダウン(累積損失)が30%を超えたら自動停止

DEMAは裁量トレードでも使えますが、その明確なクロスシグナルは自動化にも相性が良いという特徴があります。

ただし、「設定して終わり」ではなく、「運用しながら改善していく」姿勢が、長く使えるEA構築への近道です。

EA(エキスパートアドバイザー)への組み込み方法

DEMAのクロスロジックは、その明確さからEA(エキスパートアドバイザー)への組み込みに非常に適しています。ここでは、MetaTrader 4(MT4)やMetaTrader 5(MT5)でDEMAを自動売買に活用するための基本的な方法をご紹介します。

【ステップ1】DEMAロジックをMQLに落とし込む

MT4/MT5では「MQL4」または「MQL5」という独自のプログラミング言語を使ってEAを作成します。DEMAは、カスタムインジケーターとして扱われるため、まずその計算式をコード内に組み込みます。

基本構文(MQL4例)

double dema1 = iCustom(NULL, 0, "DEMA", 13, 0, 0);

double dema2 = iCustom(NULL, 0, "DEMA", 55, 0, 0);

【ステップ2】エントリー&エグジットロジックを設定

次に、以下のようなエントリーロジックを構築します

- 買いエントリー:13DEMAが55DEMAを上抜けたタイミング

- 売りエントリー:13DEMAが55DEMAを下抜けたタイミング

加えて、損切り(SL)や利確(TP)の条件を具体的なpipsまたはATR(平均真の値幅)を基に設定します。

【ステップ3】時間足やフィルター指標を選定

EAの精度を上げるには、以下のようなフィルターも組み込みます:

- トレードする時間帯の制限(例:ロンドン時間のみ)

- ADXやRSIが一定値以上のときのみ稼働

- 過去の価格変動幅に基づくボラティリティフィルター

【ステップ4】ストラテジーテスターで検証する

MT4/MT5の「ストラテジーテスター」を使えば、過去のデータに基づいてEAの成績を検証できます。ここで確認すべきは以下の点:

- 総利益と最大ドローダウン

- 勝率とリスクリワード比

- 取引頻度と期待値

インサンプルとアウト・オブ・サンプルの両方でテストを行い、設定の汎用性を確認します。

【ステップ5】VPS(仮想専用サーバー)で24時間稼働

本番運用を開始する際は、VPSを利用してEAを24時間安定的に稼働させるのがおすすめです。自宅PCの電源を常に入れておく必要がなく、ネットワーク切断のリスクも減らせます。

DEMAの明確なクロス判定は、EAの判断基準として非常に扱いやすく、再現性のあるロジックを構築しやすいという特徴があります。

ただし、あくまで“ロジックは仮説”であり、検証と改善のサイクルこそがEA運用の核心です。

リスクリワード比を保つ運用戦略

DEMAを用いたトレード、特に自動売買(EA)では、「リスクリワード比(損益比)」をいかに安定して維持できるかが成績を左右します。リスクリワード比とは、1回のトレードで“どれだけの利益を狙い”、“どれだけの損失を許容するか”の比率を示すもので、勝率と並ぶ重要な指標です。

【1】基本は「1:2」以上を目指す

一般的な推奨値は「1:1.5」〜「1:2」。

たとえば、1回のトレードで10pipsの損失を許容するなら、少なくとも15〜20pipsの利益を見込む設計にします。

- リスクリワード比が1:1 → 勝率60%以上で収益が出る

- リスクリワード比が1:2 → 勝率40%以上でもプラスになる

【2】ストップロスとテイクプロフィットを明確に設定

DEMAはトレンド系指標なので、「伸びるときは大きく、外すと深く」なりやすい特性があります。そのため、トレードの前に必ず利確と損切りの水準を決めておくことが必須です。

- SL(ストップロス):エントリーから10pips下のサポートライン

- TP(テイクプロフィット):20pips上の直近高値

明確な設定があれば、感情に流されず、淡々とルールに従って運用できます。

【3】ボラティリティに応じて可変型の比率を使う

相場のボラティリティ(変動幅)が大きい時期は、利確・損切りの幅も調整が必要です。たとえばATR(平均真の値幅)を使って、現在の相場の“荒さ”に応じてTP・SLの距離を変えると、より柔軟で現実的な設定が可能になります。

- ATRが15pips → SL15、TP30

- ATRが30pips → SL30、TP60

【4】連敗対策としてリスク量を調整する

たとえ優れたロジックでも、連敗は避けられません。

連敗が続いたときに致命傷を避けるためには、「1回のトレードで資金の1〜2%まで」のリスクに抑えるのがセオリーです。

また、連敗が一定回数(例:5回)に達したら自動的にトレードを停止する仕組みを入れるのも有効です。これにより、損失の拡大を未然に防ぐ“安全弁”が働きます。

リスクリワード比を意識することは、「長期的に生き残るトレード戦略を構築すること」につながります。

DEMAの敏感さを活かしながら、リスクとリターンのバランスを常に意識する姿勢こそが、資産形成に欠かせない考え方です。

よくある質問

DEMA(二重指数移動平均)を活用する際に、トレーダーの皆様からよく寄せられる質問と、それに関連する再検索キーワードを以下にまとめました。これらの情報を参考に、さらなる学習や戦略の深化にお役立てください。

よくある質問(FAQ)

DEMAとEMAの違いは何ですか?

DEMAは、EMA(指数移動平均)を改良した指標で、EMAよりも直近の価格変動に対して敏感に反応します。これにより、トレンドの変化をより早く察知することが可能になります。ただし、感度が高い分、ダマシのシグナルも増える傾向があります。

DEMAはどのようなトレードスタイルに適していますか?

DEMAは、短期的なトレンドの変化を素早く捉える能力があるため、デイトレードやスキャルピングといった短期トレードに適しています。一方で、長期的なトレンドを重視するスイングトレードやポジショントレードでは、EMAやSMA(単純移動平均)などの他の移動平均線の方が適している場合があります。

DEMAの期間設定はどのように選べばよいですか?

一般的には、短期のDEMAには13期間、長期のDEMAには55期間がよく使用されます。ただし、最適な期間設定は取引する市場や時間足、個々のトレードスタイルによって異なります。バックテストやフォワードテストを行い、自分の戦略に最も適した期間を見つけることが重要です。

DEMAを他の指標と組み合わせると効果的ですか?

はい、DEMAは他のテクニカル指標と組み合わせることで、シグナルの精度を高めることができます。例えば、MACDやRSI、ADXなどと併用することで、トレンドの強さや過熱感を確認し、ダマシのシグナルを減らすことが可能です。

DEMAを自動売買(EA)に組み込む際の注意点はありますか?

DEMAをEAに組み込む際は、過剰最適化を避けるために、インサンプルとアウト・オブ・サンプルのデータで検証を行うことが重要です。また、リスクリワード比を適切に設定し、資金管理を徹底することで、安定したパフォーマンスを維持することができます。

DEMAインジケーター ダウンロード

以下のボタンから、「DEMA_systre.ex4」をダウンロードできます。

使い方

- ダウンロードした

DEMA_systre.ex4を

MT4の「Indicators」フォルダに移動

(例:ファイル → データフォルダを開く → MQL4 → Indicators) - MT4を再起動、またはナビゲーターで「更新」をクリック

- チャートにドラッグ&ドロップして使用開始!

⚠ 注意事項

- 本インジケーターは シストレ.COMの登録口座でご利用いただけます。

※ 認証が行われていない口座ではご使用いただけません。 - 無料配布のサンプルです

商用利用・再配布は禁止とさせていただきます