ローソク足の形状だけで売買のタイミングを判断するのは難しく、特に初心者はダマシに引っかかりやすいのが現実です。

しかし、はらみ足は市場の転換点やトレンドの勢いを測る強力なシグナルの一つ。使い方を正しく理解すれば、無駄なエントリーを減らし、より精度の高いトレードが可能になります。

本記事では、はらみ足の基本的な見方から、効果的な活用方法、ダマシを回避するポイントまで、実践的な視点で徹底解説していきます。

はらみ足とは?基本的な見方と特徴

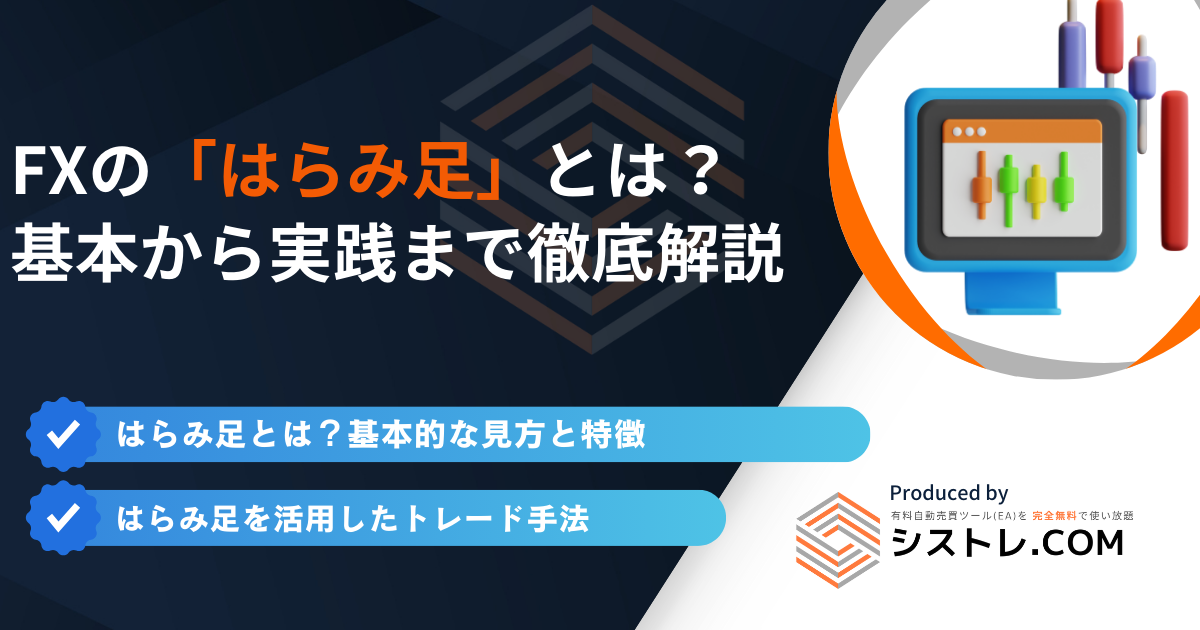

はらみ足(インサイドバー)は、ローソク足のチャートパターンの一つで、前のローソク足(親足)の実体内に次のローソク足(子足)の実体が収まる形を指します。

これは市場参加者の迷いを示し、トレンドの転換や継続のシグナルとなることがある重要なパターンです。

はらみ足の定義と種類

はらみ足にはいくつかのパターンが存在しますが、基本的には次の2つのタイプに分けられます。

- 陽の陰はらみ:上昇トレンド中に大きな陽線が現れた後、小さな陰線がその実体内に収まるパターン。これは買い勢力の勢いが弱まっている可能性を示唆します。

- 陰の陽はらみ:下降トレンド中に大きな陰線が現れた後、小さな陽線がその実体内に収まるパターン。売り勢力が弱まっている兆候として注目されます。

はらみ足が示す投資家心理

はらみ足は、相場参加者の「様子見」の心理を反映しています。

- トレンドの減速:はらみ足が現れると、それまでのトレンドの勢いが弱まり、市場の方向性が一時的に不透明になることがあります。

- 市場の迷い:親足の大きな動きに対して子足が小さいということは、「次にどちらに動くか決めかねている状態」を意味します。ここからブレイクアウトすれば、新しいトレンドが始まる可能性が高まります。

はらみ足を活用したトレード手法

はらみ足は、単独では確実な売買シグナルとはなりませんが、適切なタイミングで活用することでエントリーポイントを見極める手助けになります。

順張り戦略:トレンド継続時のエントリーポイント

はらみ足はトレンドの勢いが弱まっていることを示しますが、ブレイクアウトが起こると、トレンドが再開する可能性が高まります。

具体的なエントリー方法

- トレンドの確認:移動平均線やサポート・レジスタンスラインを使い、既存のトレンドが継続中であることを確認する。

- エントリーポイント:はらみ足の高値をブレイクした場合は買い、安値をブレイクした場合は売りエントリー。

- リスク管理:ストップロスを直近のサポート・レジスタンスラインに設定し、損失を最小限に抑える。

例えば、上昇トレンド中にはらみ足が形成され、その高値を超えた場合はトレンド継続の可能性が高いため、買いエントリーの好機となります。

逆張り戦略:トレンド転換時のエントリーポイント

一方、はらみ足が市場の転換点で出現した場合、トレンドの反転シグナルとなることもあります。

具体的なエントリー方法

- 高値圏・安値圏の確認:はらみ足が直近の高値や安値付近で出現しているかをチェック。

- エントリーポイント:はらみ足が形成された後、その高値や安値を割り込む方向にエントリー。

- リスク管理:ダマシを防ぐため、出来高や他の指標(RSIやMACDなど)を併用して判断する。

はらみ足と他のテクニカル指標の組み合わせ

はらみ足は単体でも市場の方向性を示唆しますが、他のテクニカル指標と組み合わせることで精度が向上します。

移動平均線との併用

移動平均線はトレンドの方向を判断する基本的な指標です。はらみ足が移動平均線の位置と組み合わさることで、より確実なエントリーポイントを見極めることができます。

- トレンドの確認

- 移動平均線(20日・50日など)と価格の位置関係をチェックし、トレンドの方向を把握する。

- エントリーポイント

- はらみ足が移動平均線上で形成され、その後のローソク足がブレイクした場合にエントリー。

- リスク管理

- 移動平均線を損切りの目安とし、トレンドが明確に反転しない限りポジションをキープ。

例えば、上昇トレンド中に50日移動平均線付近ではらみ足が形成され、その高値を超える動きがあれば、トレンド継続のシグナルとして買いエントリーを検討できます。

ボリンジャーバンドとの併用

ボリンジャーバンドは市場のボラティリティを示す指標で、はらみ足との組み合わせにより、トレンドの勢いを判断しやすくなります。

- バンド内でのはらみ足

- 価格がバンド内で推移しながらはらみ足が形成される場合は、トレンドの継続が期待できる。

- バンド外でのはらみ足

- 価格がバンドの上限または下限を超えた後に形成されたはらみ足は、反転のシグナルとなる可能性が高い。

- エントリーポイント

- はらみ足がボリンジャーバンドの外側で形成され、その後のローソク足が反転の兆候を示した場合、逆張りエントリーを検討。

例えば、ボリンジャーバンドの上限ではらみ足が形成され、その後価格がバンド内に戻る動きを見せた場合、売りエントリーのチャンスとなることがあります。

はらみ足を見極める際の注意点

はらみ足は市場の転換や継続のシグナルとなる強力なパターンですが、単体では信頼性が低いこともあります。そのため、ダマシを避けるためのポイントや、相場環境を考慮したトレードが重要です。

ダマシの回避方法

はらみ足を根拠にトレードしたものの、予想に反して価格が逆行してしまうケースは少なくありません。このような「ダマシ」を防ぐには、他の分析方法と組み合わせることが効果的です。

1. 他のテクニカル指標との併用

- RSI(相対力指数):はらみ足がRSIの過熱ゾーン(70以上または30以下)で発生した場合、反転の可能性が高まる。

- MACD(移動平均収束拡散法):MACDのゴールデンクロスやデッドクロスと同時に発生するはらみ足は、トレンドの転換を示唆しやすい。

2. 複数の時間足での確認

- はらみ足が短期チャート(5分足や15分足)で現れたとしても、上位時間足(1時間足や日足)でのトレンドと逆行している場合はダマシとなる可能性が高い。

- より大きな時間足のトレンドに沿ったトレードを心掛けることで、ダマシを回避しやすくなる。

相場環境の把握

はらみ足が形成される背景には、トレーダーの迷いや市場の不安定さが影響しています。そのため、単にチャートパターンだけを見るのではなく、相場全体の状況を考慮することが重要です。

1. 経済指標の発表前後

2. 市場の流動性

- 流動性が低い時間帯(日本時間の深夜や祝日など)は、はらみ足がダマシになりやすい。

- 取引量が多い時間帯(ロンドン市場・ニューヨーク市場の重なる時間など)に発生するはらみ足の方が、信頼性が高い傾向にある。

はらみ足を活用したトレードの成功事例と失敗事例

はらみ足を使ったトレードには、成功パターンと失敗パターンがあります。

成功したケースでは、相場環境や他の指標と組み合わせた分析がしっかり行われているのに対し、失敗したケースではダマシに引っかかるなどの要因があります。

ここでは、具体的な事例を紹介しながら、どのように活用すべきかを解説します。

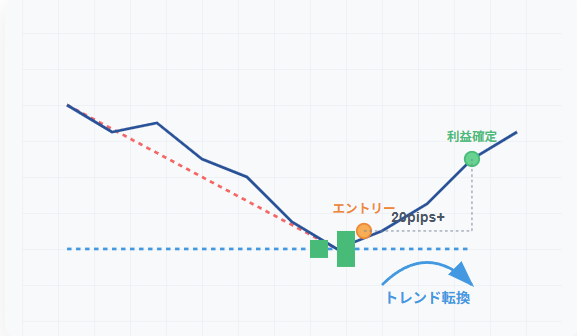

成功事例:トレンド転換を的確に捉えたケース

事例:下降トレンドの終盤ではらみ足を確認し、上昇トレンドに乗る

- 状況:EUR/USDの4時間足チャートで、長期間続いていた下降トレンドの終盤に、サポートライン付近ではらみ足が形成された。

- 分析:RSIが30を下回り売られすぎの状態になっていた。さらに、MACDがゴールデンクロスを形成しそうなタイミングだった。

- トレード:はらみ足の高値を超えたタイミングで買いエントリーし、直近の高値付近で利益確定。

- 結果:トレード成功。トレンド転換のサインとして機能し、価格は20pips以上上昇。

成功の要因

- はらみ足単体ではなく、RSIやMACDなど他のテクニカル指標と組み合わせたこと。

- サポートライン付近ではらみ足が出現していたため、トレンド転換の可能性が高かったこと。

- エントリーのタイミングをはらみ足の高値ブレイクに合わせたこと。

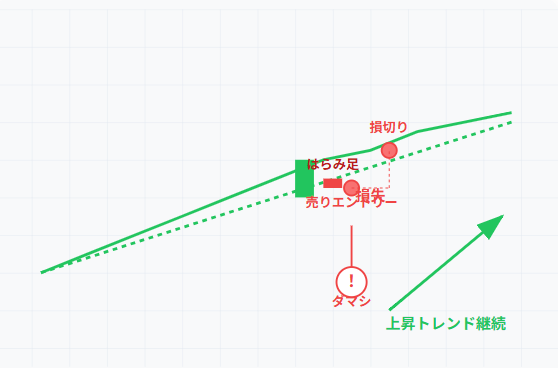

失敗事例:ダマシに遭遇したケース

事例:上昇トレンド中にはらみ足が出現し、トレードしたが逆行

- 状況:GBP/USDの1時間足チャートで、強い上昇トレンド中に突然はらみ足が出現した。

- 分析:特にレジスタンスラインやオシレーター指標に根拠がなかったにもかかわらず、「はらみ足=転換」と考えて売りエントリー。

- トレード:はらみ足の安値を割り込んだところで売りエントリーしたが、その後すぐに価格が反発し、損切りに。

- 結果:トレード失敗。上昇トレンドが継続し、売りエントリーはダマシとなった。

失敗の要因

- トレンドの強さを考慮せずにエントリーしてしまったこと。

- 他の指標と組み合わせず、はらみ足だけを根拠にトレードしてしまったこと。

- 重要な経済指標の発表直前だったため、市場の変動が大きかったこと。

まとめ:はらみ足を活用したトレードで勝つために

はらみ足は、トレンド転換や継続のサインとして有効ですが、単独で判断するとダマシに遭うリスクがあります。

はらみ足の正しい理解と活用

- はらみ足の基本的な形状や市場心理を理解し、どのような状況で信頼性が高まるのかを把握する。

- 他のテクニカル指標(RSI、MACD、移動平均線、ボリンジャーバンドなど)と組み合わせることで、エントリーの根拠を強化する。

- トレード前には、はらみ足が形成された場所がサポートやレジスタンス付近かどうかを確認する。

リスク管理とメンタルコントロール

- 適切なストップロス設定:はらみ足の直近の高値や安値を基準に、リスクリワード比率を考慮した損切りラインを設定する。

- 無理なエントリーを避ける:はらみ足が形成されたからといってすぐにエントリーせず、市場の状況を慎重に分析する。

- 冷静な判断を心掛ける:感情に流されず、事前に決めたルールに従ってトレードを実行する。

はらみ足を武器に、安定したトレードを目指そう!

はらみ足は、多くのプロトレーダーも活用する重要なチャートパターンです。しかし、成功するためには「単なるパターン」ではなく、相場の背景や他の分析ツールと組み合わせた戦略的な判断が必要です。

本記事で紹介した内容を参考にしながら、実際のチャートで練習し、経験を積み重ねていきましょう。はらみ足を正しく使いこなせば、エントリー精度が向上し、より安定したトレードが実現できるはずです!

はらみ足のよくある質問

はらみ足とは何ですか?

はらみ足(Harami)は、2本のローソク足で形成され、2本目の実体が1本目の実体に完全に収まっている形のことです。相場の迷い・勢いの減速を示すパターンとして注目されます。

はらみ足は何を示していますか?

上昇・下降どちらのトレンドでも、「一旦ブレーキがかかった」状態を示します。買い/売りの勢いが弱まり、トレンド転換または調整が入る可能性を示唆します。

はらみ足の強いサインは?

前の足が長い実体、2本目が小さなコマ足のとき、迷いが強く、方向転換の精度が高まりやすいです。(インサイドバーとも呼ばれます。)

はらみ足でエントリーするコツは?

はらみ足の高値/安値のどちらかを明確にブレイクした方向にエントリーします。方向感が出てから入ることでだましを減らせます。

はらみ足はだましも多いですか?

多いです。はらみ足は「レンジ初動」でも頻出するため、単体では弱いサインです。上位足のトレンド方向と一致するブレイクの方が成功率が高いです。

どの時間足ではらみ足は有効?

H1以上で信頼性が高いです。短期足(M1〜M15)はノイズが多いため、はらみ足だけで判断すると損切りが増えます。

初心者にも使えますか?

使えます。形がわかりやすく、ブレイク方向だけを狙えば再現性があります。ただし「単体で使わない」「上位足トレンドと合わせる」ことが必須です。