「トライアングルパターンって本当に使えるの?」

そんな疑問を持っているトレーダーも多いのではないでしょうか?

相場分析においてトライアングルパターンは、価格が一定の範囲内で収束し、やがてブレイクアウト(価格の大きな変動)が発生する可能性が高い局面を示します。しかし、「ブレイクアウトしたと思ったら逆行して損失…」「どのタイミングでエントリーすればいいかわからない」と悩む人も少なくありません。

実際のところ、トライアングルパターンは市場心理を反映した有力なチャートパターンですが、正しく理解しないと「ダマシ」に引っかかるリスクもあります。では、どのように見極め、活用すればいいのでしょうか?

この記事では、トライアングルパターンの基本から種類、見極め方、具体的なトレード戦略まで詳しく解説します。初心者から上級者まで役立つ内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください!

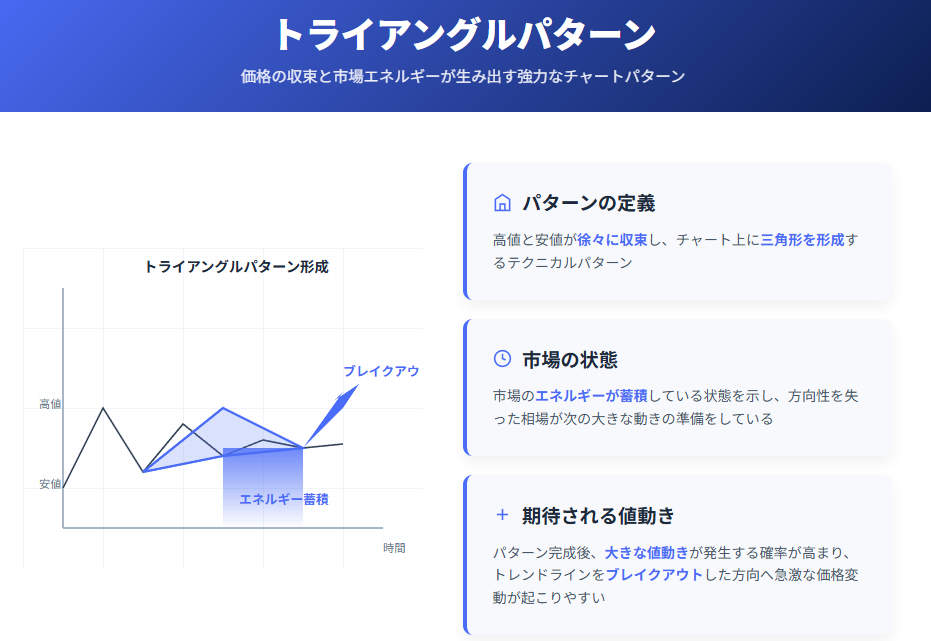

トライアングルパターンとは?基本から学ぶ

トライアングルパターンとは、価格が徐々に収束し、やがてブレイクアウトする可能性が高まるチャートパターンのことです。

トライアングルパターンの定義と特徴

トライアングルパターンは、価格の高値と安値が徐々に収束し、チャート上に三角形を形成するのが特徴です。このパターンが現れると、市場のエネルギーが溜まっている状態と考えられ、やがて大きな値動きが発生する可能性が高まります。

価格チャートにおける三角形の形成

トライアングルパターンは、 サポートライン(安値を結ぶ線) と レジスタンスライン(高値を結ぶ線) によって形成されます。価格がこれらのラインに収束することで、三角形の形状がチャート上に現れるのが特徴です。

- 価格が一定範囲で収束:ボラティリティ(価格の変動幅)が徐々に小さくなる

- ブレイクアウトの可能性:三角形の頂点付近で価格が一方向に大きく動く傾向がある

たとえば、過去のデータを見ると、トライアングルパターン形成後の ブレイクアウト成功率は約60~70% と言われており、多くのトレーダーが注目するポイントになっています。

トライアングルパターンが示す市場心理】

トライアングルパターンが形成される背景には、市場参加者の心理が反映されています。

- 買い手と売り手の力が拮抗:価格が上下に動きながらも、徐々に狭いレンジに収束していく

- エネルギーの蓄積:三角形の頂点に近づくほど、市場の圧力が高まり、どちらかに大きく動く可能性が高くなる

つまり、 トライアングルパターンは「次の動き」を示唆するサイン であり、正しく分析すれば、エントリーポイントを見極める有力な手がかりになります。

トライアングルパターンの種類と違い

トライアングルパターンには 「シンメトリカル(三角持ち合い)」「アセンディング(上昇三角形)」「ディセンディング(下降三角形)」 の3種類が存在します。それぞれの形状や市場心理の違いを理解することで、より精度の高いトレードが可能になります。

シンメトリカルトライアングル(対称三角形)

シンメトリカルトライアングルは、高値が切り下がり、安値が切り上がることで三角形を形成するパターン です。基本的に、トレンドの継続を示唆する中立的なパターン ですが、最終的には ブレイクアウト方向を確認してからエントリーするのがポイント です。

シンメトリカルトライアングルの特徴

- 高値は切り下がり、安値は切り上がる → トレンドの継続か転換か判断が難しい

- 価格が収束し、ブレイクアウトを待つ形になる

- ブレイクアウト後の動きが大きくなる傾向がある

シンメトリカルトライアングルの活用方法

- ブレイクアウト方向を確認してエントリー(上抜けなら買い、下抜けなら売り)

- 移動平均線や出来高を組み合わせてエントリーの精度を高める

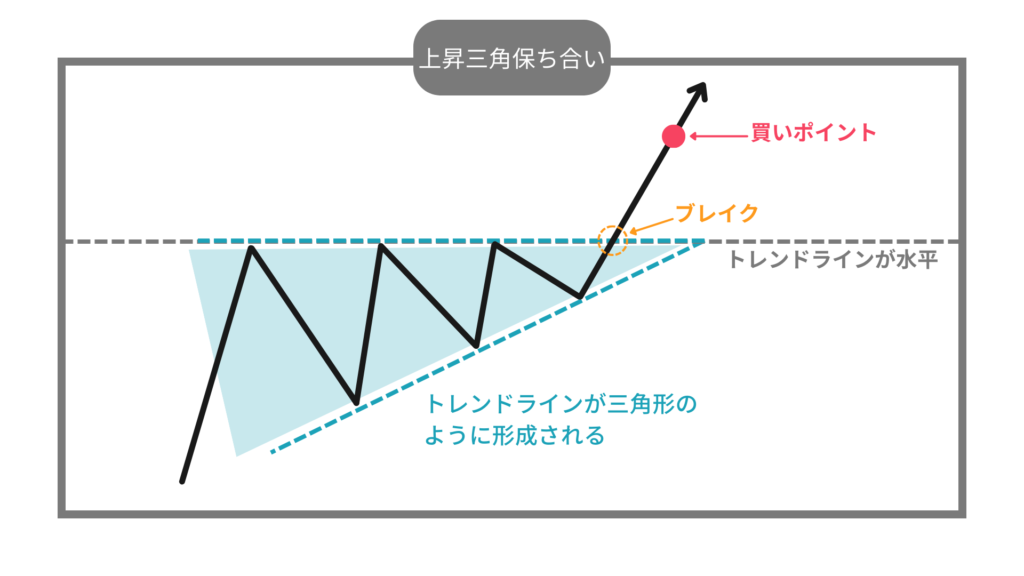

アセンディングトライアングル(上昇三角形)

アセンディングトライアングルは、高値が一定で、安値が切り上がる形の三角形 です。これは、買い圧力が強く、売り手の抵抗が突破される可能性が高いことを示します。ブレイクアウトすると強い上昇トレンドになることが多いのが特徴 です。

アセンディングトライアングルの特徴

- 安値が切り上がり、高値は一定 → 買い圧力が強まっている

- レジスタンスライン(高値)を突破すると上昇しやすい

- トレンド継続のサインとして活用される

アセンディングトライアングルの活用方法

- 上抜けを確認したらエントリー(ブレイクアウト狙い)

- 出来高の増加を伴うブレイクアウトを狙う

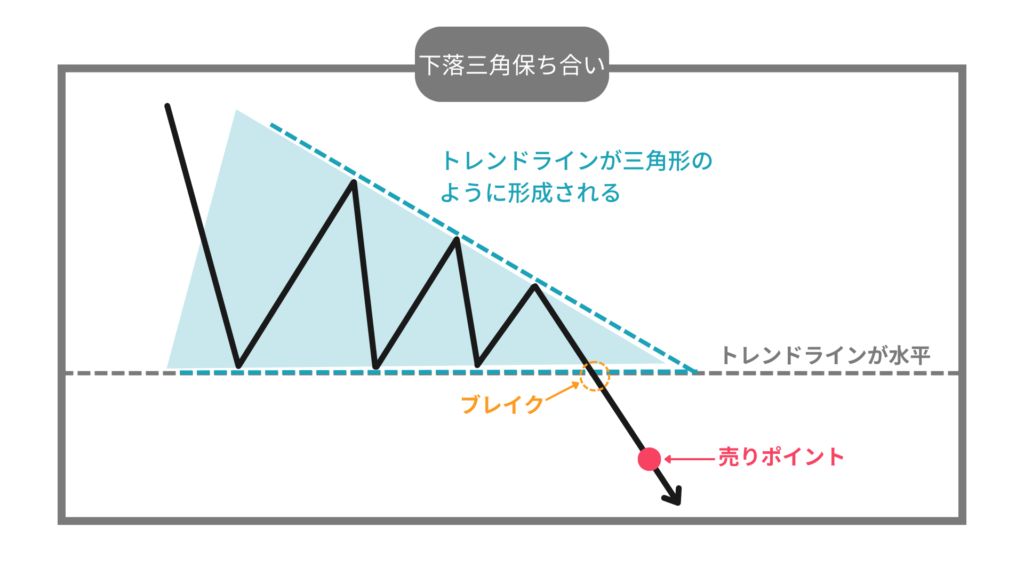

ディセンディングトライアングル(下降三角形)

ディセンディングトライアングルは、安値が一定で、高値が切り下がる形の三角形 です。これは、売り圧力が強まり、最終的に安値を割り込む可能性が高いことを示します。下抜けすると強い下降トレンドになることが多いのが特徴 です。

ディセンディングトライアングルの特徴

- 高値が切り下がり、安値は一定 → 売り圧力が強まっている

- サポートライン(安値)を突破すると下落しやすい

- トレンド転換のサインになることもある

ディセンディングトライアングルの活用方法

- 下抜けを確認したらエントリー(ショート狙い)

- ブレイクアウト後の戻りを待ってからエントリー

トライアングルパターンの見極め方と信頼性

トライアングルパターンを正しく見極めることで、ブレイクアウトの方向を予測しやすくなり、エントリーの精度が向上 します。

しかし、ダマシ(フェイクブレイク)に引っかかるリスクもあるため、信頼性を見極めることが重要 です。

トライアングルパターンの形成過程と重要ポイント

トライアングルパターンを活用するためには、正しくパターンを認識し、形成過程を理解することが重要 です。

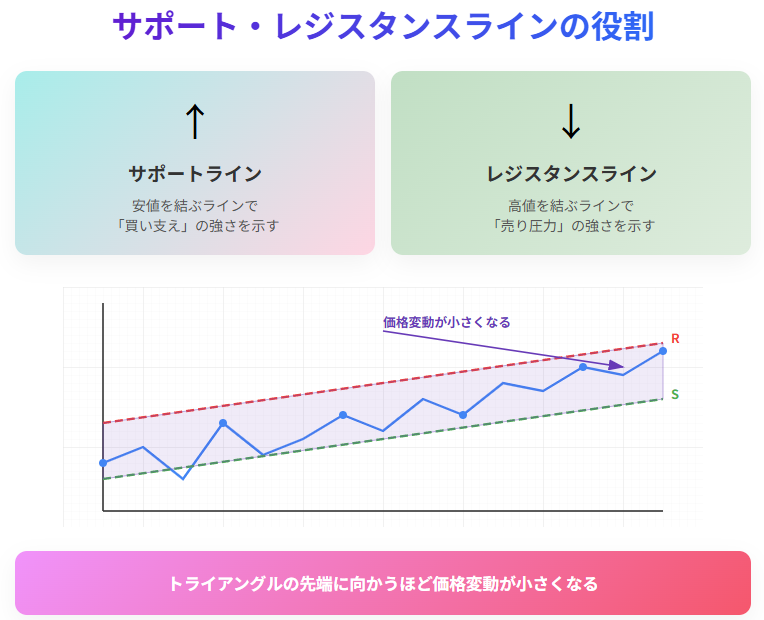

サポートラインとレジスタンスラインの役割

- サポートライン(安値を結ぶ線) → 買い支えの強さを示す

- レジスタンスライン(高値を結ぶ線) → 売り圧力の強さを示す

- トライアングルの先端に向かうほど価格変動が小さくなる

価格がこれらのラインに収束することで、やがてどちらかにブレイクアウトしやすい状態になります。

価格収束のサインとその見分け方

- 出来高が徐々に減少する(エネルギー蓄積のサイン)

- トライアングルの先端に近づくほど値動きが小さくなる

- ラインを何度も試す(ブレイクアウトの準備段階)

トライアングルパターンの信頼性を評価する方法

トライアングルパターンを実践的に活用するためには、どのパターンがより信頼性が高いかを見極めることが重要 です。

過去のデータ分析と勝率の検証

- ブレイクアウト成功率は60~70%(パターンによる差あり)

- トレンド方向と一致するブレイクアウトの方が成功しやすい

- 過去のチャートでパターンの出現頻度と結果を検証する

他のテクニカル指標との併用(移動平均線・RSIなど)

- 移動平均線:価格が移動平均線の上なら買い、下なら売りを検討

- RSI(相対力指数):買われすぎ・売られすぎを判断

- 出来高の増加を確認:ブレイクアウト時に出来高が伴っているか確認

トライアングルパターンを活用したトレード戦略

トライアングルパターンを効果的に活用するためには、ブレイクアウトのタイミングを見極め、適切なエントリーとリスク管理を行うことが重要 です。

トライアングルパターンのブレイクアウトを狙う

トライアングルパターンが形成された後、市場はやがてどちらかの方向へブレイクアウトします。このタイミングを正確に捉えれば、大きな値動きを利用したトレードが可能です。

ブレイクアウトの確認方法とエントリータイミング

- 出来高の増加を確認する(出来高が伴うブレイクアウトは信頼性が高い)

- 終値がトライアングルの外に出たことを確認してからエントリーする

- リテスト(ブレイクアウト後の戻し)を待ってエントリーするのも有効

ダマシ(フェイクブレイク)を避けるコツ

- 小さなブレイクアウトには飛びつかない(しっかり抜けるのを確認)

- 出来高が少ない場合は様子見(本物のブレイクか見極める)

- ブレイク方向とトレンドが一致しているか確認する(トレンド継続の方が成功率が高い)

トライアングルパターンとリスク管理

トレードで重要なのは リスク管理 です。ブレイクアウトを狙う場合も、損失を最小限に抑える工夫が必要です。

適切なストップロスの設定方法

- ブレイクアウト前の直近安値(または高値)を基準にストップロスを設定

- ATR(平均真実値)を使い、相場のボラティリティに応じたストップを設定

トレード資金の管理とメンタルコントロール

- 1回のトレードでリスクを資金の2%以内に抑える

- 感情的なトレードを避け、ルールに従う

まとめ:トライアングルパターンで勝ち続けるために

トライアングルパターンは、価格の収束とブレイクアウトを利用してエントリータイミングを見極める重要なチャートパターン です。

トライアングルパターンを活用した継続的な利益獲得

- シンメトリカル・アセンディング・ディセンディングの違いを理解する

- ブレイクアウトの方向と出来高を確認し、信頼性を高める

- ダマシを避けるためにリテストや他の指標を組み合わせる

成功するトレーダーが実践しているポイント

- エントリーのルールを明確にし、感情的なトレードを避ける

- 損切り(ストップロス)を適切に設定し、大きな損失を防ぐ

- 過去のデータを分析し、自分のトレード手法の精度を高める

トライアングルパターンはシンプルな形状ですが、奥が深いパターンです。ぜひ今回の内容を参考に、実際のチャートで活用してみてください!

トライアングルパターンのよくある質問

トライアングルパターンとは何ですか?

価格が高値・安値を収束させながら三角形を形成するチャートパターンです。エネルギーを溜めてから大きくブレイクする“相場の溜め”を表します。

主な3種類のトライアングルは?

①アセンディング(三角持ち上がり・買い優勢)

②ディセンディング(三角持ち下がり・売り優勢)

③シンメトリカル(三角持ち合い・どちらにも抜ける)

トライアングルはどちらに抜けやすいですか?

直前のトレンド方向に抜けやすいです。上昇中なら上抜け、下降中なら下抜けが統計的に多いです。レンジ相場内のトライアングルは信頼性が下がります。

アセンディングトライアングルの特徴は?

上値が水平線で抑えられ、下値が切り上がる形。買い圧力が徐々に増えており、上抜けが最も起こりやすいパターンです。

ディセンディングトライアングルの特徴は?

下値が水平、上値が切り下がる形。売り圧力が強く、下抜けの可能性が高い形です。下降トレンド中に出ると継続サインになりやすいです。

シンメトリカルトライアングルの特徴は?

高値切り下げ・安値切り上げの対称型。方向性の偏りがなく、ブレイク方向は「直前のトレンド」が決定要素になります。ニュースで急ブレイクしやすい形でもあります。

エントリーの最適ポイントはどこですか?

もっとも安定するのは「トレンド方向へローソク足が確定してから」です。ラインタッチで逆張りするのは失敗しやすく、抜ける直前の飛び乗りもダマシに巻き込まれやすいです。

利確幅の目安は?

トライアングル開始地点の最大幅(高さ)を、ブレイクした方向へコピーして狙うのが定石です。統計的にも最も再現性が高いです。

どの時間足が一番信頼できますか?

1時間足と4時間足が最も信頼性が高いです。短期足(1分〜15分)はノイズが多く、ヒゲによるダマシが頻発します。

トライアングルが失敗しやすいケースは?

①上下にヒゲ連発で方向性が不明

②収束しすぎて動かない

③出来高が減らず乱高下している

④大きな指標前の静かな持ち合い

これらはブレイクが失敗しやすい典型です。