「移動平均線ってたくさん種類があるけど、どれを使えばいいの?」と悩んだことはありませんか?

特に、加重移動平均(WMA)は、トレンドの変化をより敏感に捉えることができるとされ、多くのトレーダーに活用されています。

この記事では、WMAの基本的な仕組みから具体的な計算方法、さらには実際のトレードでの活用方法までをわかりやすく解説します。これを読めば、WMAを使いこなして、より精度の高い投資判断ができるようになるでしょう!

WMA(加重移動平均線)とは

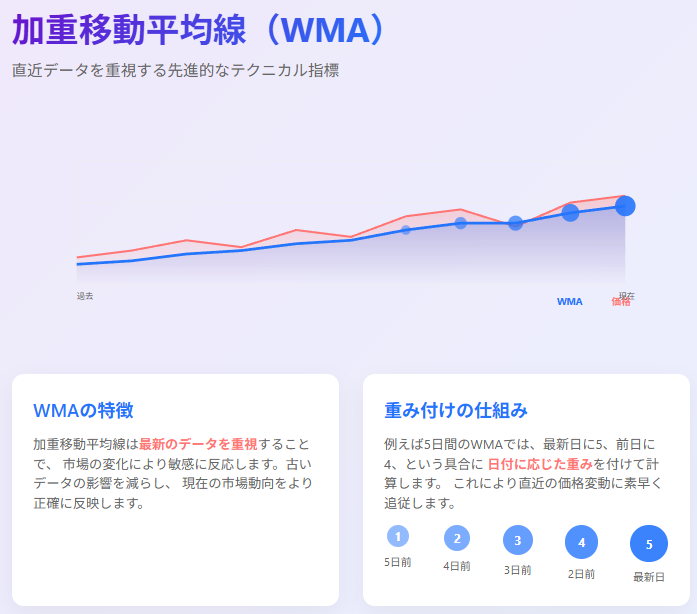

WMA(Weighted Moving Average、加重移動平均)は、過去の価格データに異なる重みを付けて平均値を算出する移動平均線の一種です。

特に、直近のデータに高い重みを与えることで、最新の価格変動により素早く反応する特徴があります。

例えば、SMA(単純移動平均)は過去の価格データを均等に扱うため、トレンドの変化に対する反応が遅れがちですが、WMAは直近のデータをより重視するため、急なトレンド転換をいち早く捉えられます。このため、短期トレードやスキャルピングのように素早い判断が求められる取引手法に向いていると言えるでしょう。

WMAの基本概念

WMA(加重移動平均)は、一般的な移動平均線の一種ですが、その特徴は「価格データに重みを付けて平均を計算する」ことにあります。

WMAの仕組みとは?

通常の移動平均(SMA)は、指定した期間の価格を単純に平均するため、すべてのデータが均等に扱われます。

一方で、WMAは時間が新しくなるにつれて、より大きな重みを付けるため、新しいデータが価格変動に強い影響を与えます。例えば、5日間のWMAを計算する場合、最新のデータには「5」、1日前のデータには「4」…と、時間が経過するごとに小さい重みを与えます。

この重みのつけ方によって、WMAはトレンドの変化をいち早く察知し、トレーダーにとって重要なシグナルを発する役割を果たします。

WMAと単純移動平均線(SMA)の違い

WMA(加重移動平均)とSMA(単純移動平均)はどちらも価格の平均を求める指標ですが、その計算方法と市場への反応速度には大きな違いがあります。

SMAの特徴:シンプルだが反応が遅い

SMAは、指定した期間の価格を単純に平均したものです。例えば、5日間のSMAであれば、直近5日間の終値を合計し、その値を5で割ることで算出します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 計算がシンプルで理解しやすい | すべてのデータに均等な重みを与えるため、トレンドの変化に対する反応が遅れがち |

WMAの特徴:最新のデータを重視するため、反応が早い

WMAは、最新のデータにより高い重みを与えて計算されます。これにより、価格の変動に対してSMAよりも素早く反応するのが特徴です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 新しい価格データをより重視するため、トレンドの変化をいち早く察知できる | 市場のノイズ(短期的な価格変動)に敏感になりすぎることがある |

例えば、急激な価格上昇や下降があった際、SMAは過去のデータの影響を受けるため反応が鈍いのに対し、WMAは直近の価格に重点を置くため、すぐにトレンドの変化を捉えることができます。

WMAの計算方法

WMA(加重移動平均)の計算は、単純移動平均(SMA)と比べてやや複雑ですが、理解すれば簡単に算出できます。

アドバイス

アドバイスここでは、計算手順と具体的な例を交えて詳しく解説します。

WMAの計算手順

- 重みの決定:期間内のデータに「1, 2, 3,…, n」といった重みを設定します(最新のデータほど大きな重みを付与)。

- 価格×重みを計算:各価格データに対応する重みを掛けます。

- 加重合計の算出:すべての価格×重みを合計します。

- 重みの合計で割る:加重合計を重みの合計で割って、WMAを求めます。

具体例(5期間WMA)

例えば、以下の5日間の終値データがあるとします。

| 日付 | 終値 | 重み |

|---|---|---|

| 1日目 | 100 | 1 |

| 2日目 | 102 | 2 |

| 3日目 | 104 | 3 |

| 4日目 | 106 | 4 |

| 5日目 | 108 | 5 |

計算手順

- 価格×重みを計算

- (100×1) + (102×2) + (104×3) + (106×4) + (108×5) = 1580

- 重みの合計を求める

- 1+2+3+4+5 = 15

- WMAを算出

- 1580 ÷ 15 = 105.33

WMAを活用した取引戦略

WMA(加重移動平均)は、トレンドを素早く察知できるため、さまざまな取引戦略に活用できます。ここでは、特に有効とされる2つの戦略を紹介します。

トレンドフォロー戦略

トレンドフォローとは?

トレンドフォロー戦略とは、市場の流れ(トレンド)に沿って売買を行う手法です。WMAは直近の価格変動に敏感に反応するため、トレンドの転換点をいち早く捉えやすくなります。

エントリーとエグジットのタイミング

- 買いエントリー(ロング):WMAが上向きに転じ、価格がWMAを上抜けしたとき

- 売りエントリー(ショート):WMAが下向きに転じ、価格がWMAを下抜けしたとき

- エグジット(決済):WMAが再び反転したタイミングや、別のテクニカル指標(例:RSI、ボリンジャーバンド)と組み合わせて判断

例えば、上昇トレンドではWMAが右肩上がりになりやすいため、押し目買いの判断材料として活用できます。逆に、下降トレンドではWMAが右肩下がりになるため、戻り売りのタイミングを見極めるのに役立ちます。

WMAとSMAのクロスオーバー戦略

クロスオーバー戦略とは?

短期のWMAと長期のSMAを組み合わせ、2本の移動平均線の交差(クロスオーバー)を売買シグナルとする戦略です。

ゴールデンクロスとデッドクロス

- ゴールデンクロス(買いシグナル):短期WMAが長期SMAを上抜けた場合

- デッドクロス(売りシグナル):短期WMAが長期SMAを下抜けた場合

例えば、5日WMAと50日SMAを組み合わせると、短期的なトレンドの変化を長期的な流れの中で判断しやすくなります。

WMAが効果を発揮する相場・時間足

トレンド相場での押し目・戻り判断

WMA=「直近価格に最も反応する移動平均」

WMAは直近価格への反応が早いため、

トレンド中の押し目・戻り判断に最も向いている。

特に効果が出る場面

上昇トレンド:短期WMAにタッチ → 反発で押し目買い

下降トレンド:短期WMAへの戻り → 反落で戻り売り

中期WMA:支えられればトレンド継続の強さを確認

エントリー精度を上げるポイント

・ローソク足がWMAに接触した後の確定足を見る

・均衡 → 拡散への切り替わりでトレンド加速を捉える

・必ず上位足(4H / 日足)の方向と整合性を取る

WMAはスピード感があるため、

トレンドの継続を素早く捉えたいトレーダーに最適。

スキャル・デイトレ・スイング別の適性時間足

時間足ごとに“求める反応速度”が違う

■ スキャルピング(1分〜5分足)

WMAの感度の高さが最も活きる領域。

推奨組み合わせ:

WMA × ボリンジャーバンド

WMA × 価格アクション

■ デイトレ(5分〜1時間足)

最もバランスよく機能する時間帯。

価格の転換点を早期発見しつつ、傾きの安定性も確保。

よく使われる期間:

WMA20 / WMA50 / WMA75

トレンド追従と押し目狙いの両立が可能。

強弱判断にも優れる。

■ スイング(4H〜日足)

WMAはスイングでも強力だが、期間を長くするのが鉄則。

組み合わせ例:

WMA50:短期トレンド

WMA100:中期の基準

WMA200:長期トレンドの地図

中期以上の押し目判断が非常にしやすくなる。

ボラティリティが高い通貨・銘柄との相性

WMAは“高ボラ市場”と特に相性が良い

理由はシンプルで、変動が大きいほどWMAの反応速度が効くから。

■ WMAと相性が良い通貨・銘柄

急騰・急落が多い市場では、

SMA → 遅すぎる

EMA → 過敏すぎる

WMA → 中庸の最適解

■ 特に使える場面

WMAは初動変化をつかまえるのに最適。

EAのロジックで使われる理由もこれ。

WMAの活用時の注意点

WMA(加重移動平均)はトレンドの変化を素早く捉えられる便利な指標ですが、その特性ゆえに注意すべきポイントもあります。

アドバイス

アドバイスここでは、WMAを効果的に使うための2つの重要な注意点を解説します。

他のテクニカル指標との併用

WMAは直近の価格変動に敏感なため、短期的なノイズ(価格の細かい上下動)に振り回されやすいという弱点があります。そのため、他のテクニカル指標と組み合わせることで、シグナルの精度を高めることができます。

併用に適したテクニカル指標

- 相対力指数(RSI):価格の過熱感(買われすぎ・売られすぎ)を判断

- 例)WMAが上昇し、RSIが70を超えていれば買われすぎ→売りシグナル

- ボリンジャーバンド:価格の変動範囲を可視化

- 例)価格がボリンジャーバンドの上限に達し、WMAが下降に転じれば売りシグナル

- 出来高:トレンドの強さを測る

- 例)WMAが上昇し、出来高も増加していれば上昇トレンドが強い証拠

リスク管理の重要性

トレードでは、どんなに優れた指標を使っても100%の確率で勝つことは不可能です。そのため、WMAを活用する際もリスク管理を徹底することが不可欠です。

効果的なリスク管理方法

- ストップロス(損切り)の設定

- 例)買いポジションの場合、WMAが下降に転じたら即損切り

- ポジションサイズの調整

- 例)WMAと他の指標が一致したときのみポジションを増やす

- リスクリワード比の確認

- 例)リスク(損失)1に対して、リワード(利益)2以上を狙う

これらの対策を講じることで、WMAを活用しながらも無駄な損失を防ぎ、安定した取引を目指すことができます。

まとめ

WMA(加重移動平均)は、直近の価格変動に素早く反応するため、トレンドの転換をいち早く捉えられる便利なテクニカル指標です。

アドバイス

アドバイス本記事では、WMAの基本概念から計算方法、取引戦略、注意点までを解説しました。

WMAのポイントをおさらい

- WMAは最新の価格データに高い重みを付けるため、SMAよりも価格変動への反応が早い

- WMAの計算は「価格×重み」を合計し、重みの合計で割ることで求められる

- トレンドフォロー戦略やクロスオーバー戦略などに活用可能

- RSIやボリンジャーバンドなどの他の指標と組み合わせると精度が向上

- リスク管理を徹底することで、より安定したトレードが可能

WMAは短期トレードに向いているものの、単独で使うとノイズに振り回される可能性があるため、他の指標と組み合わせて使用することが大切です。適切なリスク管理とセットで活用し、精度の高い投資判断を目指しましょう!

WMAインジケーターのダウンロード

以下のボタンから、「WMA_systre.ex4」をダウンロードできます。

使い方

- ダウンロードした

WMA_systre.ex4を

MT4の「Indicators」フォルダに移動

(例:ファイル → データフォルダを開く → MQL4 → Indicators) - MT4を再起動、またはナビゲーターで「更新」をクリック

- チャートにドラッグ&ドロップして使用開始!

⚠ 注意事項

- 本インジケーターは シストレ.COMの登録口座でご利用いただけます。

※ 認証が行われていない口座ではご使用いただけません。 - 無料配布のサンプルです

商用利用・再配布は禁止とさせていただきます

WMAのよくある質問

WMA(加重移動平均線)とは何ですか?

直近の価格に大きな重みを置いて計算する移動平均線です。SMAより反応が速く、短期トレードやスキャルピング向けの指標です。

WMAはどう計算されますか?

期間内の過去価格に「重み係数」をかけて合計し、重みの総和で割って算出します。直近の足ほど大きな重みが与えられるため、価格の最新動向を素早く反映します。

SMAとの違いは?

SMAはすべての足を同じ比率で平均化します。WMAは「新しい足ほど重視する」ため、反応が速くトレンド初動を捉えやすいのが強みです。

どんな場面でWMAが有効?

短期トレンドの把握、スキャルピング、ブレイク局面、急変の初動掴みに向いています。方向が急に変わる相場でも素早く追従します。

WMAの弱点は何ですか?

反応が速すぎて「ダマシ」が多い点です。特にレンジ相場では上下に振られやすく、SMAより扱いが難しくなります。

よく使われる期間は?

5WMA・10WMAが短期、20WMAが中期の目安としてよく利用されます。5WMAは特にプロが愛用するスピードラインです。

WMAは他のMAとどう組み合わせる?

短期:WMA、中期〜長期:SMAという組み合わせが最も安定します。WMAで初動を掴み、SMAで大きな流れを確認する形です。

初心者でも使えますか?

使えますが、SMAより難易度は高めです。まずSMAでトレンド理解 → WMAで精度向上、という順番が安全です。