「チャートって、何をどう見ればいいの?」そんな疑問を抱いたまま投資を始めた方、多いのではないでしょうか?

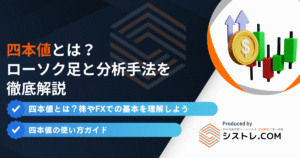

株やFXのチャート分析に欠かせないのが「四本値(よんほんね)」です。でも、始値・高値・安値・終値って、名前は知っていても、どう使い分ければいいのかは意外と難しいもの。

この記事では、「四本値」の基本から、実践的な分析方法まで、丁寧に解説していきます!

四本値とは?基本概要

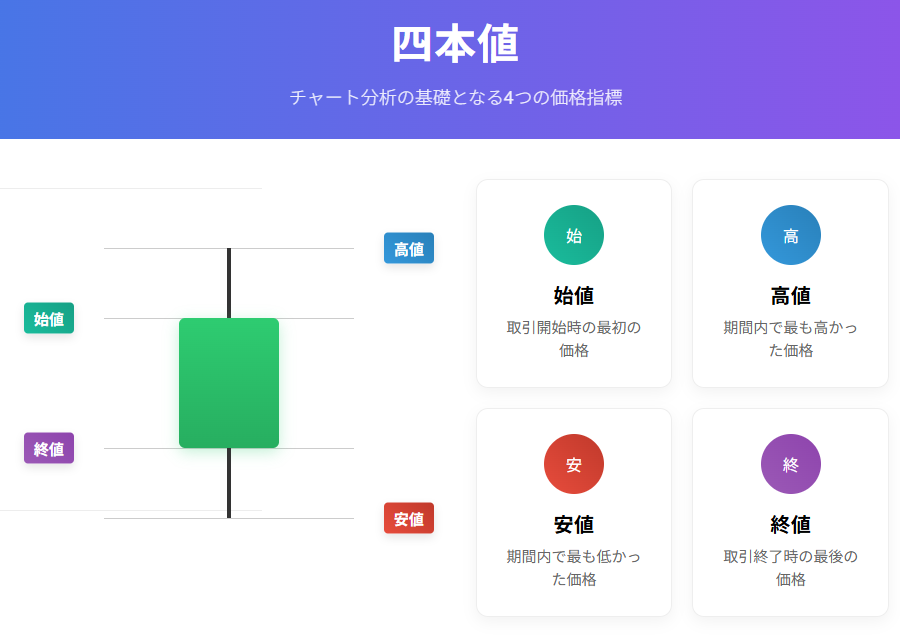

四本値は、チャート分析の基礎であり、相場の動きを視覚的に捉えるための重要な情報源です。

具体的には、「始値(はじめね)」「高値(たかね)」「安値(やすね)」「終値(おわりね)」の4つの価格を指します。

これらは、一定期間内での価格の変動範囲とその終着点を示しており、ローソク足やバーチャートといった視覚的ツールで広く使われています。

たとえば、ある日の株価で始値が1000円、高値が1050円、安値が980円、終値が1020円だったとしましょう。

この四本値から、「朝は1000円で取引が始まり、一時は1050円まで上昇、980円まで下落し、最終的には1020円で終えた」という1日の流れが見えてきます。

これにより、トレーダーは「その日、市場が強気だったのか弱気だったのか」「買いと売り、どちらが優勢だったのか」などを判断できるのです。株式・FX・仮想通貨など、あらゆる金融商品においてこの四本値は共通して用いられており、テクニカル分析の第一歩として理解しておきたいポイントなのです。

四本値(始値・高値・安値・終値)の意味と役割

「始値」は、その日の取引開始時の価格です。多くの投資家が「今日はどう動くのか」と期待を込めて最初に動く価格であり、ニュースや前日の終値を受けた市場の初動を反映しています。

「高値」は、期間中に最も高かった価格です。これは買いが集中した瞬間を示し、「ここまで上昇余地があった」という天井の目安になります。

「安値」は、売りが優勢だった瞬間の価格。市場参加者の不安や利確の圧力が表れやすく、底値としてサポートラインの参考にもなります。

「終値」は、その期間の最後に取引された価格で、投資家が最も重視する指標のひとつです。終値は「その日をどう締めくくったか」を示し、翌日以降の相場予測にも大きな影響を与えます。

つまり、四本値はそれぞれが「市場の心理状態」「売買の圧力」「トレンドの強弱」を反映しており、組み合わせて分析することで、単なる価格情報以上の洞察が得られるのです。

始値・終値の違いと投資判断への影響

始値と終値は、チャート分析の中でもとりわけ注目すべき価格帯です。

なぜなら、この2つの価格は「一日の始まりと終わりの心理状態」を端的に表しているからです。

まず「始値」は、市場参加者が夜間のニュースや前日の相場を受けて出した“初動の意志”です。これに対して「終値」は、その日一日を通して形成された売買の集大成。つまり、始値から終値へ至る流れは「市場がどのように情報を解釈し、どんな方向へ動いたのか」を示すストーリーなのです。

たとえば、始値より終値が高ければ、日中を通して買いが優勢だったと判断されます。逆に、始値より終値が下がっていれば、売りが優勢だったと解釈できます。この上下動の差が大きいほど、トレンド転換や強い相場の兆候とされます。

「終値が移動平均線を上回った」「終値が節目価格を超えた」といったシグナルが発生すると、翌日以降の戦略を立てる上で重要な判断材料になるのです。

四本値とローソク足の関係をわかりやすく解説

ローソク足とは、四本値(始値・高値・安値・終値)を視覚的に表現したチャート形式で、日本発祥のテクニカル分析手法として世界中で使われています。その最大の特長は、「相場の勢い」や「投資家の心理」を一目で把握できる点にあります。

ローソク足の構造はとてもシンプル。始値と終値の間を「実体」と呼び、上下に伸びる線を「ヒゲ」と呼びます。この実体の色(または中身の塗り潰し有無)で、「陽線(値上がり)」か「陰線(値下がり)」かが分かるのです。

例えば、始値より終値が高い場合は陽線。市場に買いが優勢だったことを示し、投資家の心理は「強気」と読み取れます。逆に、終値が始値を下回っていれば陰線となり、「弱気」な市場と解釈されます。

高値と安値は、ヒゲの先端部分で表され、「その時間内に一時的にここまで動いた」という記録です。つまり、ローソク足1本で「どこから始まり、どこまで動き、どこで終わったか」という全体像がひと目でわかるのです!

チャート上での四本値の見方とポイント

四本値をチャート上で正しく読み取ることは、トレーダーとしての第一歩とも言えます。

多くの投資プラットフォームでは、ローソク足の形状に四本値がすべて反映されています。

問題は「どのように読み解くか?」という点です。

まず、始値と終値に注目しましょう。チャートでローソク足の実体が長く、始値より終値が高い(=陽線)場合、それは「強い買い圧力」が終日続いたことを意味します。

逆に、実体が短く、上下にヒゲが長い場合は「迷いの相場」、つまり買いと売りが拮抗していたと解釈できます。

高値が前日や前週の水準を超えていれば、新たな上昇トレンドの兆候。安値が前回のサポートラインを割り込めば、下落リスクが高まっている証拠となります。

さらに、チャートに表示される「価格帯別出来高」や「移動平均線」と組み合わせて読むことで、四本値の信頼性は格段にアップします。「単なる値動き」ではなく、「相場のシナリオ」を描くためのヒントとして四本値を見ることが、勝率アップに直結します。

ローソク足とバーチャートでの違いとは?

ローソク足とバーチャート、どちらも四本値をもとに描かれるチャート形式ですが、その見た目と情報の伝わり方には明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解し、用途に応じて使い分けることが大切です。

実体部分の大きさと色で「陽線(上昇)」か「陰線(下落)」かが一目でわかり、始値・終値の位置関係も直感的に把握できます。そのため、初心者からプロの投資家まで幅広く利用されており、特に短期売買やトレンドの転換点の把握に重宝されています。

こちらはローソク足に比べて視認性はやや劣るものの、ローソク足では表現しきれない細かな値動きが見やすいというメリットがあります。

また、ローソク足は感情を含めた相場心理の可視化に適しているのに対し、バーチャートは機械的で客観的なデータ分析に向いています。つまり、「相場の雰囲気」を掴みたいならローソク足、「正確な数値判断」を求めるならバーチャート、という使い分けが有効です。

四本値のチャート分析で得られる投資のヒント

四本値を用いたチャート分析は、単なる過去の価格情報を眺めるだけでなく、「相場の今」と「未来」を読み解くための重要な手段です。

たとえば、終値が連続して高値を更新していれば、上昇トレンドが続いている証拠。

一方で、始値と終値が拮抗し、上下に長いヒゲがつくローソク足(例:十字線)は「市場の迷い」を示しており、トレンドの転換が迫っている可能性もあります。

また、これら四本値のデータを基にした移動平均線、ボリンジャーバンド、MACDなどの指標と組み合わせることで、売買タイミングの判断精度が一段と高まります。

さらに、過去のチャートパターンと照らし合わせることで、反発ポイントやブレイクアウトの可能性も予測可能です。

テクニカル分析における四本値の活用法

テクニカル分析の基本は、「価格にはすべての情報が織り込まれている」という前提に立っています。そして、その“価格の動き”をもっとも端的に示すのが四本値です。ここでは、代表的なテクニカル指標と四本値との関係を見ていきましょう。

まず、「移動平均線」です。これは一定期間の終値の平均を線で結んだもので、トレンドの方向や勢いを視覚的に把握できます。たとえば、終値が移動平均線を上抜けると「買いシグナル」とされることが多く、逆に下抜けると「売りシグナル」とされます。

次に「ボリンジャーバンド」。これは移動平均線を中心に、価格の標準偏差(ボラティリティ)をもとに上下にバンドを形成する指標です。ここでは高値・安値が重要で、ローソク足がバンドを突き抜けると「過熱感」を示し、反転の兆候と判断されることがあります。

さらに、「RSI(相対力指数)」や「MACD(移動平均収束拡散法)」といったオシレーター系の指標も、終値をベースに算出されるため、四本値の中でも「終値」の精度が非常に重要となります。

サポートライン・レジスタンスラインの読み解き方

サポートラインとレジスタンスラインは、相場の「底」と「天井」を示す目安として、多くのトレーダーが意識する重要な価格帯です。四本値、特に「高値」と「安値」は、これらのラインを引く基準となります。

まず「サポートライン」とは、価格が下落しても跳ね返されやすい水準のこと。多くの場合、過去の安値(Low)が繰り返し意識されることで形成されます。

逆に「レジスタンスライン」は、価格が上昇しても跳ね返されやすい水準。これは過去の高値(High)が基準となり、「1050円を何度も超えられない」ような状況では、その価格がレジスタンスとして機能します。

チャート上では、これらのラインを水平に引き、四本値の高安を起点として「価格の反発・突破ポイント」を視覚的に捉えます。

また、ラインを「突破」する動きはトレンドの強さを測る重要な指標でもあります。終値がラインを明確に上回った場合、それは「ブレイクアウト」とされ、次のターゲット価格に向けての加速が期待されることもあるのです。

こうしたラインは一度引いて終わりではなく、四本値の更新に合わせて柔軟に調整していくことが、継続的な利益を目指す上で欠かせません。

実際のチャートから学ぶ四本値の使い方

理論だけでなく、実際のチャートで四本値をどう読み解き、どのようにトレードに活かすのか――ここを理解することが、実践力を養う最大のカギとなります。

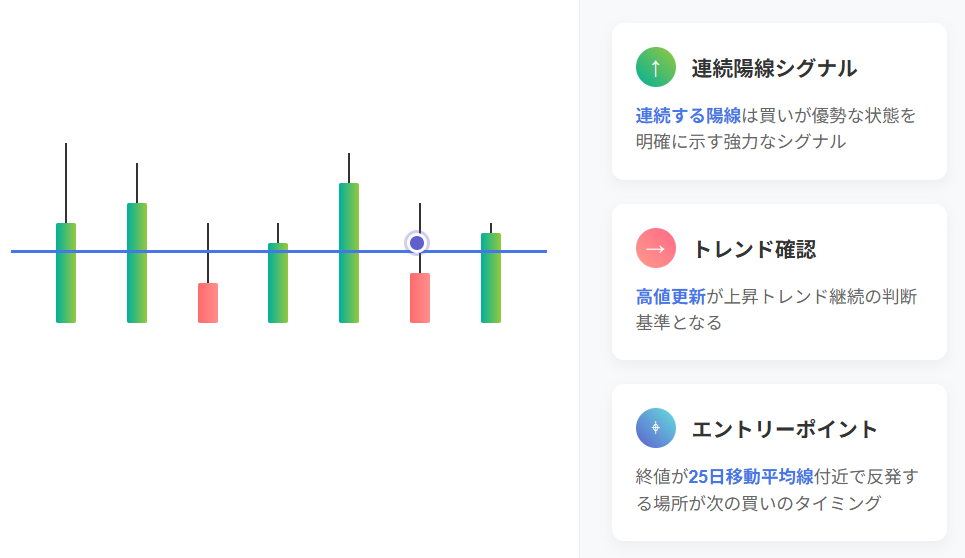

たとえば、あるFXのチャートで「連続陽線(終値が始値を上回るローソク足)」が数日続いていれば、それは明らかに買いが優勢な状態です。

さらに、高値が更新されていれば「上昇トレンド継続中」と判断できるでしょう。ここで注目すべきは、「押し目買い」のタイミング。終値が25日移動平均線付近で反発していれば、次のエントリーポイントとして有効です。

逆に、チャート上で「高値が切り下がり」「安値も更新」しているパターンでは、下落トレンド入りの兆候。こうした場合は、戻り売り戦略が有効となります。

さらに、トレンド転換の典型例としては「包み足(Engulfing)」というローソク足パターンがあります。これは、前日のローソク足を完全に覆うほどの大きな陽線や陰線が現れたときに形成され、始値・終値・高値・安値すべてが前日より広がることで「大きな力が動いた」ことを示唆します。

トレンドの転換点を見極める事例紹介

トレンドの転換点を捉えることは、トレードの中でも難易度が高い一方、最もリターンの大きい場面でもあります。

四本値を活用すれば、転換の“予兆”をいち早く察知できる可能性が高まります。

たとえば、ある銘柄が連日高値を更新していたとしても、ある日突然「長い上ヒゲ」をつけて終値が前日より下回る――

これは「上昇の勢いが失われ、売り圧力が強まったサイン」です。特に、その終値が過去のレジスタンスライン付近で止まった場合、「天井打ち」の可能性が高まります。

また、下降トレンドの中で、安値を更新したにもかかわらず「終値が前日より上昇している」というケースも要注意。

これは「売られすぎからの反発=転換シグナル」となることがあります。こうした場面では、トレンドラインのブレイクや移動平均線との乖離にも注目すると、確度の高い判断が可能になります。

さらに、「はらみ足」「包み足」「ピンバー(長いヒゲを伴うローソク足)」など、トレンド転換を示唆するローソク足パターンと四本値の動きを組み合わせることで、視覚的にも明確な判断ができるようになります。

つまり、四本値を“点”ではなく“流れ”として捉え、「今までと違う動きが出ているか?」を見極めることが、トレンドの転換点を見抜く最大のコツなのです。

過去データと四本値で未来を予測する

「過去は未来を映す鏡」と言われるように、チャート分析においても、過去の四本値データから未来の値動きを予測するアプローチは非常に有効です。特に、パターン認識や統計的傾向を活用することで、再現性のある投資戦略が構築できます。

たとえば、ある銘柄が「終値が25日移動平均線を下回ったあと、3日以内に再び上抜けた場合は上昇トレンドが継続しやすい」という傾向が過去に複数回見られたとします。このような「勝ちパターン」は、四本値を基にした検証で導き出すことができます。

また、「同じ曜日に高値をつけやすい」「月末にかけて安値を更新しやすい」といったアノマリーも、四本値の統計分析から見つけられることがあります。これらは短期トレードだけでなく、中長期のポジション構築にも役立ちます。

四本値を使った代表的な分析手法

ローソク足パターン(ピンバー・包み足・十字線など)

四本値(始値・高値・安値・終値)の組み合わせだけで、

相場の「勢い」「反転」「迷い」まで読み取れる。

代表的なパターンは以下の通り

- ピンバー(Pin Bar)

上下のヒゲの偏り → 反対方向への強い圧力。

例:上ヒゲの長い陰線 → 上抜け失敗 → 下落圧力強。 - 包み足(Engulfing)

前足の実体を完全に包む → トレンド転換の有力シグナル。 - 十字線(Doji)

始値=終値付近 → 方向感なし。

直後の足の方向がトレンドの手掛かりになる。 - 大陽線/大陰線

四本値の差が大きい → 強いトレンド発生。

四本値はローソク足の本質そのもの。

1本の足の形状から市場心理を読むのがこのパートの目的。

OHLCパターン(上ヒゲ/下ヒゲの意味)

四本値が作る「ヒゲ」は、トレンドの失敗や圧力を示す最重要サイン。

- 上ヒゲが長い → 上昇失敗・売り圧力

高値更新 → 戻される → 売り勢の強さ。 - 下ヒゲが長い → 下落失敗・買い圧力

安値更新 → 買い戻される → 反転の予兆。 - ヒゲの連続

レンジ形成や方向感の欠如を示す。

トレンドの立ち上がり前に出やすい。 - 実体の位置関係

実体が上部 → 下方向の圧力

実体が下部 → 上方向の圧力

ヒゲは「市場がそこを認めなかった証拠」。

四本値の中で、高値・安値の“拒否反応”を読み取るのがコツ。

ブレイク・リテストの読み取り

四本値で最も使われる実践的なテクニックがこれ。

① ブレイクの本物/ダマシを見分ける方法

- 高値・安値を「終値」で抜けたか

- 抜け後の実体が十分か

- ヒゲだけで抜けていないか

終値基準で見ないと99%ダマしに巻き込まれる。

② リテスト(戻り)の重要性

- 抜けたラインに一度戻ってきて反発 → 本物のブレイク

- 戻りの終値位置が重要

- ライン上で止まる

- ラインに触れてヒゲ反転

- ラインを割れない

リテストは四本値で決まる

=終値でラインが守られれば継続。

③ トレンド継続の判断材料

- 高値更新 → 終値ベースでOK

- 安値切り上げ → 押し目ポイント

- 実体の位置関係 → トレンドの強さ評価

四本値の使い方ガイド

四本値(始値・高値・安値・終値)は、投資初心者にとっても理解しやすく、実践的な分析の第一歩となります。ここでは、初めての方でも迷わず活用できるよう、四本値の使い方をステップごとに解説します。

1. 四本値の基本を理解する

まずは、四本値の意味をしっかりと把握しましょう。

- 始値(はじめね):取引開始時の価格

- 高値(たかね):取引時間中の最高価格

- 安値(やすね):取引時間中の最安価格

- 終値(おわりね):取引終了時の価格

これらの値は、ローソク足チャートの基本構成要素であり、相場の動きを視覚的に捉えるための重要な情報源です 。

2. チャート上で四本値を確認する

実際のチャートで四本値を確認する方法を学びましょう。

- ローソク足の実体:始値と終値の差を示し、価格の上昇・下降を視覚的に表現します。

- ヒゲ(上ヒゲ・下ヒゲ):高値と安値を示し、価格の変動幅を把握できます。

3. 四本値を使った簡単な分析

四本値を活用して、基本的な相場分析を行いましょう。

- 陽線(始値より終値が高い):買いが優勢であることを示します。

- 陰線(始値より終値が低い):売りが優勢であることを示します。

- 長いヒゲ:市場の迷いや反転の兆しを示す可能性があります。

これらのパターンを観察することで、相場の傾向や投資家の心理を読み解く手がかりとなります。

4. 実践的な活用法

四本値を活用した実践的な分析方法を紹介します。

- サポートラインとレジスタンスラインの設定:過去の安値や高値を基準に、価格の反発や突破のポイントを見極めます。

- トレンドの確認:終値が連続して上昇または下降している場合、トレンドの継続性を判断します。

- エントリーとエグジットのタイミング:四本値の変化を基に、売買のタイミングを見極めます。

まとめ:四本値を理解して投資力を高めよう

四本値(始値・高値・安値・終値)は、単なる価格データではなく、市場の心理、動き、そしてトレンドの変化を読み解く鍵となる重要な情報です。これらを正しく理解し、ローソク足チャートやテクニカル指標と組み合わせることで、相場の先を読む力が確実に養われていきます。

初心者の方は、まずはローソク足チャートに慣れることから始め、少しずつ四本値を意識して分析するクセをつけていきましょう。そして、経験を積む中で自分なりの「読みの精度」を高めていけば、安定したトレードにつながります。

四本値のよくある質問

四本値とは何を指しますか?

四本値は、ローソク足を構成する「始値・高値・安値・終値」の4つの価格データです。これらの値で市場の心理・勢い・反転ポイントを把握できます。

四本値の中でどれが最も重要ですか?

最重要は終値です。終値はその時間における「市場の最終合意価格」であり、トレンド判定の信頼度が最も高いため、多くのインジケーターも終値を基準に計算されています。

四本値はすべての時間足で同じ意味ですか?

意味は同じですが、信頼度が異なります。1分足はノイズが多く、1時間足・4時間足・日足はより多くのトレーダーが注目しているため重視されます。特に日足終値は最も強いサインになります。

ヒゲ(高値・安値)はどの程度信頼できますか?

ヒゲは一時的な急変で作られやすいため、確定足ベースでの判断が重要です。長いヒゲは反転の圧力を示しますが、だましも多いので終値と組み合わせて評価するのが基本です。

四本値だけでトレードはできますか?

可能です。ローソク足の形、ヒゲの長さ、実体の位置関係、終値の抜け方など、四本値だけでトレンド判断・反転・ブレイク・リテストを正確に読むことができます。多くのプロは四本値を最優先に見ています。

終値で抜けたのに続かないのはなぜ?

その価格帯に大口の利確・逆張り勢が集中している可能性があります。また、上位足の水平線やMAが控えている場合、トレンドが止まりやすくなります。四本値は複数時間足で整合性を見ることが重要です。

四本値を使うことで得られる最大のメリットは?

インジケーターに頼らず、相場そのものの「本質(価格の動き)」を理解できる点です。だましの判定、トレンド継続、反転の精度が大幅に上がり、裁量・自動売買どちらにも応用できます。