最近は、副業や資産運用の一環として“自動売買”が注目を集めていますが、「まとまった資金が必要そう」「損したらどうしよう」と不安な声も多く聞かれます。

この記事では、1万円から始める自動売買の魅力と注意点を、投資初心者にもわかりやすく、かつ実用的にお伝えしていきます!

1万円から始める自動売買とは?

特に最近では、FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産(仮想通貨)、一部の株式市場でも、少額から取引を始められるサービスが増えており、自動で売買を繰り返してくれるツールも豊富に登場しています。

自動売買とは、事前に設定したルールに従って、システムが人間の代わりに取引を実行してくれる仕組みです。これにより、相場のタイミングをずっと見張っていなくても、自動でエントリーと決済が行われ、時間や精神的な負担が大幅に軽減されます。特に「仕事が忙しくてチャートを見る暇がない…」という方にとって、非常にありがたい存在です。

1万円スタートの魅力は、なんといっても「リスクを限定できる」こと。万が一損失が出たとしても、被害が最小限に抑えられるため、投資の入門として試しやすいのです。

ただし、少額ゆえにロット数が限られ、利益幅も小さくなりがちなのが難点。そこでポイントになるのが、【低スプレッド】【低証拠金】【小数単位での取引可能】といった条件を満たしたサービス選びです。

アドバイス

アドバイスでは次に、この自動売買の「中身」、つまり具体的な仕組みや初心者が安心して使えるツールについて、さらに詳しく掘り下げていきましょう!

自動売買の基本と仕組みを解説

自動売買の基本的な仕組みは、「あらかじめ設定したルールに従って、売買を自動で繰り返す」というものです。

ここでいうルールとは、「どの価格帯で買って、どの価格で売るか」「何pips(価格の変動幅)で利確・損切りするか」などを指します。これらのルールを人間が決め、システムがその通りに動くのが基本構造です。

多くの自動売買ツールは、テクニカル指標(移動平均線、MACD、RSIなど)を使ってエントリーや決済のタイミングを判断します。たとえば、「RSIが30以下になったら買い」「70を超えたら売り」というようなルール設定です。この仕組みにより、人間の感情に左右されない冷静なトレードが可能になります。

アドバイス

アドバイス「ツールを使うって難しそう…」という方も安心してください。

最近のサービスは、スマホからでも簡単に操作できるようになっており、専門用語を極力排除したインターフェースが主流。使い方のチュートリアルやサポート体制も整っているところが多いです。

初心者でも始めやすい理由とは

初心者でも自動売買が始めやすい理由は、大きく分けて3つあります。

まずひとつ目は、ツールの操作がシンプルだからです。現在主流となっている自動売買ツールでは、専門的な知識がなくてもスタートできます。面倒なチャート分析や複雑な設定は不要。

ふたつ目は、少額からでも運用できる環境が整っている点です。たとえば、FX自動売買の中には「1通貨」単位での取引が可能なものもあり、1万円以下の資金でも本格的な運用ができるのです。これは「ロットが小さい=リスクが限定できる」ことにもつながるので、損失への不安がある初心者にとって大きな安心材料になります。

そして三つ目が、サポートが手厚いプラットフォームが増えているという点。例えばシストレ.COMなどでは、MT4の使い方解説やFAQが非常に充実しており、初心者でも不明点をすぐに解決できる仕組みがあります。最近ではYouTubeやSNSでも、実際の使い方や収益の記録を公開している個人トレーダーも多く、情報の収集も容易になっています。

「自分には投資なんて無理かも…」と思っていた人でも、いざツールを触ってみれば「意外とカンタン!?」と感じることが多いのも事実。ハードルが低く、かつ失敗リスクも抑えられることが、今、自動売買が初心者に支持されている大きな理由です。

1万円で始めるメリットと制限

初心者が投資で最も恐れているのは、「一瞬で資金が消えること」ではないでしょうか?1万円であれば、万が一損失が出たとしても、生活に大きな影響を与えるような打撃にはなりません。これは精神的なハードルを下げ、投資を気軽に体験するうえで非常に大きなポイントです。

さらに、1万円という制限があるからこそ、リスク管理のスキルが自然と身につくという利点もあります。少額資金では無謀なポジションを持つことが難しいため、自然と「どの程度のロットで取引するか」「どこで損切りを入れるか」といったリスクとリターンのバランス感覚を鍛えることができるのです。

ただし、当然ながらデメリット(=制限)もあります。第一に、利益額が小さくなりやすいという点。取引単位が限られているため、仮にトレードがうまくいっても1回あたりの利益は数十円〜数百円にとどまることが多く、短期的に大きな収益を狙うには向いていません。

もうひとつの制限は、“ドローダウン”への耐性が低いこと。ドローダウンとは、運用資産が一時的に下がる状態を指します。例えば、同じ戦略でも資金が10万円あればある程度の損失を吸収できますが、1万円では証拠金維持率がすぐに下がり、ロスカットに至るリスクが高まります。そのため、戦略選びには「資金に対してドローダウンが小さい」ものを選ぶ必要があります。

つまり、1万円スタートは“学びながら実践できる最高の環境”ともいえる反面、利益を焦らず、慎重な戦略選択が重要ということです。

1万円投資のリスクと対処法

1万円という限られた資金での自動売買は、手軽にスタートできる反面、いくつかの“注意すべきリスク”が存在します。ですが、それぞれに有効な対処法がありますので、ここでしっかり押さえておきましょう。

まず最も大きなリスクは、証拠金不足によるロスカットです。ロスカットとは、保有ポジションの評価損が一定以上に膨らんだときに、強制的に取引が終了される仕組みのこと。資金が少ない場合、この安全装置が早く作動しがちで、十分に反発を待たずにポジションがカットされてしまう可能性があります。

この対策としては、「取引ロット数を極限まで下げる」ことが基本。取引できる最小単位で運用することで、資金に対するプレッシャーを軽減し、ロスカットのリスクも下げることができます。

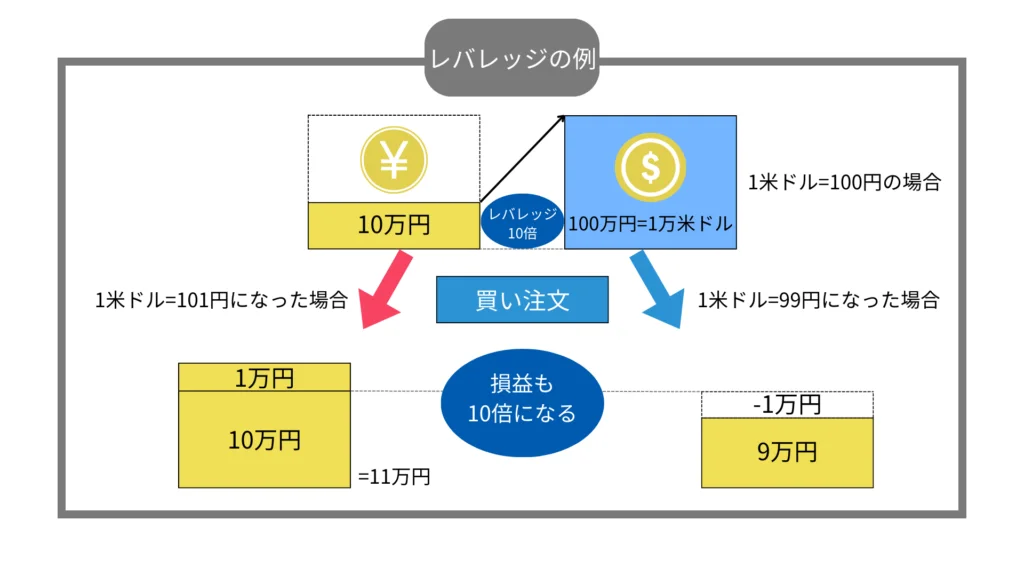

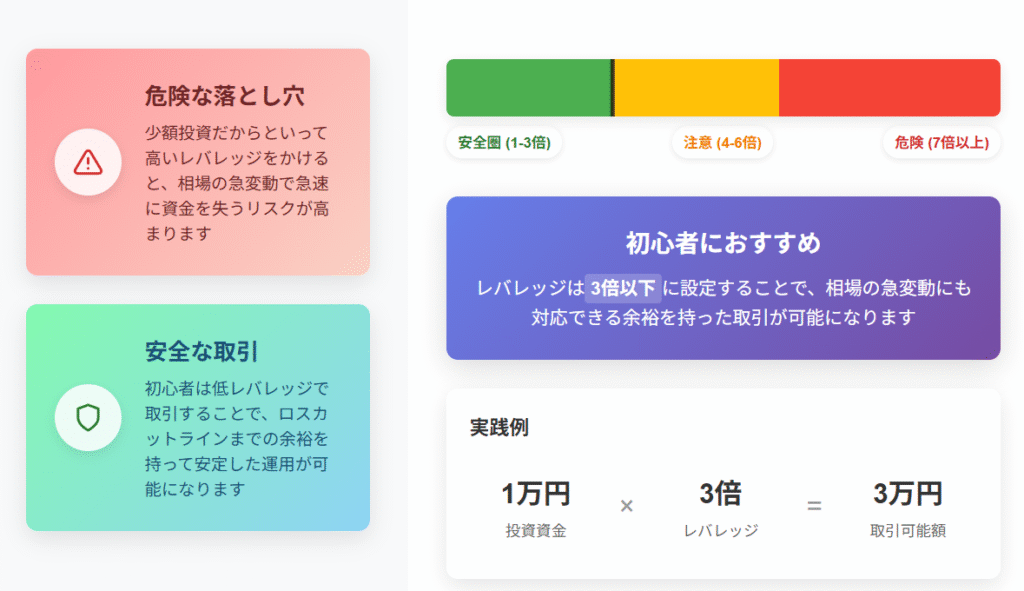

次に注意したいのが、過度なレバレッジ設定です。レバレッジとは、預けた資金の数倍〜数十倍の取引ができる仕組み。例えば、1万円の資金で10万円分の取引を行うことが可能になりますが、当然リターンだけでなくリスクも10倍になります。少額だからこそ「一発逆転を狙いたい…」と考えてしまいがちですが、これは大変危険。レバレッジは1〜5倍以内に抑えるのが堅実です。

さらに、自動売買ツールの選定ミスもリスクの一つ。自分の資金量に見合っていない戦略や、ボラティリティ(価格の変動幅)が激しい銘柄に対応した設定を選ぶと、わずかな相場のブレでも資金が飛んでしまうことがあります。対処法としては、必ず「過去の成績(バックテスト)」や「ドローダウン値(最大資産減少率)」をチェックし、少額資金でも耐えられる戦略を選ぶことが大切です。

このように、リスクをゼロにすることはできませんが、ルールを守りさえすれば、1万円でも“計画的な運用”は十分に可能なのです。

投資初心者が押さえるべきリスク管理術

自動売買の魅力は、なんといっても「自分で判断せずともトレードができること」。

しかし、だからといってリスク管理を怠ってしまえば、いとも簡単に資金を失う結果になりかねません。初心者だからこそ、“仕組み任せにしすぎない視点”が重要です。

リスク管理の基本は、【自分の資金状況に合った運用設定】を行うこと。特に1万円という少額運用では、「余裕資金であること」「最大損失を許容できる範囲に抑えること」が鉄則です。ここを誤ってしまうと、たとえツールが優秀でも一時的な損失で運用を止めてしまい、結果が出る前に退場することになりかねません。

さらに、少額運用において最も重要なのが“ポジション管理”。証拠金に対してポジションを取りすぎると、ちょっとした相場の変動でロスカットが発動しやすくなります。

損切りラインや1回の取引あたりの損益幅を設定できるものを使えば、急な相場変動にも冷静に対応できます。特に為替市場では、深夜に突発的な価格変動(フラッシュクラッシュ)が起きることもあるため、事前に設定しておくことが最大の保険となるでしょう。

初心者が見落としがちなのが、「システムが動かなくなるリスク」や「通信エラー時の対策」。意外と多いのが、「ツールをスマホに入れただけで放置し、通知オフにしていて緊急時に対応できなかった」というケースです。アラート設定や定期的なチェック体制も、立派なリスク管理の一環です。

損失を最小限にするリスク管理法

投資において“損失をゼロにする”ことはできません。ですが、「損失を小さく抑える」ことは可能です。とくに1万円の少額投資では、この“守りの姿勢”こそが継続運用のカギになります。

さらに、ツールによっては「トレーリングストップ」機能を備えているものもあります。これは、利益が出ている時に自動で損切りラインを引き上げてくれる機能で、“利を伸ばし損を限定する”戦略には非常に効果的です。

つまり、損失を抑える工夫=“自動”に頼らず“自衛”する意識が大切だということ。設定一つで結果が大きく変わるからこそ、細かい配慮が重要なのです。

ロスカット設定とその重要性

ロスカット設定は、自動売買における「命綱」とも言えるほど重要な要素です。初心者の方ほど、「自動でやってくれるから大丈夫」と油断しがちですが、実は“ロスカットをどこに置くか”が運用成績に大きな差を生み出します。

そもそもロスカットとは、「損失が一定以上に膨らんだ際に、自動でポジションを決済する仕組み」です。この仕組みがあることで、資金の大幅な減少を防ぎ、投資の継続性を保つことができます。

加えて、ロスカット設定は“精神的な安心感”にもつながります。「これ以上は損をしない」という明確なラインがあることで、不安になってツールを停止してしまうリスクが減り、冷静にマーケットと向き合えるようになります。

アドバイス

アドバイス次は、「レバレッジの使い方と注意点」にフォーカスし、よくある落とし穴について掘り下げていきます!

レバレッジの使い方と注意点

レバレッジとは、手元の資金以上の金額で取引ができる“テコの原理”のことです。

たとえば、レバレッジ10倍を使えば、1万円の資金で10万円分の取引が可能になります。これを聞くと「お得じゃん!」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。その裏には、利益も損失も10倍になるという厳しい現実があるのです。

初心者が特に注意したいのは、「少額だからこそ、レバレッジをかけたくなる」という心理です。

1万円では大きな利益が出にくいため、「10倍にすれば稼げる額も大きくなるはず!」と考えてしまいがちですが、相場が逆に動けば、その分だけ損失のスピードも加速し、あっという間にロスカットに陥る可能性があります。

では、どう使えばいいのでしょうか?結論から言うと、初心者はレバレッジ3倍以下を目安に設定するのが安全圏です。たとえば、1万円の資金で3万円分の取引をするなら、急激な相場変動にもある程度耐えられます。さらに、ロスカットラインまでの“余白”も確保しやすく、安定した運用が可能になります。

アドバイス

アドバイスそうした機能を活用しながら、無理のない範囲でレバレッジをコントロールしていくことが、長く安定した運用につながるのです。

レバレッジは“攻めの武器”であると同時に、“大きなリスク”でもあります。うまく付き合うためには、欲を抑える冷静さと、ルールを守る意識が欠かせません。

ドローダウンに強い運用戦略とは

運用資金が一時的に減少する現象を意味します。これを軽視してしまうと、「あっという間にロスカット」「気づいたら残高が半分以下に…」なんてことにもなりかねません。だからこそ、自動売買においては“ドローダウンに強い戦略”を選ぶことが、少額運用の安定性を左右する大きなポイントなのです。

では、どんな戦略が「ドローダウンに強い」と言えるのでしょうか?

具体的には、「トレンドフォロー型」の戦略が好まれる傾向にあります。

これは、相場の流れに沿ってポジションを取る方法で、逆張り戦略(相場の流れに逆らってエントリーする)と比べて、含み損を抱えづらいのが特長です。トレンドが出やすい通貨ペア(例:ドル円、ユーロドル)と組み合わせることで、長期的に安定した成績を残しやすくなります。

また、「ポジション数を制限する機能」がある戦略も、ドローダウンに強い要素のひとつ。一定以上のポジションを持たないことで、損失の拡大を防ぎ、資金に余裕を持った運用ができます。たとえば、最大で3ポジションまで、というような上限を設けた設定です。

そして見落としがちなのが、「通貨ペア選び」。ボラティリティ(価格の変動幅)が大きい通貨ペアは、短時間で資金が大きく動きやすいため、少額投資では不利に働くこともあります。

ドローダウン対策としては、比較的安定した動きをする通貨ペア(たとえば米ドル/円)を選び、予測不能な荒れ相場を避けることがポイントです。

最後に、「バックテスト(過去の運用成績)」を必ず確認することも忘れずに。バックテストでの最大ドローダウン値が資金に対して高すぎる戦略は、たとえリターンが良くても避けるべきです。

利益を出すための実践ノウハウ

「少額だから稼げない」とあきらめるのはまだ早い!1万円運用でも、コツコツと利益を積み上げていく“現実的な方法”は存在します。結論からお伝えすると、ルールの継続、戦略の見直し、そして“感情を排除した行動”が、少額でも利益を伸ばすためのポイントです。

つまり、自動売買でも利益を出すには「戦略+習慣+自制心」の三拍子が必要。ツールを“使いこなす意識”こそが、利益を積み上げていくための最強の武器になるのです。

継続的に見直すべきポイント

自動売買は“設定したら放置でOK”というイメージが根強いですが、実際には定期的な見直しこそが安定収益への鍵です。むしろ、「放置しすぎて気づいたら損失が膨らんでいた…」というケースは、初心者に多い“あるある失敗例”でもあります。

では、どのタイミングで何を見直せばいいのでしょうか?以下の3つのポイントを“月1ルーティン”にするのがオススメです。

- 収益の推移(損益のグラフ)

まずは「この1ヶ月間でプラスだったか、マイナスだったか」を冷静にチェック。利益が出ていなくても、マイナス幅が小さいなら“戦略としては機能している”という判断も可能です。大切なのは、短期的な数字よりも、安定感やブレの少なさを重視することです。 - ドローダウンの発生頻度と大きさ

最大ドローダウン(資金の最大下落幅)が大きくなっている場合は、リスクが高すぎる設定か、相場に合わない戦略を使っている可能性があります。この場合、「ポジション数を減らす」「損切りラインを早めに変更する」といった調整が必要です。 - 戦略ごとのパフォーマンス比較

複数のストラテジーを運用している場合は、それぞれの成績を比較しましょう。「この1ヶ月で成績が大きく落ちた戦略」「勝率は高いけど利益が少ない戦略」などを洗い出し、不要なものは停止、好調なものは継続といった判断材料になります。

また、見直しを記録として残すことで、自分の投資判断の“軌跡”が見えるようになります。これは、次回の判断を冷静に行うための財産になるので、Googleスプレッドシートや手書きノートなど、どんな形式でも構いません。とにかく記録を“習慣化”することが重要です。

定期的なチェックと見直しは、「投資という船のハンドルを握る行為」と言っても過言ではありません。自動売買ツールは航海のエンジンであり、舵を取るのはあくまでも“自分自身”。これを忘れずに取り組むことが、継続的な成果へとつながります。

自動売買で稼ぐ人の思考法

自動売買でコツコツと収益を積み上げている人たちに共通するのは、単に“放置する人”ではなく、“向き合い続けている人”であるということ。ここでは、そんな「稼げている人たち」が持っている共通の“思考のクセ”を紹介します。

まず大前提として、「自動売買=万能」だと思っていません。むしろ彼らは、「自動売買はツールであり、自分の判断力と合わせて初めて意味を持つ」と理解しています。つまり、“任せっぱなし”ではなく、“見守りながら活用する”姿勢が基本です。

彼らの思考の特徴のひとつは、“確率”で物事を捉える冷静さです。たとえば「今日は損したけど、この戦略は1ヶ月単位で勝率65%だから、まだ続ける価値はある」と判断します。単発の結果に左右されず、統計的に優位な行動を積み重ねる、まさに“データで語る”姿勢です。

リスクと付き合うメンタリティ

投資にリスクはつきもの。どんなに優秀な自動売買ツールを使っても、損失ゼロはあり得ません。だからこそ、稼いでいる人たちは“いかにしてリスクと向き合うか”という“心の持ちよう=メンタリティ”をとても大事にしています。

まず彼らは、「リスク=悪」とは考えていません。むしろ、「リスクは“利益の源泉”である」と捉えています。投資においてリスクを完全に排除すると、リターンも比例して小さくなります。

また、リスクに強い人たちは、“感情と数字を分けて考える”習慣を持っています。たとえば、含み損が出たときも「いくら損しているか」ではなく、「設定した戦略通りの動きをしているか」に注目します。これは、「数字は結果、感情はノイズ」という割り切りができているからこそ成せる姿勢です。

そして何よりも、“リスクは未来の自分への学び”と捉えています。「この失敗から何を学ぶか」「次はどう設定を変えるか」そうした問いを続けていくことで、リスクは“投資家としての成長材料”になるのです。